「躯体図の書き方」の記事一覧

作図完了時にやること

躯体図を書く為のステップとして、前回は床点検口とタラップの記入の手順を説明してみました。 タラップと床点検口の位置を決める為のポイント、そしてそれを実際の躯体図に書いていく手順ですね。 まあ実際は、CADを使った具体的な […]

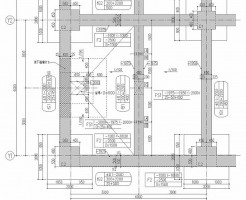

躯体図に人通口を記入してみる

前回までの説明で、ようやく地下ピットに記入すべき色々な要素について一通り触れる事ができました。 釜場・人通口・連通管・通気管・設備スリーブ・ピット床の勾配・タラップ・上階の床点検口。 そしてもちろんメインの構造体である地 […]

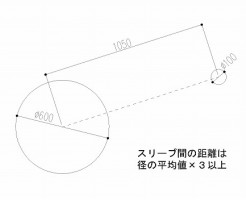

スリーブ間隔のルール

地下ピットに設置する人通口などの位置を決める際に、設備との調整が絶対に必要なのはなぜか。 前回はそんな話をしてみましたが、イメージは何となく掴めたでしょうか。 建築で必要な穴は、設備スリーブがない位置を狙って入れていく、 […]

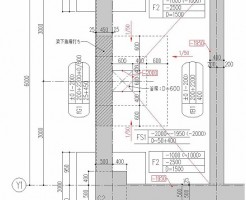

設備との調整が必要な理由

前回は躯体図の書き方を実際にやってみるということで、ピットの床に水勾配をつけてみました。 基礎伏図を作図する為の検討事項として、人通口・連通管(通水管)・通気管・釜場・床の勾配まで解説をしてきたことになります。 まだ様々 […]

躯体図で水勾配を表現

水槽と湧水ピットの床に水勾配は必要か必要ないか、というような話を何回かに分けて説明してきました。 水勾配の表現というのは地味な感じがしますが、実際には非常に重要な要素ですので、躯体図を書く際には忘れずに入れるようにしまし […]

湧水ピットの水勾配は?

前回は躯体図を書く際に割と問題になる、地下ピットの水勾配、特に水槽内の水勾配について考えてみました。 ・水勾配は設計図によって勾配が決められている ・ゼネコンの社内規定が存在することもある ・だから事前に確認をしておく […]

水槽の水勾配を考える

前回は湧水ピットを取り上げてみましたが、どんな用途で使われるかなんとなくイメージ出来たでしょうか。 基本的に建物の外周にピットがある場合は、間違いなく湧水ピットになっていると考えて大丈夫です。 また、建物の外周にピットが […]