コンクリートと鉄骨の柱をつなげる為に、お互いが連けるされることを意識した造りになっている必要がある。

という話を前回取り上げて、コンクリート側では一般的にどんな形状をしているかについて説明をしました。

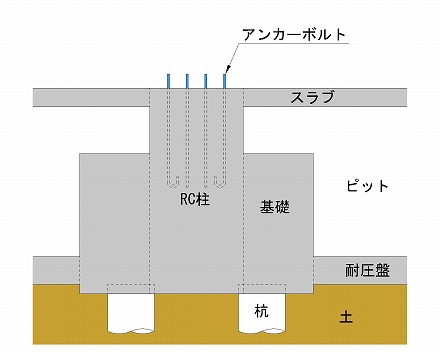

通常の納まりとしては、コンクリートにアンカーボルトを埋め込んでおき、鉄骨柱が取り付けられるようにしておく。

そんな納まりが多いです。

もちろん例外もある訳ですが、基本納まりをきちんと知らないうちに特殊な納まりを覚えても意味がありません。

だから、まずはもっとも一般的な納まりを知ることからスタートです。

基本がしっかりしていないと、応用なんて絶対に出来ない、という部分は学校の勉強と一緒ですね。

今回は鉄骨柱側の納まりとして、アンカーボルトと接続する部分がどのようになるのか、という話をしていきます。

■鉄骨柱の形状

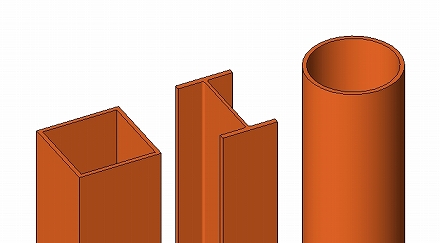

鉄骨柱の断面形状にはいくつかのタイプがあります。

多いのは四角形の柱とH型の柱で、意匠的に円形が欲しい場合は円形の柱を造ることも可能です。

それぞれの柱の特徴は……躯体図を書く為の知識として優先順位が低いので、ここでは省略します。

このように、さまざまな形状を持つ鉄骨柱ですが、断面形状に関わらず共通している部分もあります。

それは「基本的に同じ断面形状である為、柱の端部も同じ形状のまま終わる」という部分。

図面で表すとこんな感じになります。

上図は本物じゃなくて絵ですけど、基本形状は円形でも四角形でもH型でも同じで、この基本断面がずっと続くことになります。

このような形状を持つ鉄骨柱とコンクリートとしっかりと連結する、ということを考えると、「切ったままの形状」は結構困るんですよね。

コンクリート側ではアンカーボルトを埋め込んで、アンカーボルトの頭を少し出して鉄骨待ち状態になっています。

それなのに、鉄骨側がこんな感じの断面形状で終わっていたら、どうやってアンカーボルトとつなげるの?

という話です。

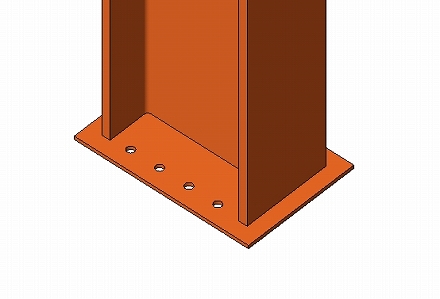

■ベースプレート

鉄骨柱の端部が同じ断面形状のままでは、コンクリートにしっかりと連結をすることが出来ません。

という訳で登場するのが「ベースプレート」という部材です。

ベースプレートというのは鉄骨柱の端部に取り付けられる部材で、「プレート」という名前からも分かるように板状の部材になっています。

で、そのベースプレートには孔があいていて、コンクリートに埋め込んだアンカーボルトが通るようになっています。

こんな感じに。

ベースプレートのサイズとか孔の位置とかは、私がたった今適当に書いただけですけど、イメージは伝わると思います。

アンカーボルトの仕様・位置・本数と同じように、ベースプレートの厚さ・孔の位置・レベルなどは構造図に書いてあります。

それを見て、設計図と食い違いがないように気をつけつつ、躯体図に盛りこんでいくことになります。

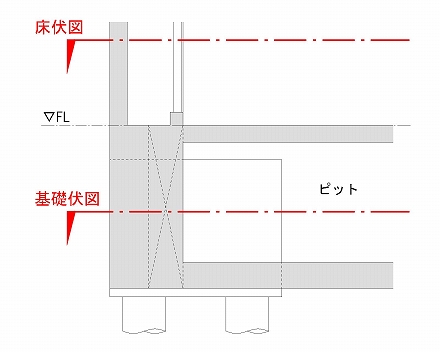

躯体図としてはアンカーボルトを埋め込む位置・仕様を表現して、そこにどんなベースプレートが接続されるかも記入します。

そして、ベースプレートのレベルも。

ということで、コンクリートと鉄骨柱がどのように接続されるかは、何となくイメージできたかと思います。

躯体図を書くプロとしては、やはり自分が分かっていないものを書くのは避けたいところです。

だから、出来るだけ自分で「どうなっているか」を理解して、その内容を躯体図に盛り込んでいく。

こんな流れが良いんじゃないかな。

次回はそうした図面の表現方法と、コンクリートとベースプレートの隙間についてお話しします。