「躯体図の納まり」の記事一覧

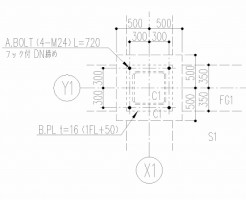

アンカーボルトは床伏図に

鉄骨柱の足元と、地下のコンクリートを連結するためには、一般的にどのような手段が採用されるのか。 前回はそのあたりの話をして、鉄骨柱の足元に取り付けるベースプレートという部材を紹介しました。 コンクリートに埋め込んだアンカ […]

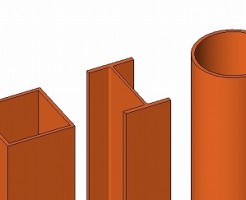

鉄骨はどんな形になるか

コンクリートと鉄骨の柱をつなげる為に、お互いが連けるされることを意識した造りになっている必要がある。 という話を前回取り上げて、コンクリート側では一般的にどんな形状をしているかについて説明をしました。 通常の納まりとして […]

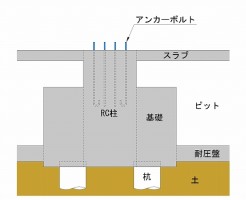

アンカーボルトとは何か

コンクリートで造った地下部分と、鉄骨で造る地上部分を連結するには、どんな手段があるのか。 前回はその話をするつもりが、いつの間にか「建物の寿命」みたいな話になってしまいました。 長い期間変わらずに建ち続ける建物とする為に […]

鉄骨柱とコンクリートの連結

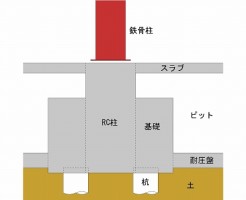

地下部分のみコンクリートで構造体を造り、地上階は鉄骨造とする。 いわゆる「S造」と呼ばれる建物は、ほぼ間違いなくこのようなパターンになっています。 鉄骨は当たり前ですが「鉄」ですから、常時水分をふくんでいる土中に設置する […]

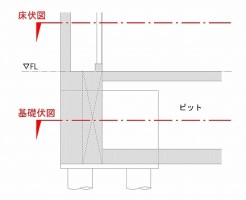

鉄骨柱とRC柱の関係

前回は基礎伏図を作図するにあたり、基礎の上に配置される柱をどうするかを考えてみました。 建物の構造によって「柱が止まる高さ」が変わってくるので、まずはそれを調べておく。 これが基礎伏図で柱を作図する際に気を付けることの、 […]

RC造とS造の柱について

基礎の上に立つ柱がどんな納まりになるかは、建物がどんな構造なのかによって変わってくる。 躯体図を書くにあたり、まずは建物の構造を確認しておきましょう、というような話を前回はしました。 本当は建物の構造というのは、ここまで […]

基礎伏図と建物の構造

今まで説明してきた項目を検討すると、基礎のレベルが大体固まってくることになります。 構造図に表現されている基礎のレベルが、仕上や外構などを考慮しても、問題なく納まっている。 これが確認出来れば、あとは躯体図として決められ […]

支持層についての逃げ

躯体図を書く手順として、杭伏図の杭天端レベルを確認するところまで話が進んで来ました。 杭の天端レベルを決める為の要素は基礎のレベルであり、基礎のレベルは設計図通りではなく、仕上を考慮して確認をすること。 これを守れば、杭 […]

杭の入力とレベルの検討

今までの説明でどこまで進んだかを思い返してみると…以下のポイントまでしか説明出来ていません。 ・通り芯の入力 ・基礎の入力 ・基礎のレベルをチェック 説明しようと思っていることを全部書くには、一体どれだけの長さになってい […]