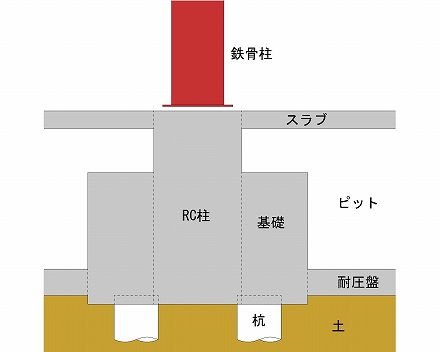

鉄骨柱の足元と、地下のコンクリートを連結するためには、一般的にどのような手段が採用されるのか。

前回はそのあたりの話をして、鉄骨柱の足元に取り付けるベースプレートという部材を紹介しました。

コンクリートに埋め込んだアンカーボルトの頭が少し出ていて、それがベースプレートの孔に通る。

そしてアンカーボルトにはネジが切ってあって、ボルトを締めつけて固定をする、という手順になります。

このあたりの納まりは、普段何気なく利用している駅のホームなどで、よく見るとたくさんあります。

電車を待っているだけの空いた時間などに、興味を持って色々と見てみると面白いですよ。

という現物はさておき、今回はそれを躯体図にどのように表現をするのか、実際に例を出して説明してみます。

■躯体図に必要な情報

建築施工図の中で、躯体図というのは基本的にコンクリート工事をする際に見られる図面です。

というのは今さらですけども……

実際に使われる図面ですから、コンクリート工事をする際に「何かやっておく必要があるもの」は全て書いておく必要があります。

躯体図に書いていないことは、現場で施工されることはない。

そんな気持ちを持って、コンクリートを打設する前に用意していくことがないかを考え、躯体図を書いていく必要がある訳です。

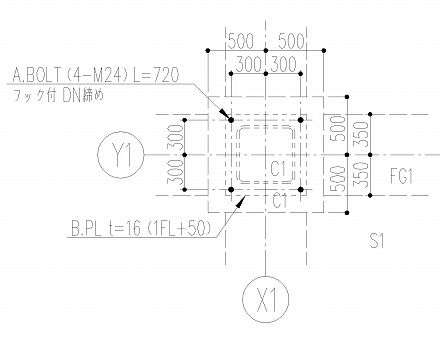

考えてみると結構そういう要素がありますが、ここではとりあえずアンカーボルトとベースプレートの表現を考えてみたいと思います。

アンカーボルトはコンクリートに埋め込む訳ですから、コンクリートを打設する前には絶対にセットをしておくべき部材です。

これを躯体図に表現しないということは、「アンカーボルトを埋め込まなくても良いですよ」と言っているのと同じ。

それでは構造体が成立しないので、躯体図が果たす役割は重要なんですね。

と言うことで、基本的な考え方だけを書いていても仕方がないので、具体的な話に進みましょう。

■床伏図に記入

鉄骨柱のアンカーボルトをどの躯体図に表現するかというと、今まで全く説明をしてこなかった「床伏図」です。

床伏図は「ゆかぶせず」と読みます。

私の記憶では、このサイトではじめて登場した言葉ですね…説明の途中で新しい言葉が出てきました。

ちょっと予想外の展開というか、説明の順番が全然思い通りに出来てない状態で申し訳ありません。

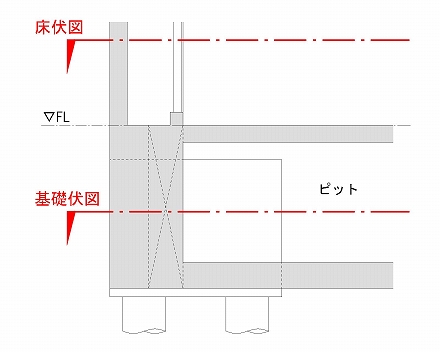

後で詳しく説明するとして、ここで簡単に書くと「床伏図」というのは各階の床情報を表現した躯体図です。

断面図で見てみると、このあたりを切って見下ろした平面という感じ。、

基礎伏図と比べてみるとよく分かると思います。

コンクリートの壁があれば切断面として見えてきて、あとはコンクリートの床が見えてくるというイメージですね。

床に段差があったりすれば、それも見えてくることになって、そのあたりの情報を表現する図面になります。

床面から少しアンカーボルトが飛び出している訳ですから、表現をする図面の種類としては床伏図が適切、ということですね。

そんな床伏図に、どのようにアンカーボルトを表現していくのか、という内容については次回に続きます。

なかなか自分で思った通りに説明が進みませんけど、少しずつ着実に進んでいるはず…どうか最後までお付き合いください。