躯体図を書く為のステップとして、前回は床点検口とタラップの記入の手順を説明してみました。

タラップと床点検口の位置を決める為のポイント、そしてそれを実際の躯体図に書いていく手順ですね。

まあ実際は、CADを使った具体的な躯体図の作図手順までは説明することが出来ていませんが…

ある程度CADを使える方であれば、そこまで細かく説明することもないと思っています。

使うのは線を引くコマンドと文字を書くコマンド、寸法を記入するコマンドくらいで、CADではどれも初期段階で覚えるから。

実際に躯体図を作図する手間とか時間という面から考えると、タラップを実際に記入するよりも、位置を決めることの方が大変です。

上階の絡みなどを色々と考えて床点検口の位置を決めてしまえば、あとはCADの操作だけの話でしかありませんから。

そんな訳で、ここではCAD操作の具体的な話はしないつもりでいます。

もし時間があれば、そうした細かい部分まで説明をしていきたいとは思っていますが、これは多分もう少し先になりそうです。

■理解しながら進む

タラップと上階の床点検口を記入したら、次に何を作図すればよいのか…

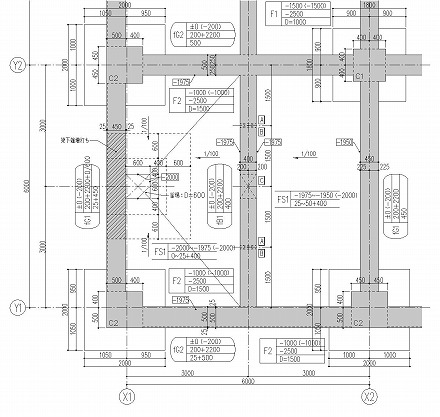

と考えましたが、基礎伏図として表現すべき内容としては、そろそろ終わりに近づいてきたように感じています。

今までの説明を読んでいくと、自分で書いておいてこう言うのもおかしいですけど、かなり長い話になってます。

でも実際にCADを使って作図をすると、サンプル図面程度の内容なら半日もかからないはずです。

長々と説明してきた内容は、実際に作図をするとすぐに終わってしまうような内容なんですね。

とはいっても、最初は時間など気にせずに「自分でどういう図面を描いているのか」をしっかりと理解しながら進んでいくことをお勧めします。

最初は急いで作図を進めるよりも、内容をしっかりと理解しながら作図をしていくことが何よりも大事。

なぜかというと、一度自分の頭できちんと理解をしてしまえば、作図自体にかかる時間は少なくなっていくからです。

自分でも分からない線を引いて躯体図を完成させても、ただ単にCADの操作に慣れていくだけ。

躯体図を書くスキルとしては、そういう練習をしてもあまり効果がないというのが現実です。

それよりも、最初はどんなに遅くても良いから、自分が書いている線にどんな意味があるのかを理解しながら進んでいく。

長い目で見れば、その方が絶対に成長は早いと私は思っています。

■作図した躯体図のチェック

あと、この図面が完成したらやって欲しいことがひとつ。

自分の作図した躯体図を印刷し、自分の目であっているかどうかをチェックする、という作業です。

サンプル図面ではたったの1スパンでしかありませんが、実際の建物はもっと大きいことが多いです。

そんなボリュームの躯体図を書いていて、一つも間違いもなく図面を完成させることなど出来ません。

作図するのは人間ですから、間違いは絶対にあるんです。

だから、間違えないように気をつけて作図を進めるのも重要ではありますが、どこかにミスがあることを前提に考えるべきですよね。

そう考えると、作図した躯体図を何もチェックしないで「完成」と言うことなど絶対に出来ません。

躯体図を作図することを仕事にしているのであれば、作図した躯体図は商品である訳です。

商品を自主チェックしないで販売するのは、ビジネスとして考えた時にはあり得ないこと。

なので、繰り返しになりますが、自分が書いた図面は必ず自分で確認するクセをつけておく。

プロとして、これだけはやっておくことをお勧めします。