今までの説明でどこまで進んだかを思い返してみると…以下のポイントまでしか説明出来ていません。

・通り芯の入力

・基礎の入力

・基礎のレベルをチェック

説明しようと思っていることを全部書くには、一体どれだけの長さになっているのか、ちょっと想像出来ません。

余りにも長くなりすぎたらどうしよう…とか思っても、私の文章スキルではどうすることも出来ません。

ただ単に長いだけの説明は、結局ピントがぼけてしまい分かりにくいという致命的な欠点を持っていて…

とは思いますが、それを怖がって何も書かないのはもっとダメなので、とりあえず今の私が出来る説明をしていくつもりです。

まとめは後でやれば良いですよね。

■杭の平面位置

基礎のレベルをチェックして、基礎天端が床とか外構レベルから出てしまわないことを確認出来たら、ひとまず一歩前進です。

基礎の位置が決まったら、(ようやく)次のステップに、という事で…

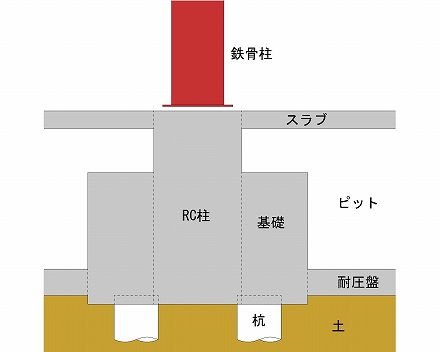

次に説明をするのは、基礎によって設置レベルが変わる要素である「杭」の入力ですね。

と言っても、今作図しているのは基礎伏図ですから、杭の情報はあくまでも平面情報のみで簡単ですが。

基礎に対して杭がどの位置に配置されるのか、という平面情報は、基礎の仕様によって変わってきます。

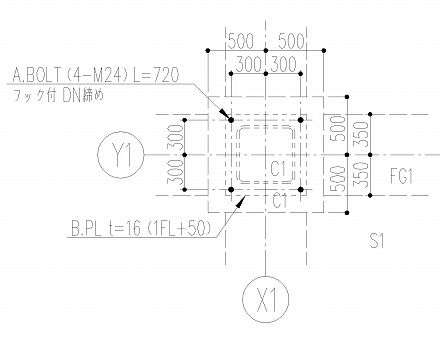

まずは構造図をじっくりと見て、基礎の仕様にあわせた杭の位置を点線で入力していきましょう。

基本的には、基礎に対して杭が1ヶ所であれば基礎芯=杭芯になることが多く、複数であれば基礎芯に対してシンメトリーになることが多いです。

でも、そんなことを覚えていなくても、構造図を見れば書いてありますから何の心配もいりません。

なお、杭は基礎の下にありますから、基礎伏図での表現は見え掛かりの実践ではなく、隠れ線の点線ということになります。

■杭の天端レベル

次に、基礎伏図には直接絡まないですけど、杭の天端レベルについても軽く触れておきます。

杭天端レベルについては「杭の頭レベルを決めるには」で説明している通りです。

ここで同じ様な内容の話を繰り返し書くことはしません。

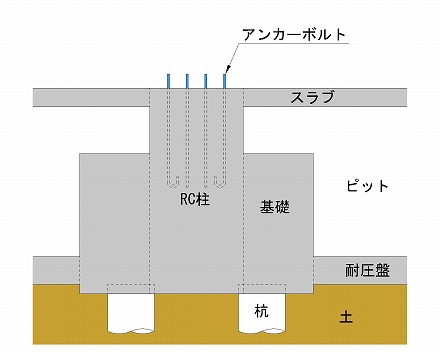

構造図に記載されているはずの、基礎下端レベルと杭の関係を守ることだけが条件になります。

今までの経験だと、基礎下端レベル+100とか+200とか、そういう数値が記載されていることが多かったです。

基礎レベルをきちんと検討して決めた今なら、杭天端レベルはもう決まったも同然ですよね。

こうした部分で毎回悩まないように、そして、変更になった時に絡む部分のレベルを全部直すことがないように。

そういう意味があって、最初に基礎のレベルを確認して、余程のことがない限りはこれで大丈夫、というレベルを決めようとしているんです・

一度じっくりと検討して決めたことであれば、それが変更になった場合でも「なぜ変更になったか」がスムーズに理解出来ます。

逆に、あまり検討しないでレベルを決めると、変更になった際に、変更の理由が理解出来なくて困ることもあります。

そういう面倒な事にならない為に、先にレベルの検討を済ましておく訳です。

最終的には、その方がはるかに楽な事を知っていれば、自然とその順番で仕事をしていくはず。

なので、まずは先に検討事項を済ませておくことの重要性も、ついでに覚えていって欲しいと思います。