前回は基礎伏図を作図するにあたり、基礎の上に配置される柱をどうするかを考えてみました。

建物の構造によって「柱が止まる高さ」が変わってくるので、まずはそれを調べておく。

これが基礎伏図で柱を作図する際に気を付けることの、最初のステップということになります。

もちろん次のステップとして、それぞれの構造による柱の違いを理解して、それを躯体図に表現する作業があります。

RC造はとりあえず柱がそのまま伸びていくだけなので、基礎伏図としては特に問題ありません。

そしてS造の場合は、コンクリートの柱と鉄骨の柱が切り替わる部分を理解しておく必要がある。

ということで、今回はS造の柱が切り替わる部分について、もう少し詳しく考えてみたいと思います。

■RC柱とS柱の関係

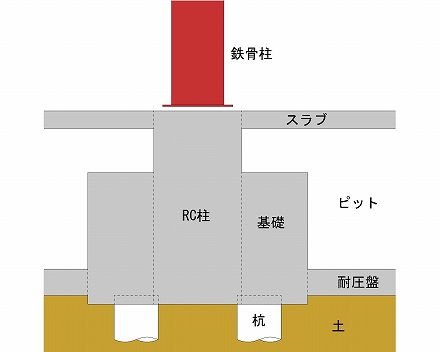

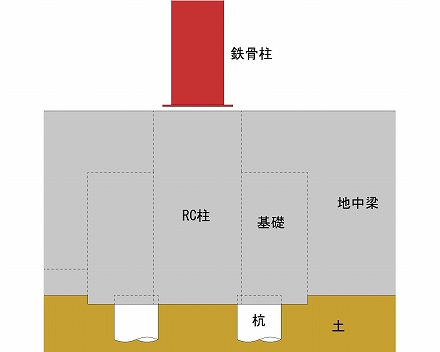

土に接する地下部分はコンクリートで造られ、その上に鉄骨で造られた柱が載せられる。

これがS造の基本的な柱の納まりですが、ではコンクリートと柱はどのように結合されるのか。

これをまずは調べていきましょう。

とは言っても、建物の納まりは様々な手法があって、どれかひとつの工法が優れているとか、そういう話はありません。

ずばり、「基礎柱と鉄骨柱の関係はこうです」と、ひとつの納まりを挙げて説明出来れば良いんですけど……

まあそんなに単純ではない、ということですね。

だからそれぞれの工法を一通り覚えておき、それぞれの特徴を知っておく必要があるんです。

覚えることはたくさんありますけど、それが一通り頭の中に入ると、躯体図を書く技術者としてはかなり有利になります。

その為の第一歩として、ここでは基礎上に立つRC柱と鉄骨柱の関係を、私が知る限り一通り説明しておきます。

■RC柱の上にS柱が乗る場合

まずはコンクリートで造られた柱の上に、そのまま鉄骨の柱を乗せる場合の納まりについて考えてみましょう。

イメージ図を書いてみると、こんな感じです。

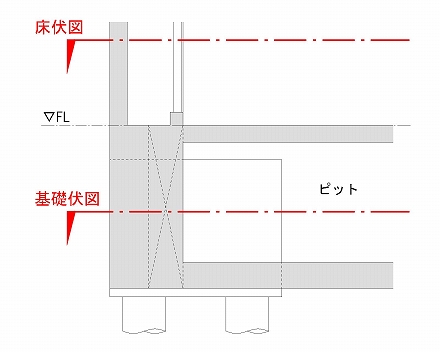

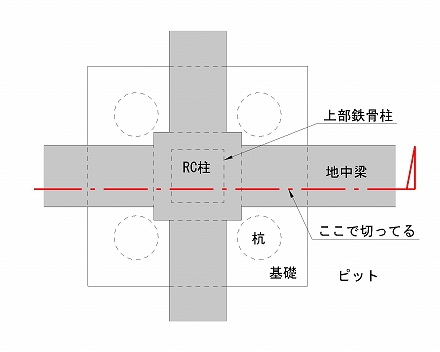

このイメージ図は断面図で、基礎伏図ではこんな感じになります。

どこで切って上図のような断面になるかを想像してみてください。

断面図に地中梁が見えてくるはず。

そう思った方、正解です。

でも、地中梁も表現するとピットが全然見えない状態になるので、ここでは便宜上省略しています。

正解はこんな断面になりますけど、ちょっと分かりにくいですよね?

だから話は一番上の画像で進めていきます……って、今回は断面図の紹介で終わってしまいました。

詳しくは次回に続きます。