コンクリートで造った地下部分と、鉄骨で造る地上部分を連結するには、どんな手段があるのか。

前回はその話をするつもりが、いつの間にか「建物の寿命」みたいな話になってしまいました。

長い期間変わらずに建ち続ける建物とする為には、やはりしっかりとした構造体を造る必要がある。

そういう意味では全然無関係な話ではないから、まあ良いかな。

今回は鉄骨の柱とコンクリートの柱を連結する具体的な手段について、図を交えて説明したいと思います。

■アンカーボルトとは

コンクリートと鉄骨。

特徴の異なる2つの部材をつなぎ合わせるには、コンクリート側と鉄骨側で、お互いに連結する為の準備が必要です。

これは両方連結する為の準備をしておく必要があって、片方だけが準備をしていても連結は出来ません。

ということで、まずはコンクリート側がどんな準備をしておくべきか、という話から。

コンクリート側では、一般的に鉄骨柱を取り付ける為に、アンカーボルトと呼ばれる鉄の棒を埋め込んでおきます。

アンカーボルトを埋め込んだ後でコンクリートを流し込み、ガッチリと固めてしまう訳ですね。

もちろん全部埋め込んでしまったら、普通の鉄筋と同じような話になってしまうので、頭の部分を少し出しておきます。

少しだけ頭を出しておいた部分と、鉄骨柱側で準備しておいた形状を組み合わせて連結をする、という流れになります。

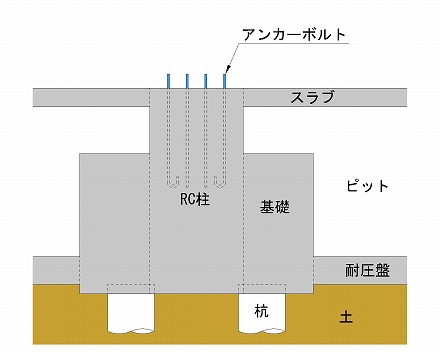

イメージはこんな感じ。

■アンカーボルトの表現

これはアンカーボルトがコンクリートの柱に埋め込まれ、頭だけ少し出ている状態を断面図で描いたものです。

もちろんアンカーボルトの他も、ここでは表現していませんが、柱とか基礎、そして地中梁の鉄筋が埋め込まれます。

柱や梁の鉄筋とアンカーボルトを組み合わせて、そこでガッチリと固定する、というようなイメージです。

鉄骨柱が倒れる方向に力がかかった時、アンカーボルトがそれを支える事になる訳です。

鉄骨の柱がどの程度の大きさなのか、何階建ての建物なのか、などによってアンカーボルトの仕様は変わります。

どれくらいの太さの物を使うのか。

何本のアンカーボルトを埋め込むのか。

コンクリートにはどのくらいの長さ埋め込むのか。

これらの情報は、それぞれの柱仕様とセットになって、構造図に必ず記載されています。

躯体図を書く際には、鉄骨柱の足元がどのように納まるのか、というのをイメージしながら作図することになります。

そして、コンクリート躯体図ですから、コンクリートに埋め込む物はきちんと表現しておく必要があります。

・埋め込むのは平面でどこになるのか

・どんな仕様のアンカーボルトを埋め込むのか

これらを説明しておかないと、コンクリートを打設した後で「あ、アンカーボルトを埋め込み忘れた」という情けない状態になってしまいます。

こうなると建築現場に与える影響は非常に大きくなるので、そういうことにならないよう、躯体図にはしっかりと表現をしておきましょう。