地下ピットに設置する人通口などの位置を決める際に、設備との調整が絶対に必要なのはなぜか。

前回はそんな話をしてみましたが、イメージは何となく掴めたでしょうか。

建築で必要な穴は、設備スリーブがない位置を狙って入れていく、という考え方が基本になります。

設備にお願いして位置を決めてもらう、というのも全然OKというか、こちらで検討するよりも間違いが少ない気がします。

お金の絡みも当然出てきてしまいますが、可能であればセットで検討をしてもらうのが一番だと私は思っています。

自分で検討しないで人が検討しているのをじっと待つ。

これが私の性格上あまり好きではないのですが、個人の好みよりも仕事の効率の方が優先ですからね。

今回お話ししたいのは「設備スリーブを入れる際のルールにはどんなものがあるのか」という点。

この基本を知っておかないと、いくら設備でスリーブ位置を検討するとは言っても、それが良いのか悪いのかが分かりません。

それでは躯体図の作図者として困るので、少なくとも最低限のルールだけは知っておくようにしましょう。

■連続したスリーブは可能か?

スリーブを入れる際のルールについてこれから書いていく訳ですが…

逃げる訳ではありませんが、ここで書ける内容というのは、あくまでも一般的な話なんですよね。

具体的な数値などについては、各建物ごとの構造図に記載されている内容が絶対に正しいことになります。

もちろんここで書く内容は、全然的はずれな内容ではなく、一般的な構造図に記載されているはずのものです。

ただ、考え方はそれで大丈夫だとは思いますが、実際の数値がどの構造図でも同じかどうか、私には確認することが出来ません。

そんな理由があるので、ちょっとしつこい感じになってしまいましたが、最初にこれを書かせてもらいました。

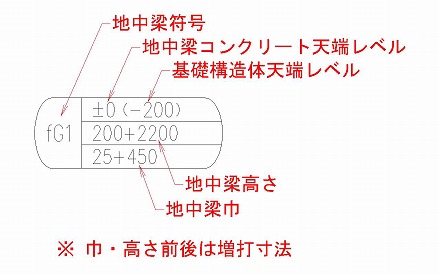

設備スリーブというのは、構造体である地中梁に配管を通す目的で穴を開けていくものです。

基本的な考え方として、建物の骨組みである構造体は、当たり前ですが穴を開けると強度が下がります。

開ける穴のサイズとか位置によっては、構造体にそれほど影響がない場合があるかも知れません。

しかし、いずれにしても強度が下がることはあっても、スリーブを入れることによって強度が上がることはないですよね。

そういう理由がある為、構造設計者は構造体に開ける穴の規定をかなり厳密に定めているんです。

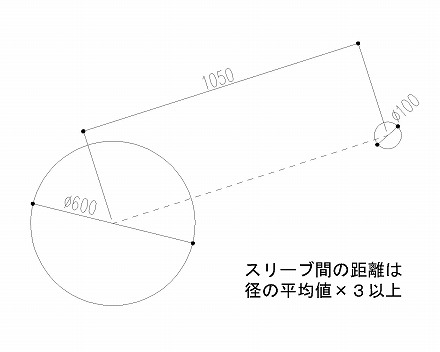

で、よく使われるルールが「近接するスリーブは、スリーブ径の平均値×3倍以上の距離が必要」というもの。

ちょっとピンと来ないと思うので例を挙げてみます。

例えば600φと100φのスリーブを開ける際には、お互いのスリーブ間をスリーブ径の平均値×3以上、つまり1050以上離す必要があります。

簡単ですが、計算式はこんな感じ。

(600+100)÷2=350 350×3=1050

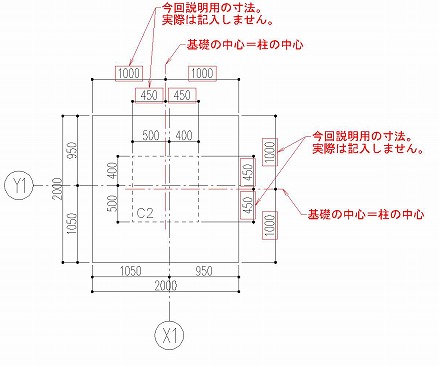

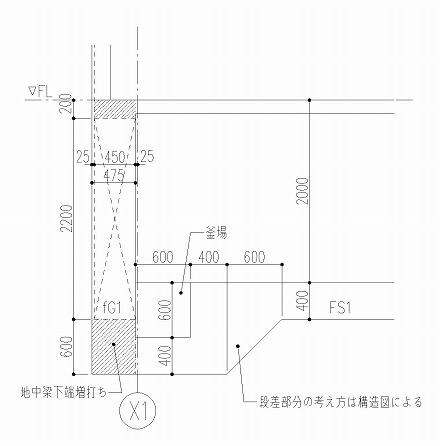

また、スリーブを入れることが出来る場所も限られていて、地中梁の端部とかに入れることは出来ません。

具体的な数字を出すと、梁の高さを三分割した中央部にのみスリーブを入れる事が出来る、というような感じです。

これらのルールを考えると、スリーブはあまり自由自在に入れることが出来るようなものではないことが分かってきます。

まあ構造体に穴をあける訳ですから、自由自在にあけられても困る、というのが構造設計者の気持ちでしょう。

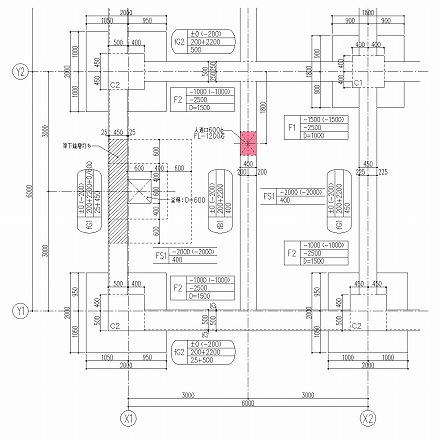

そんな訳で、配管ルートによってはスリーブが密集することになって、人通口を設置するのが難しい場合も出てきます。

それらの問題を、出来るだけ早めに設備と構造設計者とを交えて打合せをし、決まった内容を躯体図に書き込んでいく。

躯体図の書き方としては、この手順でやっていくのがベストです。