前回は躯体図の書き方を実際にやってみるということで、ピットの床に水勾配をつけてみました。

基礎伏図を作図する為の検討事項として、人通口・連通管(通水管)・通気管・釜場・床の勾配まで解説をしてきたことになります。

まだ様々な検討項目はありますが、少しずつ躯体図として形になってきたという感じですね。

ちょっと解説が長すぎますけど…

終わる頃にはどれだけ項目が増えているのか、果たしてそれが分かりやすいのか、私にも読めないのでなんとも不安です。

という心配はさておき本題に戻ると、今まで何度か書いてきたと思いますが、ピット階はあくまでも設備がメインとなるスペースだということ。

建築施工図だけで考えても限界がありますので、出来るだけ早い段階で設備と打合せをしておくことをお勧めします。

と言っても、実際に仕事として躯体図を書いてみないと今ひとつピンと来ないかも、ということで…

今回は、設備との整合性がなぜ必要かを説明するために、人通口の位置と設備との関連について書いてみます。

■配管のスリーブ

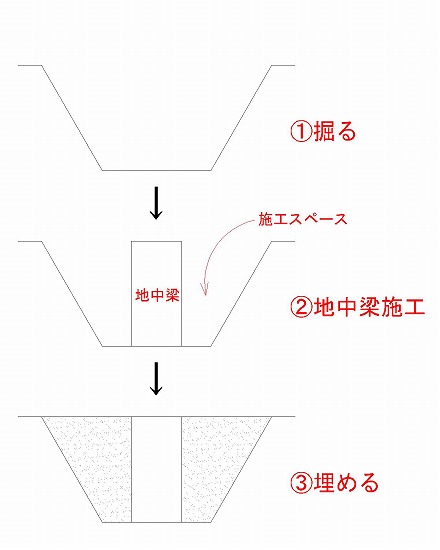

人通口も連通管(通水菅)も通気管も、基本的な考え方は「何かを通す為、地中梁に穴をあける」ということになります。

その「何か」が人なのか水なのか空気なのか、それだけの違いです。

また、構造体である地中梁に穴をあける必要があるのは、ピットが地中梁によって分断されているからです。

ここまでは良いですよね?

では、建築ではなく設備の場合について考えると、ピットを分断する地中梁はどういう存在になるでしょうか。

配管ピットと呼ばれるくらいですから、様々な種類の配管が各ピットに渡って伸びています。

各ピットに渡っているということは、配管が通る為の穴を地中梁に開けておく必要がある、ということ。

まわりくどい説明をしてきたのは、「地中梁に穴をあけたいのは建築だけじゃない」ということを書きたかったからです。

設備が配管を通す為、施工段階で地中梁にあける穴のことを「スリーブ」と呼びます。

一般的にスリーブというと洋服の袖を意味しますが、建築用語のスリーブは何かを通す為に開ける穴を意味します。

洋服の袖(スリーブ)に腕を通すように、地中梁のスリーブに配管を通す訳で、ニュアンスとしては同じような感じですよね。

■スリーブと人通口

配管の種類や数などは建物によって様々ですが、地中梁に穴をあける数としては、一般的に建築よりも設備のほうが多いです。

もちろん例外はあるとは思いますが、あくまでも一般的な話をすれば、設備用のスリーブの方が建築の人通口などよりも多いはず。

そして、穴の位置を調整するのが難しいのも設備。

建築は単純に穴をあけるだけですけど、設備はスリーブに配管を通す為、1ヶ所を動かしたらその配管用のスリーブ位置も変わります。

配管に勾配をつける場合も多いので、地中梁ごとに少しずつスリーブの高さを変えたりとか、検討要素は色々です。

なので、建築施工図の段階だけで人通口の位置を決めても、それがそのまま施工できる内容にはならないんですね。

順番としては、設備の配管ルートを出来るだけ早く検討してもらい、地中梁のスリーブ位置を決めるのが最初です。

次に、設備のスリーブに影響がない位置を狙って、人通口・連通管・通気管の位置を決めます。

最後は構造設計者への確認です。

地中梁にこのくらいスリーブを入れる為、構造体に穴があきますが大丈夫でしょうか、と。

基本的には構造図に記載されている内容にそってスリーブを開ける訳ですが、ルールに沿っていてもNGとなる場合が結構あります。

スリーブが横に並んでいて、スターラップが全然入らない場合とか。

施工する直前に「ダメだからやり直し」と言われない為に、図面で前もって確認をして、問題ないという見解をもらっておく。

建築施工図の役割はそういう部分にあるので、これは施工図として絶対にやっておくべきことです。