建築施工図を書くプロとして、躯体図を書く際にはどんな精神状態でいるのが良いのか。

前回はそんな話をしてみました。

「具体的にこうする」というような内容があまりなくて、書いていてどうにも落ち着きませんでしたが…

それでも実際に仕事をする際には、やはりそのあたりの話は結構大事ではないかと思っています。

だからこそ書いた訳ですが、まあそういう精神的な話はこれで終わりにして、もう少し具体的な内容に進んでいきましょう。

少なくとも私は「実際にCADを使って躯体図を書く」ということを仕事にしているプロです。

「躯体図はこうあるべき」とかを語る評論家ではありませんので、やっぱり技術的な話をしていかないと。

ちょっと堅苦しいかも知れませんが、そんなことを思っています。

■床点検口の数

ちょっと間が空いたので、今までの説明でどこまで話が進んでいたのかを確認してみました。

読み返してみると、基礎伏図を実際に作図する段階で、釜場を記入して人通口を書いたあたりまでは説明していましたね。

ここでは次のステップとして、タラップと上部のマンホールを記入するところから話を始めます。

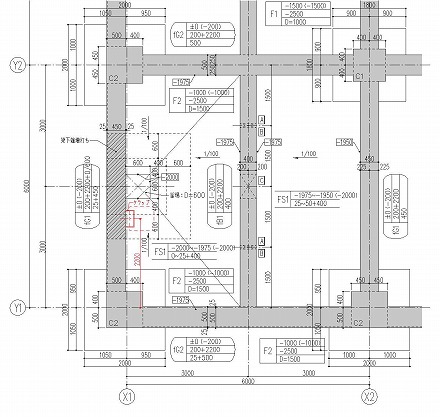

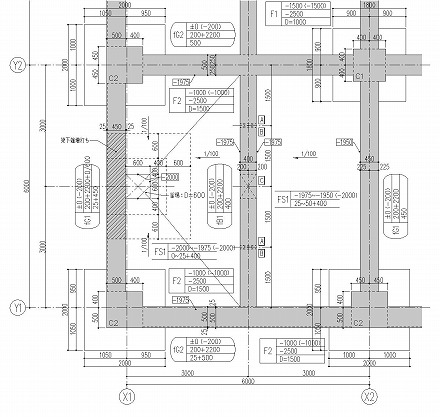

今までの躯体図はこんな感じ。

この躯体図に今回はタラップと床点検口を記入する訳です。

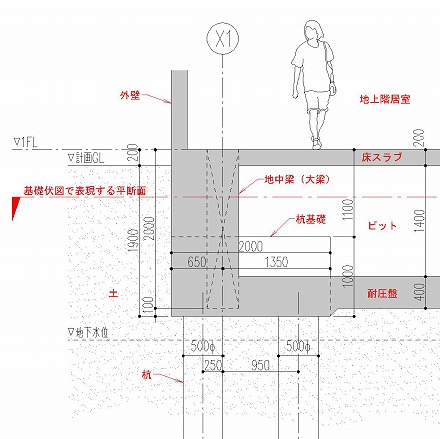

まず考えるのは点検口の数ですが、上図のピットは中央の地中梁に人通口を設けています。

どちらか一方に床点検口を設けておけば、人通口を通って隣のピットまでアクセスすることは可能です。

そもそも、その為の人通口ですから。

また、床点検口をむやみに取り付けるのは、コストの面から考えても手間の面から考えても無駄。

そんな訳で、このスパンだけを考えると、床点検口はどちらか一方に取り付ければOKということになります。

■床点検口とタラップの位置

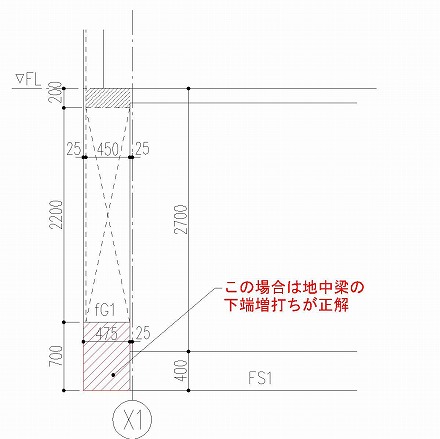

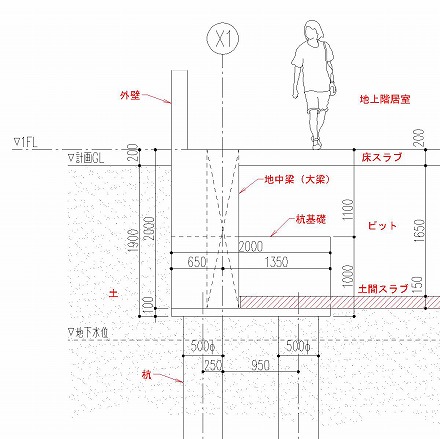

次に床点検口とタラップの位置についてですが、床点検口とタラップの位置はセットになってます。

床点検口を開けるとタラップが見えて、そこに手と足をかけて昇降する訳ですから、まあ当然すぎる話ですけども。

それをどこに設置するかが問題になって、位置を決める為の材料は以下のふたつになります。

・上階の壁に干渉せず、誰でも入れる位置にあるか

・地中梁にタラップが取り付けられる位置にあるか

今の躯体図はあくまでもサンプルなので、正直なところ上階のプランがどうなっているかは考えていません。

だから上階の壁に干渉するかをここで検討することは出来ませんが、仮に壁位置を逃げた位置で床点検口を決めたとすると…