前回は躯体図を書く際に割と問題になる、地下ピットの水勾配、特に水槽内の水勾配について考えてみました。

・水勾配は設計図によって勾配が決められている

・ゼネコンの社内規定が存在することもある

・だから事前に確認をしておく

こんな感じの話でした。

建物の規模とか用途によって違いますが、地下ピットに存在する水槽には様々な種類があります。

全ての水槽の種類と必要な勾配を覚えておくとか、どこかに記録しておくとか、そうすることがベストだと思います。

それが難しい場合でも、水槽によって水勾配が違うことを覚えておけば、施工図を書く際に困ることはないでしょう。

■湧水ピットの水勾配

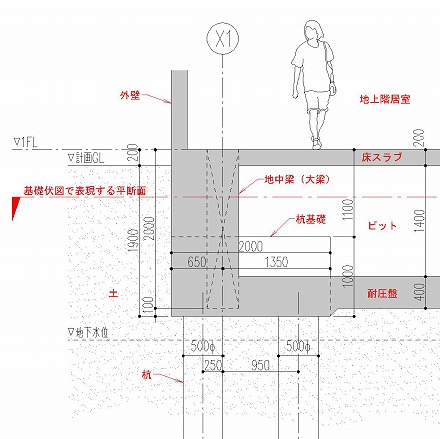

前回は水槽の話ばかりで、同じピット階にある湧水ピットについて触れることができませんでした。

なので引き続き水勾配についての話ということで、今回こそ湧水ピットの水勾配を取り上げていきます。

水槽には水勾配が必要だ、ということは前回書きましたが、では湧水ピットはどうなんでしょうか。

あえて水槽と湧水ピットを分けたのは、ここからの話を書きたかったからなんです。

という事で…

湧水ピット場合は水槽と違い、床に水勾配を設けるかどうかは設計の考えによって変わってきます。

もう少し簡単に言うと、必ず水勾配を設けなければならない訳ではない、ということ。

ちなみにこれは今までの経験から、私が勝手にそう認識しているだけなので、もし全然違うという意見があればぜひ教えてください。

湧水ピットの水勾配については、設計の考えだけではなく、現場サイドの要望も含まれるかな。

もちろん勾配をとった方が良いに決まっていますが、水槽とは違って絶対に勾配を設けなければならない訳ではないので…

その為、現場サイドの要望としては、出来れば水勾配を設けないで施工をしたいと考えるんですね。

その理由は以下の2点。

・床勾配の精度管理が難しい

・コンクリートのボリュームが大きくなる

床のコンクリートを打設する際に、きちっとしたレベルを出すのは結構大変なことなんです。

というか、ミリ単位の精度を出すことは出来ません。

でも水勾配を考えていくと、床の天端レベルは数ミリ単位、ざっくりとやっても5mm単位程度の表示になります。

もちろん手間とお金をかければ出来ないことはありませんが、地下ピットの勾配にそこまでの手間が必要なのか、という話です。

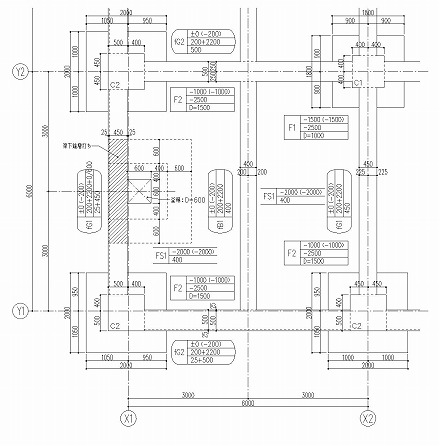

また、それぞれのピットに釜場が存在しない以上、ある程度離れた釜場まで水を流す必要が出てきます。

そうすると、20m先の釜場まで1/100の勾配をつける、みたいな話が絶対に出てきます。

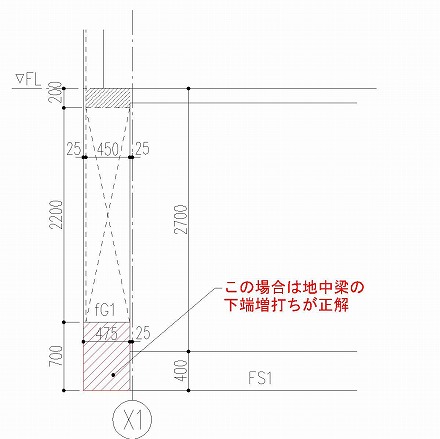

20mで1/100勾配だと、最も釜場から離れた場所で20000/100=200mmの高低差が発生することに。

躯体図を書く際には、単純に計算をしてそのレベルを書き込むだけですが、床のレベルを上げるにはコンクリートが必要です。

ピットの床の厚さが300mmだとしたら、水勾配を設ける為だけの目的で、さらに200mm分コンクリートが増えるんです。

当然コンクリートはそこいら辺から取ってくるものじゃなく、お金を出して持ってきてもらうものです。

もちろん釜場側に行くにつれてコンクリートの厚さは少なくなっていきますが、200mm~0mmのコンクリートが余分に必要なんですね。

平均すると100mmで、仮に300mmの床だった場合には、単純にコンクリートのボリュームが1.3倍になる訳です。

現場はコストが増えることに敏感ですから、絶対に必要という訳ではない場合には、出来ればヤメにしたいと考えるのが普通です。

なので躯体図を書く際には、まず現場サイドに事前に確認をしておくことをお勧めします。

水勾配の表現は躯体図にとって結構面倒な要素です。

せっかく躯体図に水勾配を表現したのに、「中止になった」では時間が勿体無いですからね。