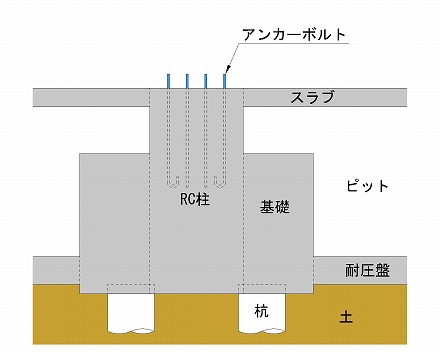

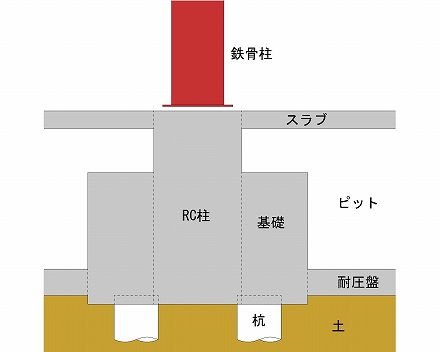

前回は、鉄骨柱をコンクリートに固定する為に、アンカーボルトを躯体図にどう表現していくのか、という話をしました。

ですが、そもそもアンカーボルトを表現をするのは、どんな種類の図面なんでしょうか。

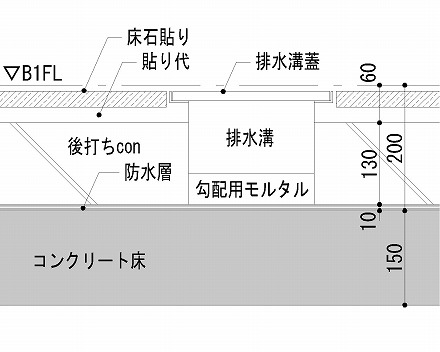

そのあたりの話を今まで全然説明していなかった為、途中から床伏図についての説明に変わってしまいました。

躯体図の種類はそれほど多くないのですが、まさか床伏図の話題に触れていなかったとは、ちょっと意外。

あまり計画的な説明とは言えませんが……

今回こそは、そんな床伏図にアンカーボルトをどのような表現で記入していけば良いのか、という話をします。

■必要な情報の確認

躯体図である床伏図にアンカーボルトを表現する際には、まず自分がその床伏図を見てアンカーボルトをセットする、という目で見ます。

「どんな表現をすれば良いのか」ではなく「どういう情報を記入すれば施工できるのか」を自分で考えてみる。

というのが大事。

これは躯体図に限らず他のどんな図面にも言える話なんですけど、この「使う側の目線」が結構重要なんですね。

自分で実際にアンカーボルトをセットしようとすると、とりあえずは以下のような内容が必要だと分かります。

・アンカーボルトの平面的な位置

・アンカーボルトの仕様

・どこまでアンカーボルトを出しておけば良いか

これが記入されていれば、ひとまず図面上ではアンカーボルトをセットすることが出来るようになります。

図面上では。

実際にはこの後のステップとして「どうやってセットするの?」という話が出てくることになりますが……

そこまで考えると躯体図の作図が全然進まないので、まずは基本情報だけをおさえて躯体図に記入します。

■具体的にはどうか

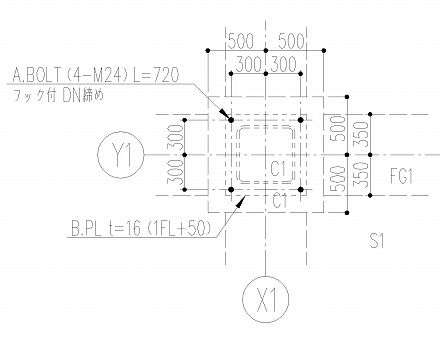

非常に簡単な例になってしまいますが、実際躯体図にアンカーボルトの情報を記入するとこんな感じになります。

実際に使う床伏図では、さらに床符号とか段差情報とか立上りとか、そのあたりの内容が盛り込まれる事になります。

でも、ここではアンカーボルトの表現にフォーカスしている為、あえてその表現が出来ないくらいに拡大しています。

この図面で表現しているのは以下のような情報です。

・柱の仕様

・アンカーボルトの位置、仕様

・ベースプレートの下端レベル

どうやってアンカーボルトをセットするか、という話は別にして、これらの情報を記入しておけば躯体図としてはOKです。

アンカーボルトをどの程度出しておくか、というのは、ベースプレートのレベルと厚さで決まります。

ただ、上図だけを見るとアンカーボルトの天端レベルが直接記入されている訳ではありません。

ベースプレートの下端レベル・厚さ・ダブルナットの寸法・ボルトの余長、という要素でそれが決まります。

これも躯体図に記入するかどうかは結構悩むところですが、そう言えば記入しないことが多いですね。

なんでだろう……

今まで当たり前に作図していた内容ですが、説明している中で疑問に思う部分もありますね。

これは色々と確認してみようかと思います。