前回は基礎が床よりも上がってしまう場合について、別のパターンもある、という話をしようとして…

躯体図を作図していて、もし確認が足りなくてミスした際に、どのような問題が起こるかの話をしてしまいました。

長いこと仕事で躯体図を書いていると、結構たくさんの失敗を経験することになります。

こうした失敗の話を書くのはなかなか楽しいんですよね。

まあ失敗をしたその時は、とてもそんな気分じゃないですけど。

私がやらかしてきた失敗については、また後で折を見て書いていくつもりですが、今回は本題に戻って…

基礎のレベルをチェックする際に、どこを見れば良いのかについての話を続けていきましょう。

■建物の外まわり

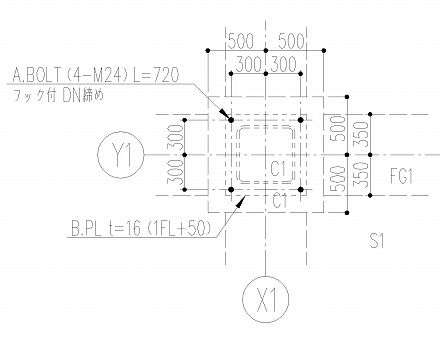

基礎のレベルを確認する場所として今回取り上げるのは、建物の外壁まわりに配置される基礎です。

建物の外壁から外側に飛び出す基礎が、建物周囲の地盤レベルよりも高いレベルになっていないか。

今回取り上げるのは、そこです。

これは、建物と周囲の敷地がどんな関係になっているのか、という条件で大きく変わってきます。

通常の建物であれば、設計GL=1FL-200などと決まっていて、建物周辺地盤レベルもそれに近い数値になります。

もしそうであれば、床よりも高くならない程度の基礎レベルでは、地盤レベルよりも基礎が高くなることはないはずです。

でも、建物周辺地盤レベルの高低差が大きい場合もきっとあるでしょう。

そうした場合には、下がってきた地盤レベルから基礎が飛び出さないか、良く確認をしておく必要があります。

■平均地盤によって

建物周囲の地盤レベルというのは、均地盤という考え方がある為、設計をする際に必ず定めておく数字です。

この平均地盤によって、半分くらい地下に埋まっているフロアが「地下階」になったり、建物の最高高さが決まったりします。

これは非常に重要な数値ですから、設計者は必ず平均地盤レベルは算定しているはずです。

建物の周囲地盤レベルの平均を算出している訳ですから、建物の場所によるレベルの違いも設計図に記載してあります。

それを調べて、基礎がその地盤レベルよりも下がっているか、まずは躯体図を作図する段階で確認をしておくことをお勧めします。

特に、地盤レベルがFL-1000とか、それくらい下がっている部分は要注意です。

基礎の天端レベルがFL-800で少し基礎が飛び出している、みたいな事になっている場合があるので、最初にチェックをしておきましょう。

建物の高さなどを変える訳にはいかないので、前回の話みたいに「実は基礎が出てしまって…」という状況は許されません。

・チェックが足りなくて基礎が外部の地盤よりも高いことが分かった

・杭は打設済みなので、基礎の下端レベルを変えることが出来ない

・ならば、基礎を薄くしてもらうしかない

・もしくは、地盤レベルをそこだけ上げるか…あり得ませんね

そんな理論展開になるのは困りますよね。

杭を打設し終わっているから、その杭天端レベルを変えることが出来ず、そのままの形状で基礎の型枠を作る訳にもいかず…

と言うことになってしまうので、出来れば躯体図を作図する際に、遅くても杭を施工する前に、しっかりと基礎のレベル確認をしておきましょう。