今は「躯体図」について色々と説明をしている途中だったんですけど、前々回、前回と少し脱線してしまいましたね。

作図する人とそれを使って実際に作業する人が違う。

これは考えてみれば当たり前なんですけど、作図する側にとってはかなり大きな問題だと私は思ってます。

どうせ同じように作図するのなら、出来る限り見る人の役に立つ図面であって欲しい。

私は建築施工図のプロですから、作図した図面はやっぱり有効に使われて欲しいと願っています。

見られてナンボの図面は、やっぱり見やすい図面じゃないとね。

たとえ現実がそうじゃなかったとしても、あくまでも理想は「作り手の役に立つ図面」なんです。

■図面の種類について

さて、あまり理想的な話だけをしていても中身が伴わないので、これからはもう少し具体的な話をしていきましょう。

まずは躯体図に盛り込むべき内容について書いていく訳ですが…さらにその前に知っておくべき事がこれ。

一口に躯体図と言っても様々な種類がある、ということ。

ラーメンと一口に言っても色々なラーメンがあるのと同じで、躯体図というのは大まかな呼び方なんです。

あまり良い例えじゃないかもですけど…まあ。

その中には色々な種類の図面があるので、工事の内容とあわせてまずはそれらの種類を覚えておきましょう。

まずは以前書いた簡単な工事の流れをもう一度。

1.まずは建物を造る準備(準備工事)

2.土を掘って建物の足元を作る用意(土工事)

3.建物の足元をしっかりと作る(基礎工事)

4.建物の骨組みを作る(鉄骨・コンクリート工事)

5.建物の外側を作る(外装工事)

6.建物内の壁などを作る(内装工事)

7.最後に外部の道などを整備(外構工事)

この中で、まず最初に必要になる躯体図は3番目の「基礎工事」です。

建物の土台となる基礎には、重くて強いコンクリートが使われることが多いです…というかほとんどコンクリートと言った方が早いか。

そんな訳で、基礎工事をする際にはコンクリート図である躯体図が必ずと言って良いほど絡んできます。

あとは当然その後の「コンクリート工事」がメインです…って、今もの凄く当たり前のをしてますね。

建物の構造によって変わりはしますけど、このコンクリート工事で建物の骨組みが作られます。

つまり柱とか壁とか床とか。

そして工事が内装に進んでいく段階で、型枠や鉄筋が少しずつ現場から姿を消していくわけです。

あとは外構工事で少しコンクリートがあったりしますが、躯体図としてはやはりコンクリート工事が終わるまでがメインとなります。

かなり荒っぽい説明ですが、ここで強引にまとめると…

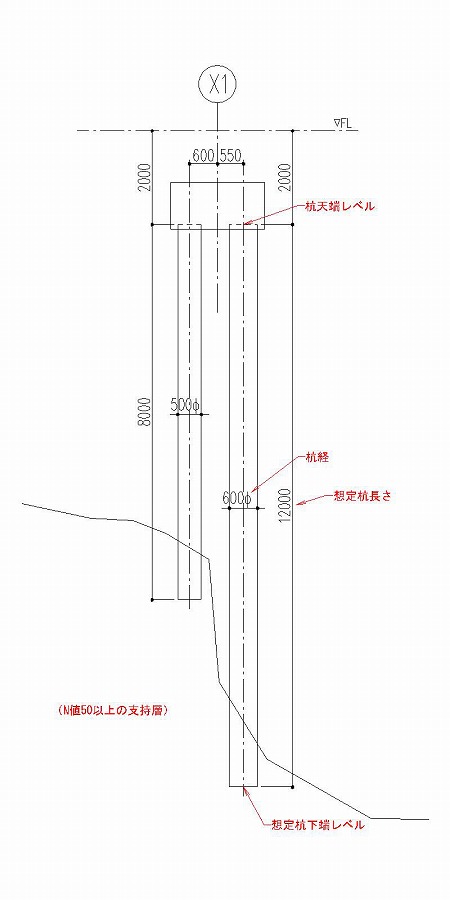

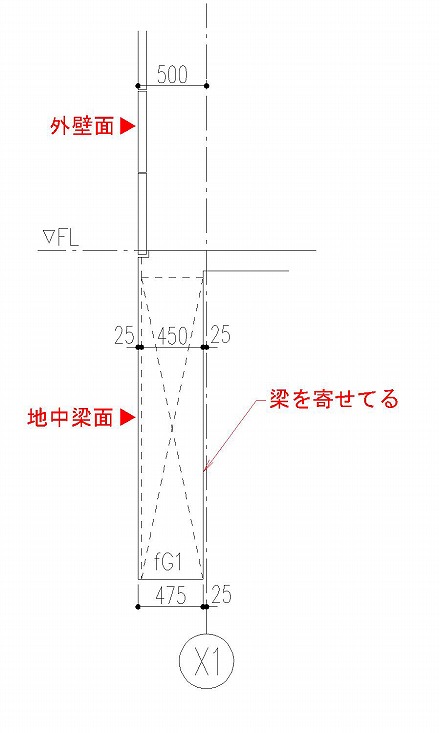

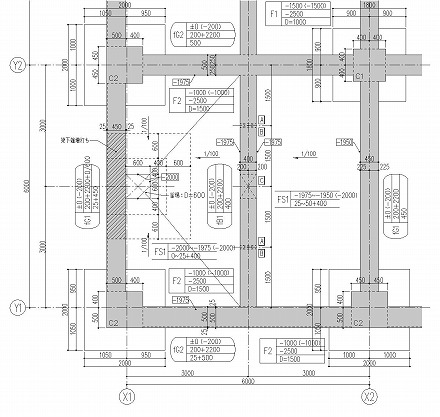

基礎工事で使われる「杭伏図」や「基礎伏図」。

その後のコンクリート工事で使われる「床伏図」と「見上図」、という感じの区分になってきます。

各種躯体図については個別に説明していきますが、ここではまずどんな種類の躯体図があるのか、ということをメインに書いてみました。

建築施工図を仕事にしようと考えた場合、こうしたやや特殊な用語を知っておかないと話になりません。

それらの用語を覚える意味もあって、分かりにくくてもそうした用語を使っていきますので、そのつもりで進んで頂ければと思います。