ピットの下にあるコンクリートスラブとして、耐圧盤は非常に重要な構造体の一つです。

当然、基礎伏図を作図する際にお世話になる可能性は高いはず。

そんな訳で、前回は「耐圧盤」が配置される場所や特徴などについて、簡単に説明してみました。

建物の荷重をスラブとして下の地盤に伝えるのが耐圧盤。

ということは、耐圧盤以外の床コンクリートは一体どういう構造になっているのか。

今回はそのあたりについて考えてみたいと思います。

■土間コンクリート

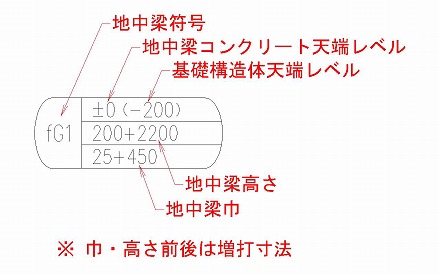

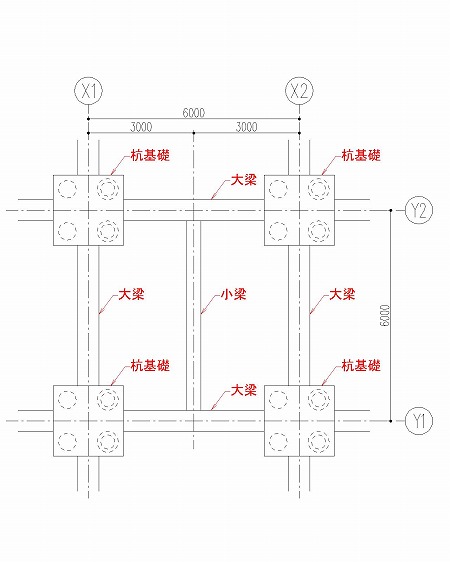

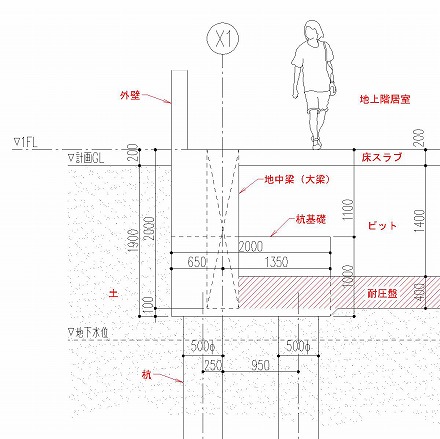

耐圧盤というのは地中梁と繋がった構造体の一部で、建物の荷重を下の地盤に伝える役目を持ってます。

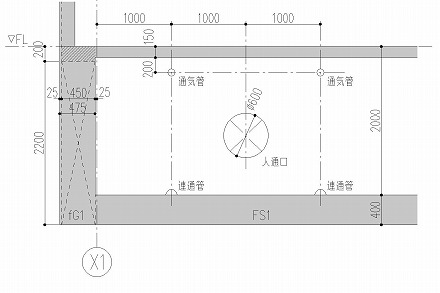

繋がっている為上階のスラブと下の耐圧盤、そしてそれを囲む地中梁によって閉じた空間が出来ます。

その空間に水などを貯めておくことによって、ピット階の一部を様々な水槽として利用することも…

耐圧盤にはそんな特徴があるという話を前回もしました。

でも、建物の用途などを考えていった際に、構造体としてそこまでの性能が必要ない場合はどうすれば良いか。

耐圧盤みたいにしっかりとした構造体ではなく、ただ空間を形成する為にスラブが必要な場合。

そんな時に採用されるのが、今回のテーマである「土間(どま)コンクリート」ということになります。

ピット階として利用したいけれど、水槽ではなく設備配管のスペースとして利用したい。

だから構造体としてのスラブはあまり必要ない、という場合に土間コンクリートは採用されます。

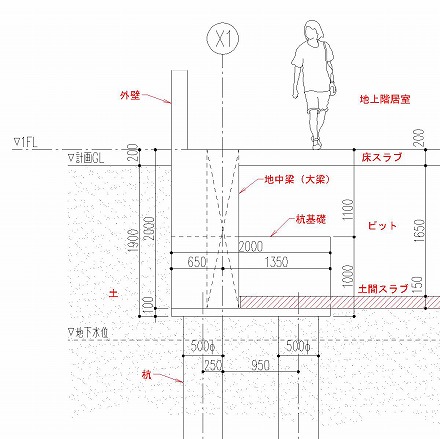

例として断面図を作図してみるとこんな感じ。

前回お話しした時に出てきた断面図とは、耐圧盤の部分が土間コンクリートになっているくらいの違いしかありません。

「別にわざわざ土間コンクリートとかにして複雑にしないで、そのまま全部耐圧盤でもいいんじゃないの?」

中にはそう思われる方もいるかも知れませんね。

特にCADは同じパターンの繰り返しに強いので、実際にそうだったらどんなに楽か…と思うんですけど。

でも、しっかりとした構造体である耐圧盤を造る方が、シンプルな土間コンクリートを造るよりもコストが高い。

耐圧盤よりも土間コンクリートを採用する理由として、これ以上の理由は必要ないと私は思います。

そんな土間コンクリートの特徴は、簡単に書いてしまえばこんな感じです。

・大抵の場合、耐圧盤に比べて厚さが薄い

・構造体として地中梁とは繋がっていない(重要!)

地中梁とは縁を切っている為、地中梁と土間コンクリートとの間には絶縁材が入ったりします。

よって、水槽としたい場所に土間コンクリートを使うことは出来ません。

でも、単純に配管スペースとして使うだけであれば、土間コンクリートでも充分ということになります。

そのあたりの使い分けは構造図に従うのが基本ですが、構造図が常に完璧で時々間違えないということはあり得ません。

建築施工図を作図する際には、そうした知識を持って作図をし、おかしい部分は事前に確認・訂正してまとめていく。

建築施工図の作図者である我々が持っている役割はそこにある、と私は思ってます。

まあそれがいつも出来る訳でもないんですけど…

それでも、常にそういう心がけを持ちながら建築施工図に取りかかりたいものですね。