前回は基礎伏図の作図ステップで、ピット階の床スラブ記号を記入するあたりを説明しました。

ただし、床スラブ記号に記載された数字の意味だけしか説明することが出来ていません。

それだけでは建築施工図として不足なので、今回は床スラブのレベルと地中梁の関係についてもう少し深く考えてみます。

■設計図ベースと設計図通り

前回記入したピット階の床スラブ記号ですが、もちろん元になるのは設計図に記載されている情報です。

意匠図と構造図とで食い違いがあった場合でも、どちらが正かを決めてもらえれば良いだけ。

基本的に設計図がベースになるということに変わりはありません。

もちろん床スラブのレベルも設計図に記載されていますので、それを元にして基礎伏図は進めます。

ただし。

いくら設計図がベースになるからと言って、設計図をそのまま写しただけでなにも検討されていない図面は、建築施工図とは呼べません。

設計図に記載されている情報をベースにして、きちんと問題がないかを検討して作図するのが建築施工図ですから。

設計図をベースにして作図する、というのと、全部設計図通りに作図する、というのでは意味が違います。

そういう意味で考えると、ただ設計図を丸ごと写して少し詳しく描いただけの図面では、やっぱりダメなんですよね。

という訳で…

今回は設計図に記載された情報で問題ないかを確認するポイントとして、地中梁とピット階床スラブの関係について考えてみましょう。

■スラブと地中梁がどう関係してくるか

耐圧盤は基本的に全周地中梁と繋がっていないと成り立たない、というのは前回も少し説明をしました。

土間コンクリートであっても、地中梁と縁を切るという考え方になるだけで、全周に地中梁があるのは同じです。

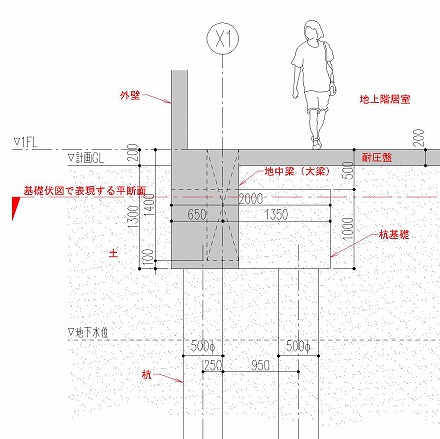

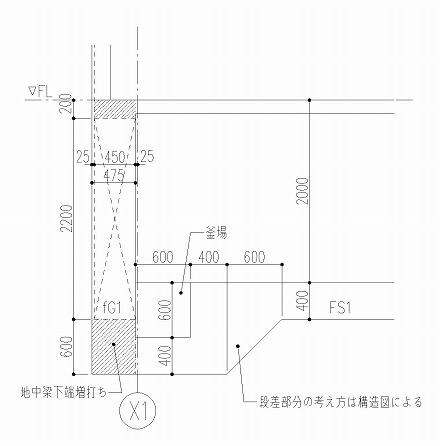

断面とスラブ記号の関係はこんな感じ。

この断面図を見ても分かるとおり、地中梁と床スラブがつながって初めてピット階が成り立つんです。

今回は地中梁の底と床スラブの底レベルが揃っているという、ごく一般的なパターンを例に出しています。

こんなレベル関係だと、地中梁と耐圧盤のコンクリートを打設する前に、土を掘るレベルがシンプルになるので施工がやりやすいんですね。

設計図通りに基礎伏図を作図して、何も考えなくてもこういう関係になっているなら問題ありません。

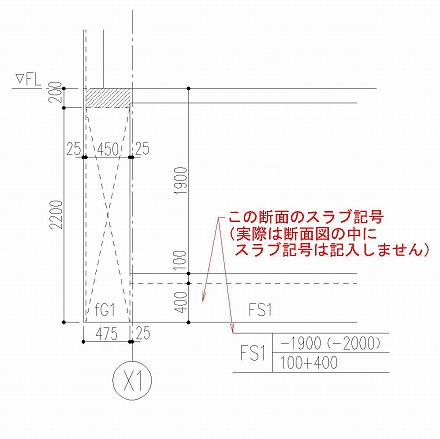

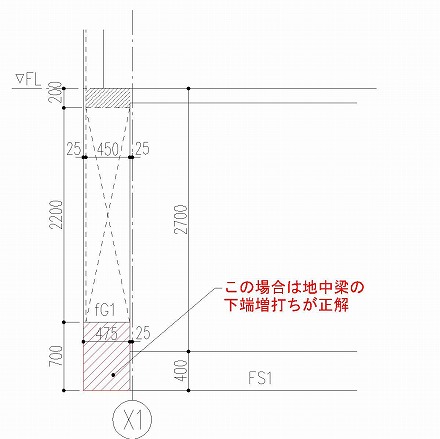

が、ピット階の床レベルが何種類もある場合などでは、床スラブの底が地中梁の底レベルよりも下がっている状態があり得ます。

断面を描くとこんな感じに。

こうしてしっかりと断面図を作図してみると、笑っちゃうくらいダメな事が分かりますよね。

今回の例では、床スラブの底まで地中梁の下端増打ちが必要になる、というのが誰にでも分かります。

でも、断面図を作図しないで地中梁記号と床スラブ記号だけを見ていると、こんな関係になっていることを見逃すことも多い。

設計図の通りに作図しているから大丈夫、とか思っていたりすると、特にスルーしてしまう確率は高くなります。

かといって全部の断面を切るのは大変ですし、そこまでの要望はないのも事実です。

なので、せめて地中梁の底レベルと床スラブの底レベルを、色で区分してチェックすることをお勧めします。

そうすると、何ヶ所かは「あれ?」となる部分が出てくるかも知れません。

仮にそうした部分が出てこなくても、レベル関係をきちんと確認したという事実とセットで基礎伏図が完成します。

これって結構重要なことなので、頭の隅にでも入れておいて頂ければと思います。