前回は建築施工図の「杭伏図」を作図するにあたり、杭の位置をどのような流れで決めていくかについて書いてみました。

ありきたりな話をしてしまいますが、建築施工図では大抵の寸法に意味がある、と言われています。

簡単に感じる杭の位置ひとつとってみても、その位置にはきちんとした根拠があるんですね。

まあ実際にその図面を見ながら杭を打ち込んだとしても、施工をする際の誤差が結構ありますが…

それでも図面は±0の世界で作図が基本です。

施工誤差については色々と語ることが多そうなので、別の機会に改めてしてみたいと思ってます。

ちょっと話がそれてしまいましたが、今回は杭をどこまで打ち込むのかの話でしたね。

■固い地盤まで…

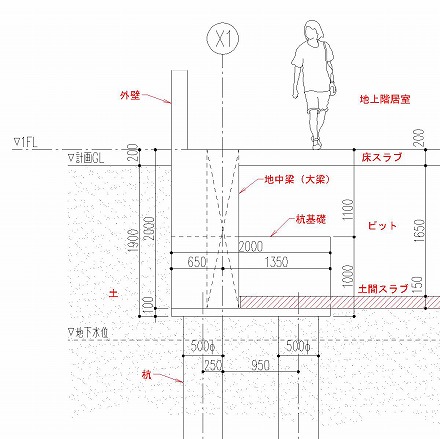

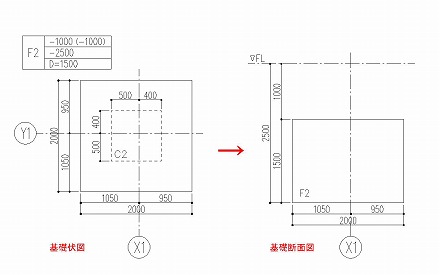

杭の平面的な位置を柱位置から決めた訳ですが、その次のステップとして、それをどこまで打ち込んでいけば良いのか。

これは以前話をしたように、「柔らかい地盤ではなく、固い地盤に力を伝える」訳ですから、当然固い地盤までと言うことになります。

漠然とした表現が許されるのであればそういう話になりますけど、実際にはその表現では全然足りません。

じゃあ何を基準に固い地盤って言うの?

誰もが納得出来る基準を用意しておかないと、そんな質問をされたときに誰も答えることが出来ないですよね。

という訳で、杭をどこまで打ち込めば良いのかの基準として、以下のような指数が用意されています。

N値「えぬち」と呼びます。

N値とは何?と思った方は、検索したり上記リンクをクリックしたりして調べてみてください。

今回の記事では詳しく説明しませんので…

結論としては、N値が構造設計者の想定する数値以上になった地盤+αまで杭を打ち込むということです。

一般的にはN値50以上とか、それくらいのレベルで、そうした固い地盤を「支持層」と呼びます。

+αの数値は1000mm前後ですが、それも構造図に必ず記載されていますので、しっかりと掴んでおきましょう。

■支持層想定の為に

杭をどこまで打ち込めば良いのか、という問題はこれで解決しそうな感じですが、もう一つ問題があります。

それは、実際に掘ってみないと支持層のレベルが分からない、という結構深刻な問題です。

杭の構造によっては巨大な鋼管杭だったり既製コンクリートの杭だったりする為、工場などで作って現場まで運んでくる必要があります。

でも「支持層は実際に掘ってみないと分かりません」では、あらかじめ工場で造ることなんて絶対に出来ません。

それでは困るというか現場が成り立たない為、ひとまず「支持層を想定」して図面はスタートすることになります。

N値50以上の支持層がGLからどのくらい下がったレベルにあり、そのレベルに1m以上貫入させること、みたいな表現をする訳です。

ただし。

単純に想定と言っても、そこは遊びじゃなくて仕事、適当な想定なんて絶対に出来ません。

だから支持層を想定する為、事前に敷地内を何カ所か試しに掘った上で支持層を想定しています。

敷地の中を等間隔に掘って、支持層が出てくるレベルを各所で調べてみると、掘ってない部分の傾向も何となく分かります。

それをやった上で支持層を想定するんです。

そして杭伏図には、そうして想定された支持層まで杭を打ち込みますよ、という内容を記載します。

もちろん想定はあくまでも想定で、想定外の事が起こる可能性は絶対にゼロではありません。

でも、全体的に試掘することによって、想定支持層の信憑性は一気に高まることに間違いはないですよね。

こうした事前の試掘結果は、大抵の場合構造図の序盤に記載されています。

どのポイントを試掘したのか、その際の支持層はどんなレベルだったか、支持層の土質はどうだったか。

などなど、そうした情報が記載された図面を「ボーリング柱状図(ちゅうじょうず)」と呼びます。

杭伏図に表現する「杭を打ち込むレベル」は、この柱状図が元になって決められているんです。

そんな訳で、今後杭伏図の作図をする際には、そんな支持層レベルを意識していきましょう。

杭伏図が果たす役割はそこにある訳ですから。