建築施工図の話とは全然関係ありませんが、ちょこっとだけサイトの見た目を変えてみました。

素人丸出しのサイトデザインだったから、もう少し頑張って…とか思ってチャレンジしたのですが。

やり始めてすぐに、自分の能力とセンスでは出来ないこともある、ということを痛感することになりました。

でも、もう戻れないところまでスタイルシートを書き換えていて、バックアップも取ってないという始末。

…という感じで、割と残念な結果に終わりました。

特に色の選び方。これは本当に難しいですね。

多分一つ一つはそれほど変な色を選んでないんですけど、それを総合的に見ると何かが違う。

これがプロと素人の差なんでしょうね。

■床点検口の位置を決めるポイント

さて、少し話が別のところに飛んでしまいましたが、ここで話題を人通口と床点検口に戻しましょう。

と言っても、人通口については大体説明を終えましたので、今回は床点検口について話します。

床点検口からピット階に入り、そこから常識的な回数だけ人通口を潜ると目的の場所に着く。

そしてメンテナンス開始。

常識的な回数というのが3回なのか4回なのかは、正直なところここで断言することは出来ません。

が、少なくとも10回では多すぎるかな…個人的には3回くらいじゃないかと思ってます。

そういう訳で、ピットの直上階には、ピットの広さに比例して床点検口が取り付けられることになります。

ただ、床点検口の位置を決めるのには、幾つかの制約があって意外に難しいんです。

大抵の場合、設計図は大まかな位置しか示していない為、具体的な位置を決めるのは建築施工図の段階から。

ここでは床点検口の位置を決める幾つかのお約束について、軽く説明をしながら上げていこうと思います。

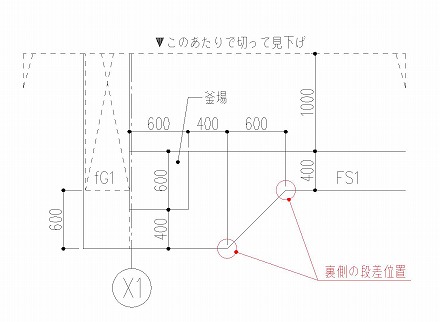

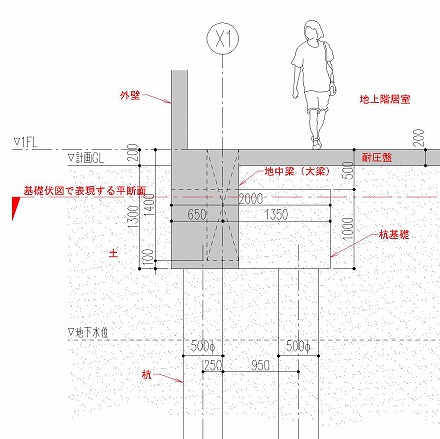

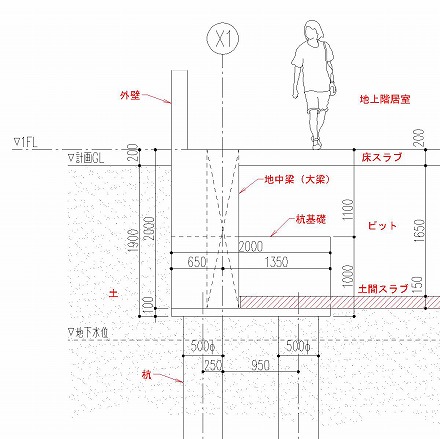

■基本は地中梁の近くに設置

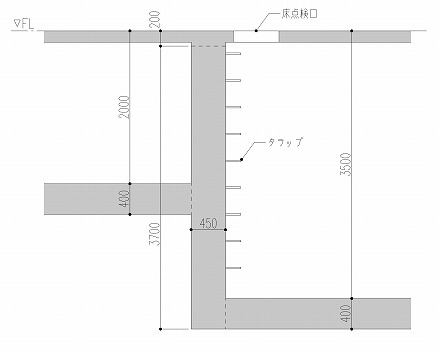

まずは基本ルールとして、地中梁の近くに床点検口を設置するというのがあります。

これはなぜかというと、ピット階に降りる為にはタラップが必要で、タラップは通常地中梁に取り付けることになるから。

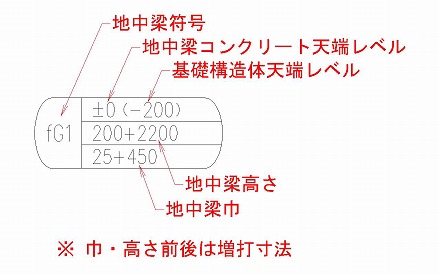

これは言葉で説明するよりも、図で示した方が早いかな。

タラップは地中梁のの型枠にセットしておき、コンクリートを打設するとそのまま固定される方法が良く用いられます。

揃わない事があるので、後から固定する場合もありますが、コストを考えると事前に入れておく方が良いようです。

もちろん最上部と最下部を固定して、ハシゴ状にすれば場所はどこでも構わないという事になります。

でも、高さによっては安定しなくて危ないし、通常のタラップよりもコストがかかるし、中央だと配管の邪魔になるし。

あまりメリットが多くないので、これは本当に最後の手段として仕方なく、という感じ。

やはり基本は地中梁の近くに床点検口を設置するのが正解ですね。