前回は連通管と通気管の概要について書いてみました。

あまり躯体図とは関係ありませんが、「連通管」「通気菅」と文字入力をする際、どうも「菅」が「間」になってしまいます。

いつも記事をアップしてから一度読み返すのですが、今回は半分くらいの確率で「連通間」になってました。

ATOKの文字変換がだめなのか、私が単に間抜けなのか。

ATOKはそこそこ頭が良いはずなので、普通に考えると原因は私なのか…という結論になりそうです。

躯体図を作図する時も、もしかしたらそんな表現があったかも。

今まで現場からそうした苦情が来たことはないので、きっと「連通管」だと伝わってると思いたい…。

あまり現場には影響がない要素で良かったですけども。

ちなみに、気をつけていても間違えるのが「消火器」と「消化器」。

建築施工図で使うのは「消火器」だと分かっていても、時々「消化器BOX」とか書いちゃってます。

こちらも躯体図の作図には全く関係ない話ですね…

こんな話はこの辺にしておき、今回は連通管と通気管の設置位置について考えてみましょう。

■連通管と通気管の設置位置

連通管と通気管の設置位置については前回も軽く触れてきましたが、ここでは図面と合わせて説明をしたいと思います。

多分その方が分かりやすいですから。

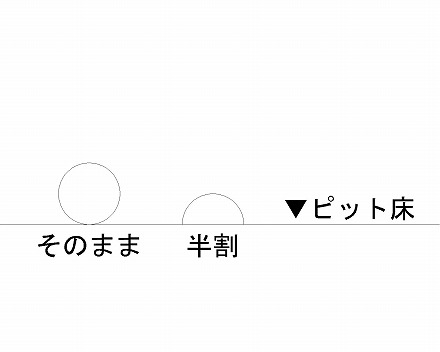

連通管は水を流す役割を持っている為、設置位置は基本的に床にベッタリと張り付いた位置に取り付けます。

塩ビ管をわざわざ半分に割っているのは、床に接する部分が一番広い状態になった方が良いからです。

正面から見た図にするとこんな感じで、どちらが水をよく流すのかは書くまでもありませんよね。

また、連通管を設置する数ですが、1スパンに2ヶ所設置するのが基本的なパターンになります。

片方の連通管が詰まっても、もう片方の連通管から水を流せるように、という考えで2ヶ所入れることが多いですね。

何年か経ったピットの状況を私はあまり知らないので、本当に詰まるのかどうかを体感したことはありませんが…

塩ビ管のサイズは150φとか200φとかを使うことが多いですが、現場としては出来るだけ小さくしたいのが本音です。

小さいとは言っても、構造体である地中梁に穴をあける訳ですから、穴の周囲には鉄筋による補強が必要になるんです。

ただし、一定のサイズ以下の穴は補強が必要ないので、可能であれば補強が必要ないサイズを選びたい。

コストとか手間とかを考える現場としては、同じ性能を満たしつつコストと手間を少なく、という考え方をします。

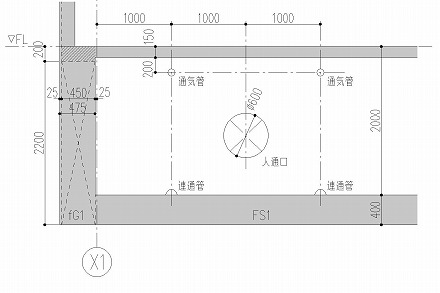

次に通気管ですが、これはピットの上の方、もう少し具体的に書くと上階スラブから200mm下がったあたり。

特に問題がない場合は、連通管と同じ平面位置に入れることが多いです。図面の表現もその方が楽ですし。

同じ位置で、上階スラブ寄りに通気管を設置し、ピット床面に連通管を設置、という感じですね。

具体的にはこんな感じです。

これは地中梁を横から見た図ですから、基礎伏図では平面的な表現をする必要があります。

が、まずは設置位置について、分かりやすい形で見て覚えて頂ければと思って立面表現をしてみました。