前回は杭をどのレベルまで打ち込むのか、その基本的な考え方について説明をしました。

固い地盤まで打ち込むという、その固い地盤の根拠となるN値とか色々と。

そうして想定された支持層まで杭を打ち込む訳ですが、今度はその杭の頭をどのレベルにすれば良いのか、という話が出てきます。

杭の下が決まっても上が決まらないと杭の長さは出ませんから、ごく当たり前の話ではありますが…

今回はそんな杭の頭レベルをどのように決めるか、という点について色々と書いてみたいと思います。

■杭天端レベル

まずは表現的な話ですが、「杭の頭レベル」では長いしどうもしっくりこないので、「杭天端レベル」と書くことにします。

読み方は「くいてんば」で、意味としては杭の一番高い位置のレベルを指します。

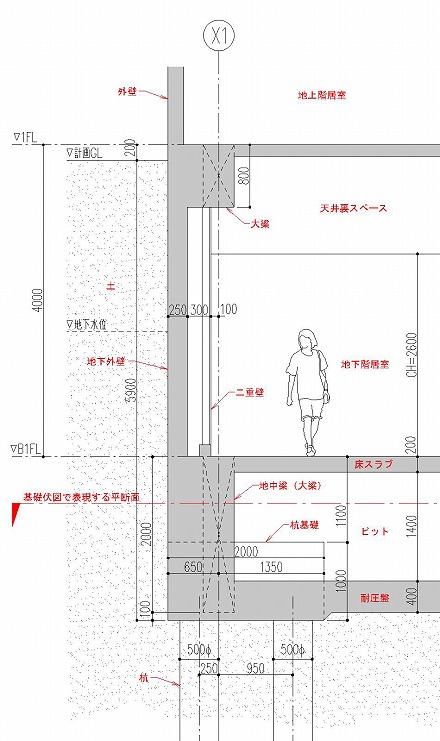

その杭天端を決めるには、やはり杭とつながってくる基礎のレベルを知っておく必要があります。

基礎の底レベルと杭の天端レベルとは、基本的に決まったルールの関係になっています。

このルールは設計図によって微妙に異なるので、そこは設計図をしっかりと見ておく必要があります。

が、違いと言っても本当に少しの違いしかないはず。

基礎の底レベルから100~150mm上がったところが、杭の天端レベルになる。

このパターンが一番多いはずです。

では、その基礎底レベルはどのように決まるかというと、地中梁のレベルによって決まります。

平面位置を決める時もそうでしたが、建築施工図はこのように色々なものが絡んで位置やレベルが決まるんですね。

もちろん構造によっては地中梁のない場合もあったり、本当に様々なパターンがあってひとくくりには出来ないのですが…

またそこが奥深いところでもあります。

今回はごく一般的だと思われる、RC造で杭+基礎+地中梁のパターンで説明をしていきます。

まず基本的なルールとして、地中梁の底よりも基礎の底が低いのはNGというものがあります。

地中梁は受けた力を基礎に伝達する役割を持っているので、少なくとも地中梁よりも基礎は下なんですね、

該当する基礎に取り合ってくる最も低い地中梁よりも、100程度低いレベルが基礎下レベル。

そんな考え方で基礎の底レベルを決めることが出来ます。

もちろん地中梁というのは床には出てきませんから、決めた地中梁の天端レベルが床レベルよりも上がってはダメです。

そのあたりは当然のように考慮して地中梁を決める訳ですが、まあ時々間違えがあるので絶対に確認は必要です。

と言うわけで、簡単に杭天端レベルを決めるプロセスをまとめると…

1.床レベルから地中梁が飛び出さない位置で梁レベルを決める

2.その梁レベルよりも100程度低いレベルが基礎底レベル

3.基礎底レベルよりも100~150程度上げたレベルが杭天端

という感じになります。

もちろん基礎のレベルはそんな事を考えなくても、さっと構造図を見れば記載してあることが多いです。

でも、その構造図が絶対に正しいという保証なんてどこにもない。

構造図を鵜呑みにしないで、「こうした理由があってこう決めた」というものを常に用意しておく。

建築施工図を作図するのなら常にそうした精神状態でいたい。

私は昔からそんな考え方でいます。