前回は基礎伏図を作図するにあたり、建物外周の地中梁を増打ちをする場合について説明をしました。

鉄筋の納まりとか色々と面倒な要素が絡んでくるのに、全く図解もなしに説明を終えてる…

ちゃんと伝わっているか一抹の不安を抱きつつも、やはり鉄筋の納まりについて触れると長くなるので先に進みます。

かなり後になって「こういう事を言いたかったのか」と思われるかもしれませんが…

まあいつの日か説明出来る日が来るでしょう。

■施工出来ないスペースの増打ち

地中梁の平面方向で増打ちが必要な理由として、前回は鉄筋の納まりを挙げてみました。

今回はその続きとして、それ以外の理由も考えてみましょう。

という訳で、まずは「狭いスペースを埋めてしまう為の増打ち」について説明を…と、まあ読んだままだけど。

基礎伏図のサンプルで作図しているような図面の場合、それほど複雑ではない為、狭いスペースはなかなか発生しません。

でも、サンプルのような簡単で分かりやすい図面ばかりという訳ではない、というのが現実です。

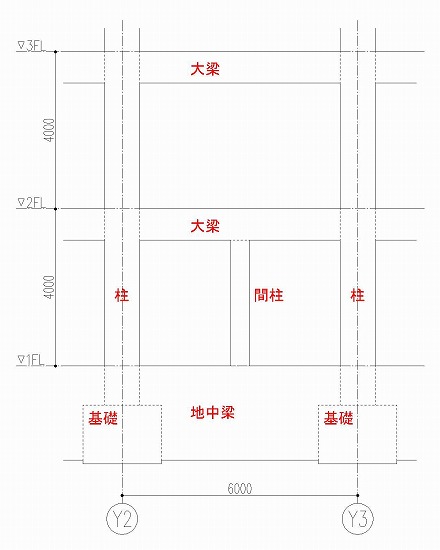

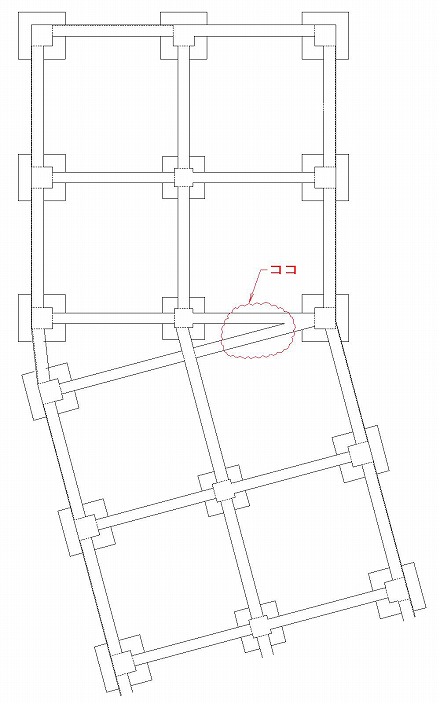

建物の全てが四角形という訳ではないですから、例えば建物がいくつかの四角形で構成されていたりすると、すぐに狭いスペースが発生します。

例えばこんな感じに。

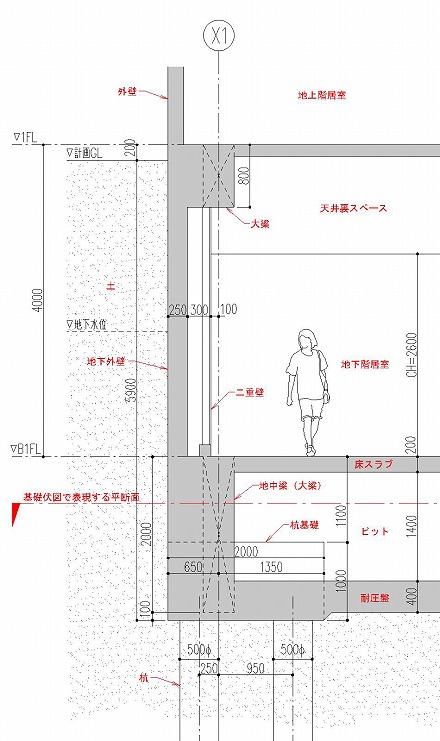

地中梁はコンクリートで造りますから、コンクリートを流し込む為の型枠をまずは造る必要があります。

建築施工図は完成した後の状態しか表現をしませんが、作図者はそこに至るまでの過程も考えます。

そうすると、上図のように地中梁同士が鋭角でぶつかる納まりが難しいことが分かります。

何が問題なのかというと、建築施工図とは違って型枠にはそこそこの厚さがあるということ。

型枠には12mm程度のベニヤを使いますが、ベニヤだけではコンクリートを流し込んだ際の圧力ですぐバラバラになってしまいます。

だからその外側にガッチリとパイプなどで補強をして、なおかつ反対側の型枠とつなぐようにする訳で…

説明が難しいので写真いってみましょう。

中央の茶色い物体が型枠のベニヤで、鉄筋が見えている側、向かって左側にコンクリートを流し込みます。

型枠の右側にパイプが縦横に流れているのが見えますか?

これが補強用のパイプで、ベニヤの右側にある白っぽい物体から出ている鉄の棒を使い、反対側の型枠とつないでいるんです。

余談ですが、仕上げとしてコンクリートを見せる場合、割と細かい間隔で丸い穴が見えると思います。

この穴は、コンクリートを流し込んで固めた後、先ほどの白い物体を取り外して穴を綺麗に埋めた跡なんです。

型枠を造ってコンクリートを流し込むという施工的な問題で、この丸い穴はどうしてもなくせません。

そうすると「じゃあどう見せるか」という話になってきて…と、少し話が脱線してますね。

かなり長くなってしまったので、続きは次回ということで。