ピット階の人通口についての話と、その直上階に設置する床点検口についての話がようやく終わりました。

正直なところ、最初に書こうと思っていた文章の長さに比べて、だいぶ長い説明になってしまいました。

書いている自分でも、どこまで説明したかを途中で忘れそうでしたが、読んでいる方にとってあまり読み易くはなかった気がします。

書籍などの場合、全ての原稿を書いてから全体を見直すことが出来ますが、毎日少しずつ更新していく場合はこのあたりが難しいですね。

一応目次を作って、それに沿って書いているのですが…

と、説明が分かりにくいことへの言い訳を少ししておき、これから次の項目に入っていきます。

と言ってもまだピット関連の話が続き、今回は人通口とセットで考えられることが多い「連通管」と「通気菅」についてです。

■連通管とは

読み方は「れんつうかん」で、「通水菅(つうすいかん)」と呼ぶ人もいて、意味は同じです。

私は「連通管という呼び方しか認めない」とかのこだわりはありませんので、その場その場で呼びたいように呼んでます。

それで伝わるから、多分問題はないはず…で、まずは「連通菅って何?」という部分から。

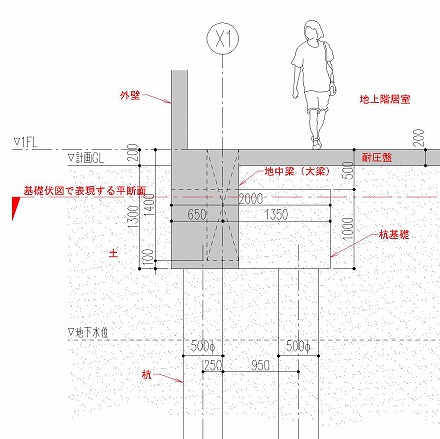

連通管というのは、ピットの内に入った水を、地中梁をまたいで流してあげる役目を持った穴を意味します。

穴と言っても、地中梁のコンクリートを打設する際に、半分に割った塩ビ間を仕込んでおくだけのものです。

なぜ半分に割るのかというと、水を流すという目的があるので、出来るだけ床に接する部分を大きくする為です。

塩ビ管はこんな感じのパイプです、誰でも、きっとどこかで目にしたことがあると思いますよ。

あまり格好良くないですけど、ピット階はデザインに凝るような場所ではないので、性能さえ満たせばそれで充分なんです。

では、なぜ地中梁をまたいで水を流す必要があるのか。

その理由は、釜場はそれぞのピットごとに作られている訳ではない、という部分にあります。

以前「釜場を決める要素とは」でも説明しましたが、ピット内に入った水は釜場に集められてポンプで汲み上げられます。

でも、ピット階の各スパンに釜場がある訳ではなくて、ある程度の範囲にひとつ、というような感じで配置されます。

そういう訳で、地中梁をまたいで水を流さないと、周囲の水が釜場に集まらない、ということになる訳ですね。

連通管を設置するのはそういう理由があるんです。

■通気管とは

一方の通気管ですが、これはもう読んだままの意味ですね。

連通管がピット内の水を通す為の穴なら、通気間はピット内の空気を通す穴、ということになります。

こちらも塩ビ管を使い、床に接する必要がないので、円形の製品をそのまま使うことになります。

ピットは基本的にコンクリートで囲まれた、密閉された空間になりますから、空気が通るようにしておく必要があるんですね、

個人的には、人通口のような大きな穴が開いていれば、わざわざ通気管は必要ないのでは、とか思ってしまうのですが…

まあ小さな穴ですから、あまり気にしなくても良いかと思って、いつもそのまま躯体図に入れています。

連通管と通気管の概要はこのくらいにしておき、次回はそれぞれの配置方法に進んでいきましょう。