前回は地中梁の横方向の増打ちについて説明をするつもりが、地中梁の寄りだけで話が終わってしまいました。

なかなか思ったように説明が進んでいかないものです。

かなり引っ張り気味になってしまいましたが、今回こそは地中梁の増打ちについて説明をしたいと思います。

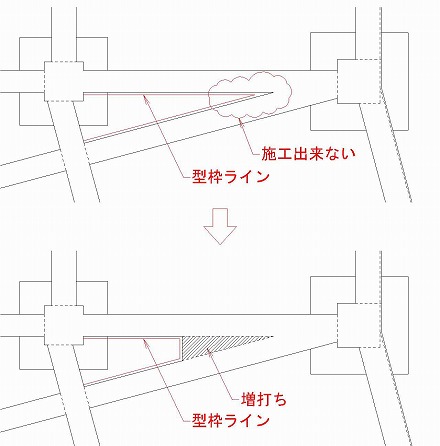

■なぜ増打ちが必要なのか

以前高さ方向の増打ちについて説明をした際に、「なぜ増打ちが必要なのか」を考えてみました。

なので今回も同じように、平面方向で増打ちが必要な理由とは何か?を考えてみると…

・外壁に合わせる為の増打ち

・施工出来ないくらい狭いスペースを埋める為

・上の階に柱がある為

などが考えられます。

他にもいくつかあるかも知れませんが、何らかの理由があって増打ちをしていることは間違いありません。

コンクリートを増打ちするということは、必要数よりも余分にコンクリートを型枠に流し込むことを意味します。

当然コンクリートは無料ではありませんから、増打ちをすればする程余計にお金がかかる訳です。

だから、何の意味もなくコンクリートの増打ちをすることは、コストを考えるとあり得ない話なんです。

コンクリートの数量が増えても施工の手間が大幅に減るとか、増打ちをしないと構造として成り立たないとか。

そういう理由があって初めて建築施工図上で検討され、コンクリートの増打ちが発生する。

その流れをしっかりと覚えておきましょう。

と言うことで、地中梁の平面方向で増打ちが必要な理由を、これから一つずつ説明していきます。

■外壁に合わせる為の増打ち

前回は「地上階の外壁まで地中梁を寄せないと納まらない」という話を、外壁の断面も交えて説明をしました。

それでも「外壁に合わせる為の増打ち」が必要になるのはおかしいと思うかも知れません。

そう感じた方、結構鋭いです。

私の場合、建築施工図を作図し始めた頃は全然そんなことに気がつきもしませんでしたから。

ではなぜ、地中梁を寄せてもなお増打ちが必要になるのか。

それを理解する為には、建築施工図を作図する為の知識が1つ必要になってきます。

それが鉄筋の納まりについての知識。

これはそう簡単に説明が終わるような内容ではないので、ここで脱線して説明していくかどうか悩みます…

が、やはり別の場所で詳しく説明をした方がいいかなと思うので、ここでは簡単な説明だけにしておきます。

まず問題になってくるのが地中梁と柱の関係です。

外壁というのは柱であっても壁であっても、一般的には同じ面で揃っていることが多いです。

もちろん意匠的な意図があってそうしてない場合もありますが、割合で考えれば「外壁面=柱面」が多いはず。

前回説明したように、外壁まわりだけは地中梁を外壁に合わせて寄せるということになると…

「外壁面=地中梁面」ということにもなります。

つまり「外壁面=柱面=地中梁面」という関係になる訳ですね。

基礎伏図だけで考えると、上階の外壁位置にあわせて地中梁と柱の位置が決まる、ということ。

単純に考えるとそうなりますよね?

でも話はそう簡単にはいきません。

それはコンクリートの面だけを考えただけであって、構造体のことについては考えられていないから。

構造体の位置、つまりは鉄筋がどこにくるのかを考えていくと、柱と地中梁の構造体位置を揃えるのは無理があることに気づきます。

詳しくは後で詳しく説明しますが、構造体の面を揃えると、柱の主筋と地中梁の主筋が思いっきり干渉するんです。

コンクリートの面は揃えるけど、構造体の面は揃えない、というのが建築施工図としては正解。

そうすると、構造体をずらした分だけ地中梁の平面方向を増打ちをする、という考えにたどり着く訳です。

鉄筋の絵も出さないで「鉄筋の納まりを考えると…」とか書いても、あんまり説得力はありませんね。

そのあたりの詳しい話は別にするとして、ここでは柱の構造体と地中梁の構造体をずらした分、地中梁を余分に増打ちすることになるということを覚えておきましょう。