地中梁の増打ちについての話がかなり長くなってきました。

説明をしはじめると「あ、これにも触れないと…」とかなってきて、あらかじめ決めた大まかな流れの通りに進みませんね。

でも今回説明している「増打ち」は、構造図をベースにして躯体図を作図する中で、検討が必要な重要な要素。

そう簡単に説明が終わるはずがない…んじゃないかと思います。

ということにしておいて、今回も地中梁の増打ちについて引き続き説明をしていきましょう。

■上階の間柱との関係

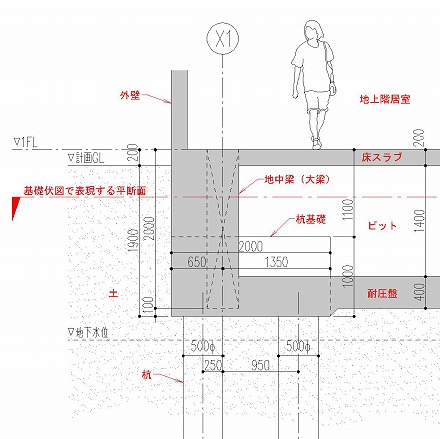

地中梁があるのは大抵の場合ピット階ですから、その上の階は地下1階とか1階とかになるはずです。

とにかく居室があるフロアの最下階です。

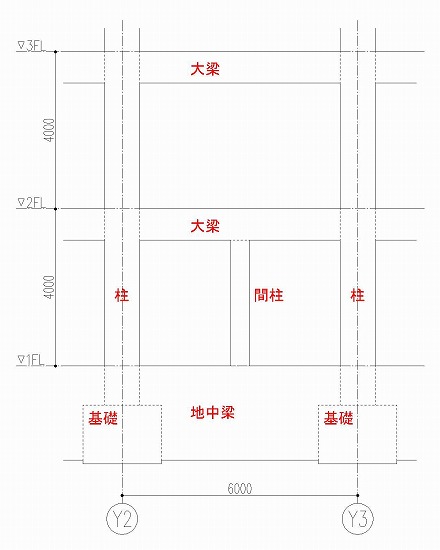

最下階ということは、上の階がある訳ですから当然柱があって、その柱が地中梁とどういう関係にあるかが問題になってきます。

とは言っても、通常の柱じゃなくて間柱ですが…

通常の構造体である柱は通り芯と通り芯の交点付近にあって、建物の荷重を基礎に伝える役割を持っています。

だから地中梁の上に構造体の柱が乗ることはあり得ません。

間柱というのは構造体としての柱ではなく、建物に取り付けられる様々なものを固定する為に必要な柱のことを指します。

もう少し具体的に言うと、外壁を固定する為に必要だったり、エレベータや鉄骨階段を支える為に必要だったり。

外壁の為に必要となる間柱というのは、外壁材によって必要かどうかが大きく異なります。

例えばRC造では、外壁はコンクリートの壁にタイルを貼ったり金属パネルを取り付けたり、又はそのまま化粧で見せたりが多いです。

その場合、外壁を取り付ける為の間柱というのは必要ない、ということになります。

既にしっかりとしたコンクリートの壁がある訳ですから。

S造の場合は外壁をコンクリートで造らないので、骨組みとしては鉄骨の柱とコンクリートの床だけというパターンがほとんどです。

その場合は外装材を取り付ける為の間柱が必要になってきます。

間柱がどの程度のピッチで必要になるかなど、細かい部分は外装材によって違いますが…

それでも、S造の場合は外周に間柱が必要になる、という感じで覚えておいて間違いはありません。

また、建物の階数が5階建て以上の建物はエレベータが必要になってきて、エレベータには確実に柱が必要になります。

大型の商業施設などでエレベータがガラス張りになっていることがありますが、中をみると鉄骨の柱がたくさん見えるはずです。

あれは最下階の床から最上階の床下まで通っているんです。

同じように、建物の下から上まで通っている階段も、支える為に柱が必要なもののひとつです。

ちなみに、ここで言う階段というのは「鉄骨で造られた階段」のことを指してます。

建物の構造がS造の場合はほぼ100%で鉄骨階段が使われます。

RC造の場合でも、工場で造ってきて取り付けるだけの鉄骨階段が圧倒的に多いです。

コンクリートで造る階段の場合は柱が必要ないんですけど、段々をコンクリートで造るのは結構手間なんですよね。

一般的に階段というのは、1階から2階に上がる為にぐるっと一周することが多いです。

狭いスペースを有効に使おうとすると、ある程度昇ってから同じ距離だけ折り返して昇るのが効率的なんですよね。

そうすると、例えば1階と2階の間で「中間踊り場」と呼ばれる折り返しの為のスペースが必要になってきます。

その「中間踊り場」には構造体としての床がない訳ですから、その部分も鉄骨階段として造る必要があります。

が、もちろん宙に浮いている床を造る訳にはいかず、中間踊り場を支える為に柱が必要になる、ということです。

間柱が必要になる場合についていくつかのパターンを紹介しましたが、なんとなくイメージは掴めたでしょうか。

そんな間柱と地中梁との関係で、どんなことを考えるべきなのかは、次回に詳しく説明をしたいと思います。