前回はピット階へのメンテナンスルートとして、床点検口と人通口の関係がどんな感じになっているか、簡単に説明をしました。

人通口と床点検口の関係でちょっと極端な例を出し、実際にどうなるかも想像してみましたが、いかがでしょうか。

床点検口が1ヶ所しかない場合にどうなるか、そして各ピットごとで大量にある場合にどうなるか。

どちら側に極端でもメンテナンスは不便になる、ということがなんとなくイメージ出来たのではないかと思います。

実際に人通口を潜ったことがない人にでも、それがイメージ出来れば良いのですが…

今回はピット階のメンテナンスのまとめ、ということで、床点検口の数と位置についての注意点をいくつか挙げておきます。

■バランスの良い配置で

前回例に出した床点検口と人通口の極端な例で、床点検口が多すぎても少なすぎても不便である事が分かりました。

ということは、「床点検口も人通口も、お互いのバランスが大事」という結論に至るしかありません。

ピット階に入る為の床点検口が少なすぎても困るし、多すぎても困ることになるので、バランスを取るんですね。

もう少し具体的に言うと、床点検口から入って人通口を3ヶ所潜ればどのピットにも行けるくらいでしょうか。

3ヶ所が必ずしも正解という訳でもないですけど、人が潜ることを考えて、常識的な計画をしておきましょう。

あとは、ピットの種類によって入り口になる床点検口を変えるとか。

ピットの床レベルが違う場合は、そのレベルによって入るべき床点検口を変えておくとか。

目的の場所まで出来るだけ分かりやすく、そして安全にたどり着けるような配慮が欲しいですね。

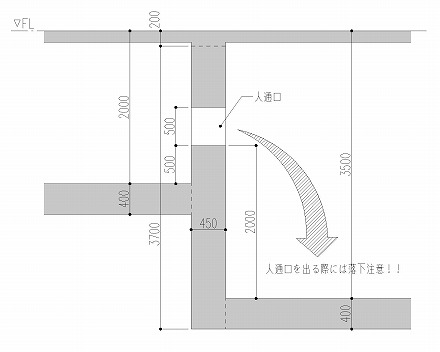

特にピット階の床に高低差がある場合は、高いピットから這い出したら2m位下に床がある、などがありがち。

こんな具合に。

平面的な話だけではなく、高さ的な制約も考えながら人通口の位置を決めたいところです。

■タイミングが何より大事

人通口と床点検口について、そうした気遣いをしたメンテナンス計画が重要なことは間違いありません。

が、それよりもっと重要になってくるのが人通口位置を検討するタイミングです。

タイミングというのは、実際に基礎工事をする前にメンテナンスルートを検討しておく、という意味です。

メンテナンスルートの完成度も確かに重要ですが、施工前に検討しておくことが何よりも大事なんです。

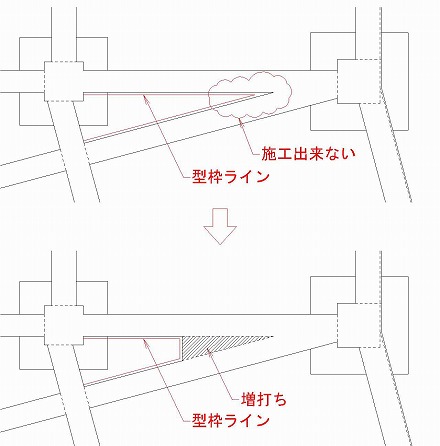

いくら完璧なメンテナンス計画を考えたとしても、既に地中梁のコンクリートを打設していたら意味がないですからね。

これは、メンテナンス計画だけでなく、工事期間中のどんな事にも言えることですが…

施工する際にやっておくべきことがある場合には、施工前のタイミングでしっかり検討しておかないと意味がない。

ということを良く覚えておきましょう。

また、今回のような設備に関連するような内容は、建築施工図だけでいくら頑張っても結論が出ません。

自分だけで頑張ればすぐに決まるような話ではないので、余計に前もって計画をすることが大事になってきます。