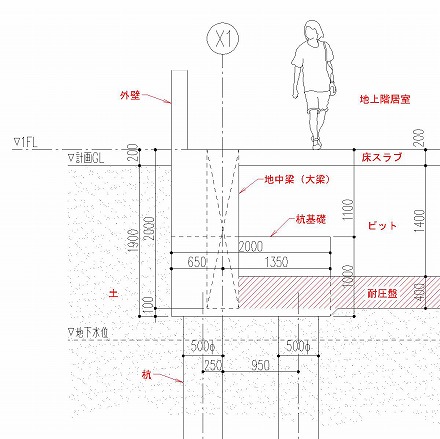

このカテゴリーでは、建築施工図の中で特に「躯体図」について色々と細かく説明をしていきます。

建物を構成する骨組みである鉄骨やコンクリート。

それらの情報を盛り込んだ躯体図は、コンクリート工事を行う時になくてはならない図面です。

これらがしっかりと造られていないと、地震や風などの力に負けずに何十年もの間建物は存在することが出来ません。

建物の命とも言える骨組みをしっかりと作る為には、この「躯体図」が非常に重要なものになってきます。

今回はそんな躯体図について、少しだけ語ってみたいと思います。

■普段は意識しない骨組み

普段我々は様々な建物を利用している訳ですが、その建物が構造的に問題ないかなどと普段は絶対に考えませんよね。

私が知る限りでは、いちいち建物の構造を気にしながら生きている人はいません。

もしいたとしたら、相当メンドクサイ人ですよね。

私は建築系の仕事でご飯を食べているプロですが、それでもやっぱり普段はそんなこと考えません。

なぜなら、建物が建つ際にそうした基準を満たしていることが、ごくごく当たり前だと思ってるからです。

多分皆さんもそうだと思いますが、いかがでしょうか。

我々が普段歩くときに骨の存在を意識しないように、建物の骨組みは通常あまり意識しないものですよね。

まあこれは当たり前の話かも知れませんし、逆にそうじゃなければならないとも思います。

でも。

そんな「当たり前」の為に、建物を建てる際には非常に多くの労力が注ぎ込まれているんです。

そんな努力があってこその「当たり前」ということですね。

具体的にはどんな感じなのかというと…

設計図段階では、構造計算によってそれが検討されます。

建物が地震や台風などで倒壊しない強さを持っているか、という部分を計算する訳です。

次に施工図段階では、設計図の要望する内容が実際に施工できるのか、そしておかしなところがないかを検討していきます。

実際の施工段階では、図面通りに現場が施工されているか、設計や施工者がしっかりとチェックします。

と、その建物に関わる様々なスタッフが、色々な角度から確認をしてはじめてその「当たり前」が出来上がる訳です。

建築施工図の中にあって「躯体図」というのは、間違いなくそうした確認の一端を担っています。

何年か前ですが、大きな地震が来た時に耐えられないマンションというのがニュースを賑わせたかと思います。

そうなってしまうと、せっかく建てた建築物に人が住めないという非常に残念な結果となってしまいます。

ニュースになった件の時は、設計段階での構造計算に問題があった訳ですが…

この場合、基本的には設計図の通りに作図をする建築施工図ですから、どうすることも出来ないかも知れません。

でも、建築施工図に問題があってそうした事態になる可能性もあるわけですから、躯体図というのは本当に重要な要素と言えるでしょう。

そんな躯体図を作図するにあたり、作図者に求められる知識やスキルは多岐にわたります。

と言うわけで…

この項目では、それら躯体図に必要な知識とかについて、色々と説明していければいいなと思ってます。

出来ればプロとして詳しくて分かりやすい説明を。