さて、前回はようやく地中梁の平面形状を記入するところまで話を進めることが出来ました。

実際に作図者である我々がやることは、マウスを使ってCADの画面上から地中梁を記入することです。

少しでもCADを使った事がある人であれば、何でもない簡単な操作で作図をすることが出来ます。

が、それは単なる表面上の作業でしかないんです。

そうした作業よりも、前回説明した「設計図をきちんと読みとって施工図に反映させること」の方がはるかに重要。

CADの操作よりも、そのことを覚えておいて欲しいです。

■地中梁記号の記入

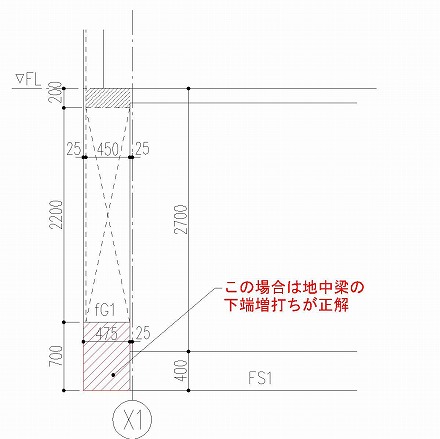

今回説明するのは、地中梁の高さなど、平面を見ただけでは分からない情報を記入すること。

基礎を記入した時も同じような手順を踏んだので、少しは慣れたかなと思いますが、いかがでしょうか。

基礎と同じで、地中梁も平面位置だけでは情報不足なので、高さなど以下のような情報を分かりやすく表現する必要があります。

・地中梁符号

・地中梁のコンクリート天端レベル

・地中梁の構造体天端レベル

・地中梁の巾情報

・地中梁の高さ(梁成)

・地中梁巾及び高さの増打寸法

内容的には基礎の時と本当に似たようなものです。

「どんな仕様の地中梁をどの高さに設置するか」が、この地中梁記号を見れば分かるようにするのが目的です。

だから平面では読みとれない高さ情報を記入して、仕様が分かるように地中梁の符号を記入します。

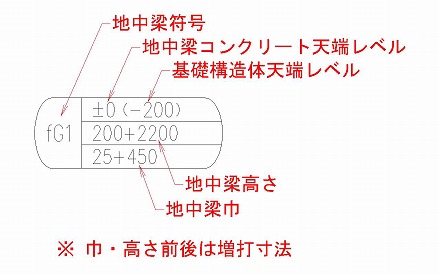

具体的には、このような地中梁記号を使って。

この書式は私が勝手に考えたものですから、あくまでも参考程度で見て頂ければと思います。

基礎記号と同じように、それぞれのゼネコンで使われている標準書式を使ってくださいね。

なぜ両端を丸くしたのかというと、基礎記号とすぐに区別することが出来るように。

形状の話はともかくとして、必要な情報が載っていればとりあえずは問題ないでしょう。

基礎記号の時から少しだけ違うのは、「増打ってなんだ?」というあたりでしょうか。

増打についてはもう少し後で詳しく説明するとして、この地中梁記号をそれぞれの梁に記入していきます。

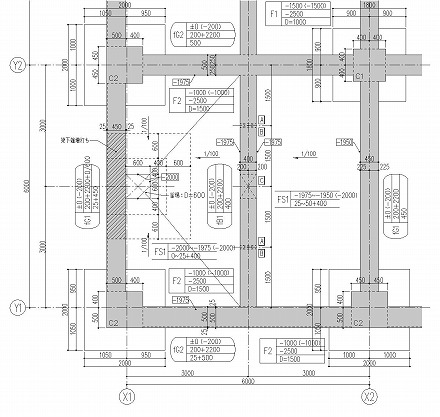

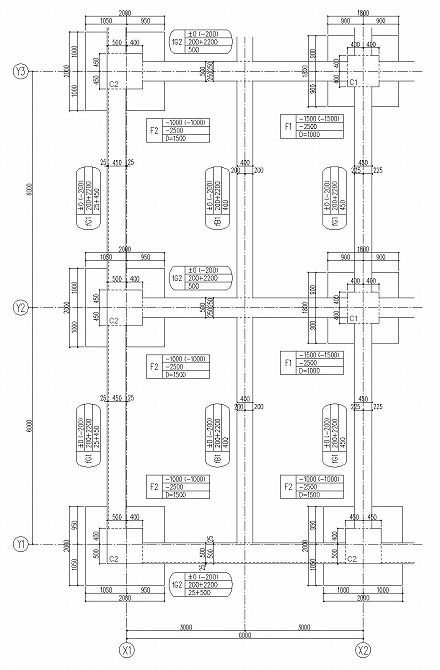

具体的にはこんな感じ。

梁の向きと地中梁記号を合わせた方が、どの記号がどの地中梁を指しているのかが分かりやすいです。

というか、スペースがやや狭くなってきた状態なので、全部水平に地中梁記号を記入していくのはツライはず。

これでますます図面らしくなってきましたが、まだ耐圧盤を記入していません。

次は耐圧盤の記入について説明をしたいのですが、その前に先ほど出てきた「増打」について触れようと思います。