床点検口というのは、配管などをメンテナンスする為に用意されたピット階への入り口です。

ピット階へ降りるという性質がある為、昇降設備の都合が良い位置に床点検口が必要となります。

昇降設備とか大げさに言ってみても、単にステンレスの棒を曲げただけのタラップですけど…

一番楽なのは、タラップによる昇降ではなく、階段を設けるとかエレベータを設けるとかです。

ですが、使用頻度とコストのバランス、入り口の数が限定されるなどの問題があるのでやはり難しいですね。

多分、今後いくら建物の設備とかデザインが進歩したとしても、ピット階に降りる手段は変わらないと思います。

タラップが自動的に動くようになる、などの機能がついたら一度は乗ってみたい気もしますけど。

ちなみに、割と規模の大きな建物の場合、部分的にピットが深い場所があったりします。

もちろん落ちないように背カゴが付いていますけど、そういう場所のタラップを降りるのはかなり怖いです。

■上階の壁はどうなっているか

床点検口を設置する場所については、まずタラップの都合によって設置位置が制限されるというところまで話しました。

今回はその続きから。

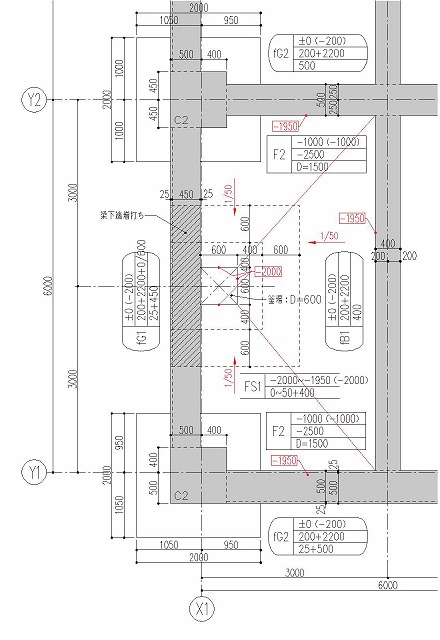

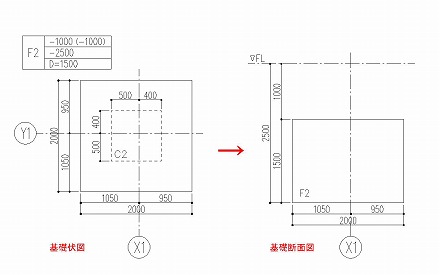

床点検口を設置する場所を決めるポイントのもうひとつは、上階の壁位置を避けた位置ということになります。

そんなこと当たり前じゃないか、と思われるかも知れませんね…私もそう思います。

でも、建築施工図を作図する手順としては、やはり仕上図よりも基礎伏図の方が先になりがちです。

そうすると、上階の壁位置をきちんと決めないまま、床点検口の位置を決めることになる場合があるんです。

もちろん、建築施工図を作図するというのは、そんな状況にならない為でもあります。

それに建築施工図がなくても、基本的な壁位置は設計図に記載されているから大丈夫なんですけど…

それでも、気をつけるのを忘れてしまうと、後々仕上工事が始まった時に、床点検口が開かないことに気づいたりします。

それに気づいたら、建築施工図の作図者はどうするべきか、という部分をこれから少し書いてみます。

■建築施工図の凡ミスが与える影響

先に開けておいた点検用の開口が、実は壁に干渉しているという理由で開けることが出来ない。

こういう種類の凡ミスは、シンプルな分だけ、建築施工図の作図者にとってはかなりキツイです。

「すみません…実は今の位置だと点検口が開かない(ことが今やっと分かった)ので、ちょっと動かして欲しいんですけど…」

こういうのはかなり恥ずかしい。

そんな恥ずかしいことを私は言ったことがない、とは言えないところがアレですけど。

実際には、床点検口をちょっとだけ動かす為に費やす労力は、あまり「ちょっと」じゃないんです。

点検口は特に問題がない場合、コンクリートを打設する際に枠を一緒に打ち込んでおくんです。

それを取り外すということは、固まって強度が出たコンクリートを壊す事を意味しています。

壊したところにはもう一度コンクリートが必要だし、壊したコンクリートはもう使えないゴミどころか、処分にもお金がかかる。

もう良い事なんて一つもありません。

それを知りながらも「動かして欲しい」と言うなんて、出来れば経験しないで済ませたいものですね。