今まで何回かに分けて、ピット階の釜場についての色々な話をしてきましたが、いかがでしょうか。

考えるべきポイントはそれほど多くはありませんので、ここでもう一度だけおさらいしておきましょう。

・どこに設置するか

・ポンプが入る大きさか

・地中梁との関係はどうか

・設備の確認はとれているか(←最重要!)

これらのポイントを踏まえておけば、ピット階の釜場で苦労をすることは殆どないはずです。

ただ、単純な作図の作業的に言ってしまうと、釜場というのは面倒な存在なんですよね。

「作図がそろそろ終わりかな…」とか思ってたら、まだ釜場の作図が残ってた、ということが何度かありました。

釜場みたいな重要な要素を忘れていること自体、建築施工図のプロとしてはおかしいですけども…

釜場についての話はこれで終わりにして、今回はピット階にある別の要素として、人通口を取り上げてみましょう。

■人通口の役割

人通口、もしくは人通孔。

作図する人によって文字は違う場合があるようですが、要するに人が通る為の穴ということです。

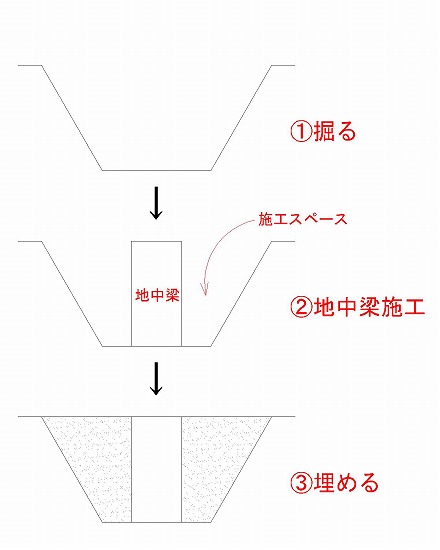

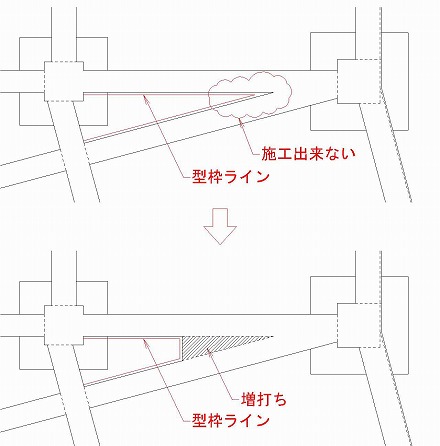

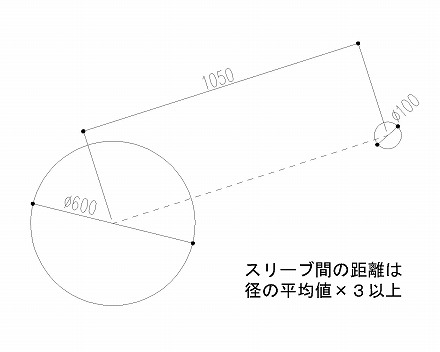

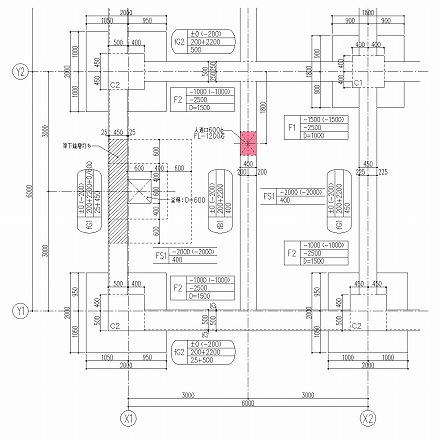

どこに設置するかというと、基本的には地中梁の横っ腹に穴を開けておく、ということになります。

具体的にはこんな感じに、です。

どんなモノで、どこに設置をするかが分かれば、利用目的もすぐに見えてきますね。

ピット階に人通口を目的は、単純に「ピット同士を行き来可能にする為」なのですが…

では、なぜピット間の行き来が出来るように、わざわざ地中梁に穴まで開けてしまうのでしょうか。

その理由はメンテナンスの為なんです。

以前も書いた通り、ピット階というのは建築ではなく設備がメインとなるフロアです。

なので、ピットの中には様々な種類の配管が通っているんですね。

配管というのは永遠に使える訳ではない為、どうしても時間の経過と共に劣化していきます。

そうすると、配管の交換とか点検とかのメンテナンスを、やはり定期的にやっていく必要がある訳です。

そんなメンテナンスの際に人通口が活躍することになります。

もし人通口がない場合は、配管のメンテナンスなどをする人が目的の場所まで辿りつけない、ということになります。

そうすると、もし配管の劣化によって排水管から水が漏れるようになった場合でも、排水管を交換することが出来ません。

交換出来ずに漏れっぱなし…まあ誰が考えてもダメですよね。

そんなことにならないように、地中梁を施工する段階で、人通口の位置を検討しておく必要があります。

これも釜場と同じく、基礎伏図に表現するのが結構面倒な要素ですが、非常に重要ですので忘れないようにしましょう。