前回は、釜場の情報を実際に基礎伏図へと入力していく手順について説明をしてきました。

ただし、まだ説明が途中になっていますので、引き続き基礎伏図の作図手順について話を進めていきましょう。

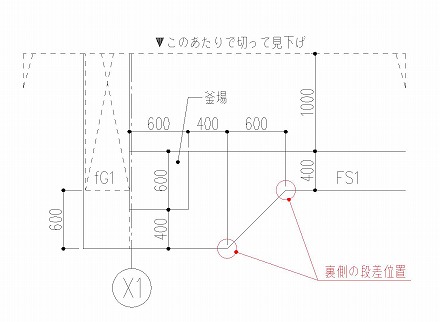

どこまで話が進んだのかというと、釜場の見え掛かり線と隠れ線を記入するところまでですね。

今回はその次のステップということで、地中梁の表現をどうするかについて書いてみます。

これで多分釜場の表現としては終盤に差し掛かっているはずですので、あと少しだけお付き合いください。

■全部増打ちなのか

釜場の底レベルに合わせて地中梁の下端を増打ちする訳ですが、まず考えるのは「梁全部を下端増打ちにするの?」というところ。

どうして増打ちをするのかというと、釜場のスラブ底と同じレベルまで地中梁が欲しいからです。

目的はそこ。

だから釜場がない部分の増打ちは、不要と言えば不要、ということが言える訳ですね。

不要であれば部分的な増打ちとするのか、あるいはそれでは手間がかかりすぎるので全部増打ちとするのか。

どちらでも釜場だけを考えれば納まりますので、あとはそれで発生するメリットとデメリットを比較です。

どちらか一方がベストということには恐らくならないでしょうけど、施工の事を考えてベターを選ぶ。

建築施工図は基本的に現場よりのスタンスで作図する訳ですから、何よりも現場のことを考えるんですね。

で、まずはメリットについて考えてみると…

一部だけ増打ちにした場合はコンクリートのボリュームが少なくて済むというメリットがあります。

全部増打ちにした場合には、梁底で段差をつける手間がかからないという部分がメリットでしょう。

一方のデメリットはお互いのメリットの逆です。

一部増打ちの場合には手間が、全部増打ちの場合はコンクリートのボリュームが増えるというデメリットがある訳です。

また、全部増打ちをした場合には、増打ちした梁底が基礎よりも低くなってしまいます。

それらを考えると、今回の場合は部分的に増打ちをするのがベターかな…という感じになってきます。

手間とコンクリートのボリュームのどちらを取るのか。

これは正直言って、施工の素人である私が考えてもあまり結論が出るような話ではありません。

考えて結論が出るのであれば考えるべきですが、そうでない場合は結論を出せる人に決めてもらう方が良いです。

今回の場合は実際に現場で作業をしている方ですね。

現場に判断してもらえる場合にはそれを優先して、それが出来ない場合には、自分で良いと思うやり方で作図しておきます。

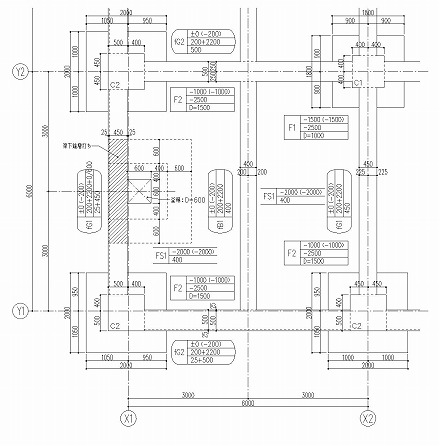

今回は多少手間でも、コンクリートのボリュームを減らす方をセレクトしてみました。

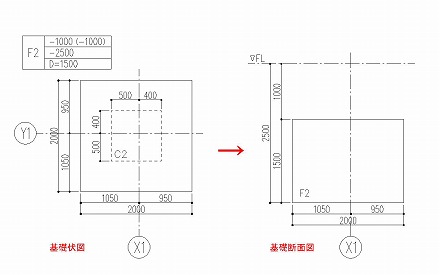

実際の基礎伏図では、こんな感じの表現になってきます。

基礎伏図に釜場を記入するという手順については、これでようやく説明を終えることが出来ました。

ちょっと説明が長いとは思いますが、釜場はピット階を構成する重要な要素のひとつです。

また、土をどこまで掘るかにも影響がありますので、出来るだけ早い段階で検討しておくことをお勧めします。