前回はピット階に設置される、というか施工段階で開けられる人通口の存在意義について書きました。

各スパンのピットは地中梁によって分断されている為、それぞれのピット間を移動する為には人通口が必要不可欠ということ。

そしてピット間を移動する目的は何かというと、配管などのメンテナンスをする為、という話でした。

何度も書いている気がしますが、ピット階は基本的に配管などの設備要素がメインになります。

それらをメンテする為には、配管が存在するピット階のどこにでも人が入れないといけません。

ということで、今回は人通口のサイズと位置、そしてどこからピット階に入るのかなどの話をします。

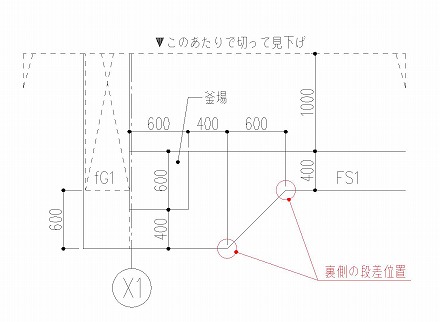

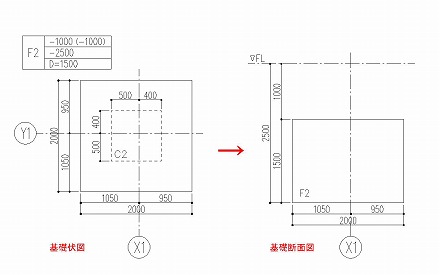

■人通口のサイズ

人通口をどの程度の大きさにするのか、そして設置する高さについてもここで書いておきましょう。

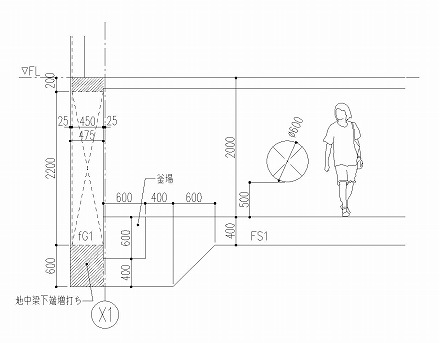

サイズは直径60cmの穴で、設置高さは下に50cm~60cm壁があるくらいの位置が一般的です。

言葉では分かりにくいので、図面で表現してみると…

実際は、上図みたいなTシャツ短パンの人がピット階に入ることはありませんが…まあサンプルということで。

色々な道具を持った作業服のおじさん(とは限らないか…)がメンテナンスの為に入る。

これが良くあるパターンですね。

また、人通口のサイズは構造図と意匠図を見れば書いてありますが、大きさはほぼ変わらないはずです。

地中梁は建物の骨組みとして重要な役割を担っていて、そこにぼっこりと穴をあけるのが人通口です。

あまりにも大きいサイズを開けてしまうと、骨組みに重大な影響を与える可能性が高い。

だから、例えば通りやすいように直径100cnの穴を開けたいとなった際、構造設計者は絶対にYesと言いません。

60cmというのは、人が通れる最低限の大きさで、建物の構造体に与える影響が少ないサイズ、ということになってるんですね。

■どこから入るのか

人通口はピット同士の行き来を可能にする通路であり、どこに設置するのかはメンテナンスルートによる。

これは既にお話ししている内容ですが、ここで、人通口よりも前に考えなければいけない点をひとつ。

メンテナンスルートを検討すると言っても、そもそも、どこからピット階に入っていくのか。

これです。

ピット階への侵入(と書くと聞こえが良くないですが…)ルートは、一般的には直上階の床点検口からになります。

いくらピット同士を人通口でつなげても、地上から入ることが出来なければ全く意味がないですからね。

床点検口を開けてタラップを降り、そこから人通口をいくつか通って目的の場所までたどり着く。

メンテナンスルートはこのようなイメージになるんですね。

なので、設備配管などのルートを検討する際に、一緒にメンテナンスルートを決めておく必要があるんですね。

これは当然のことですが、建築施工図だけで検討しても全く意味がないことです。

釜場と同じように、設備に検討をしてもらい、その結果を建築施工図に盛り込むという手順になります。