前回はせっかく断面図を描いてみたにもかかわらず、なんだか話がそれ気味+説教じみた内容になってしまいました。

もう少し身のある話をしていかないと、あまり説得力がないと言われてしまいそうな気が…

という訳で、今回は先ほど挙げた断面図について、もう少し具体的な話をしてみたいと思います。

■実際にはあり得ないけど

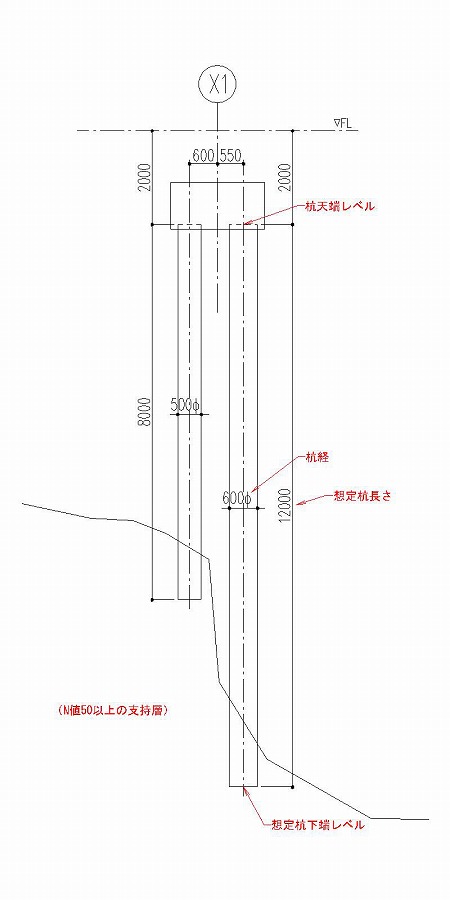

さて、それではもう一度杭の断面を出してみます。

まず先に書いておきますが、今回の図面はあくまでも説明に都合の良いように作ったサンプルだということ。

図面の下部、つまり断面図で言う深く掘った部分には、想定されるN値50以上の支持層ラインが書かれています。

そして、その支持層に杭がきちんと入っている状態に。

でも、実際にはこれほど支持層のレベル差がある状態を、掘る前に予測することは難しいです。

敷地の中で試しに掘ってみる部分はそれほど多くはありません。

だから、掘った地点で支持層にレベル差があることは分かりますが、ちょうど断面図で描いたようになっているかなんて分かるはずがない。

そうすると、設計図では支持層がどこで上がっていても問題ないようにと考えます。

今回の例で言えば、全ての杭下端をFL-14000にしておく、ということですね。

そうすれば支持層が低くても高くても、ひとまず杭を支持層まで到達させることが出来ますから。

今回の断面図のように、一つの基礎でここまで杭の長さを変える(想定支持層が違う)というのは、あまり現実的じゃないんですね。

少し支持層の段差位置がずれただけで、短い方の杭は支持層まで届かず役に立たない杭になってしまいますから。

・杭の天端

さて、まずは杭の天端ですが、これは以前説明した通り基礎よりも100~150程度上がったレベルになります。

100なのか120なのか150なのかは、基本的に構造図に記載されていますので、作図前にしっかりとチェックです。

どういう納まりになるかは、基礎伏図について説明するときに詳しくお話しするとして…

天端レベルを決めるのはあくまでも基礎レベルによる、ということだけをここでは覚えておきましょう。

・杭の下端と杭の長さ

想定される支持層に1m程度(これも構造図に記載されています)突き刺さるように。

杭の下端レベルを決める基準はこれです。

ただし、以前にも書いたように現実は図面通りには行かないものです。

だから想定はしますが、「これはあくまでも想定なので、現場で実際に支持層+1mまでは掘ること」みたいな表現が必要になります。

想定下端レベルによって杭長さが決まりますが、こちらも同じ話で、長さはあくまでも想定ということになります。

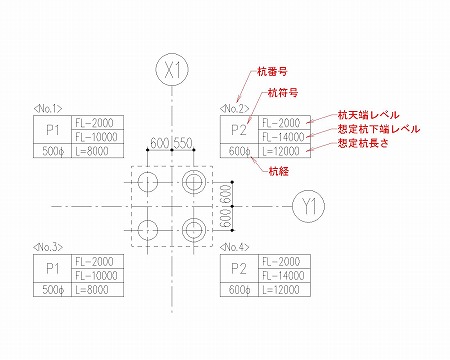

・杭の位置と経

図面として当然の話ですが、平面図と断面図とでは同じ情報を表示する必要があります。

平面図で通り芯から550離れだったのが、断面図をみると450になっていたらどうですか?

どちらが正しいのかの判断が出来ませんし、どちらも間違っているという可能性についても考えてしまいます。

図面は見られてナンボですから、見る側を出来るだけ迷わせないように、描き手が常に気を配っている必要があるんです。

と、だいたいこんなところでしょう。

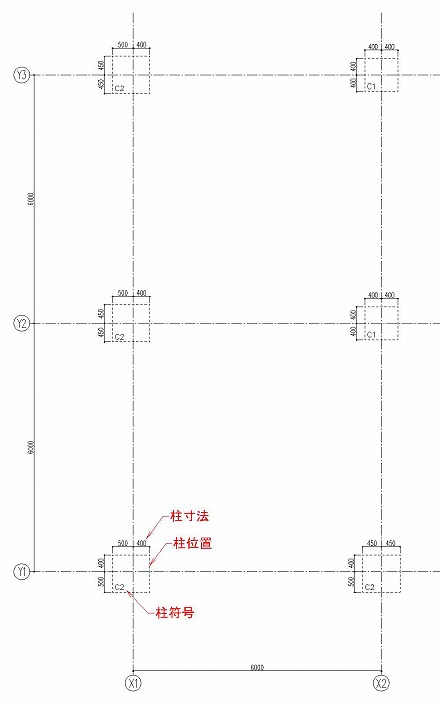

杭伏図に必要な情報と、それをどのように表すか、そして表した数字の意味が何となく分かったでしょうか。

次回は実際にどんな杭が使われるのか、というのを簡単に紹介してみたいと思います。