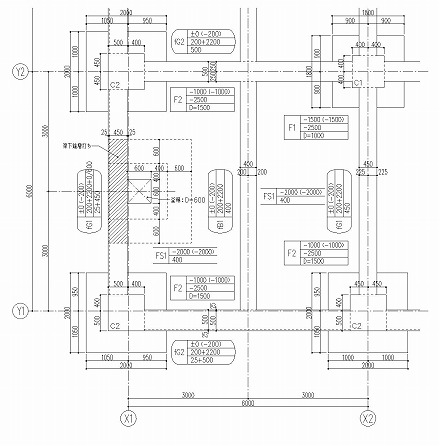

前回は地中梁の平面方向の増打ち要因として、「施工出来ないスペース」がある為という話をしました。

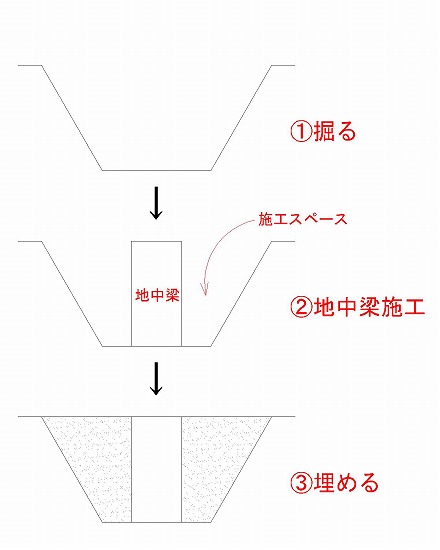

型枠のスペースがあるから基礎伏図の通りにはいかない、という内容の話でした。

が、全然途中までしか話が出来ていませんので、今回はその続きをもう少し掘り下げてみることにします。

■施工出来ないの判断は難しい

前回少しだけコンクリート化粧打ち放しについて触れましたが、これはもう少し後の仕上図で詳しく取り扱うつもり。

なので、今回はまず型枠についてです。

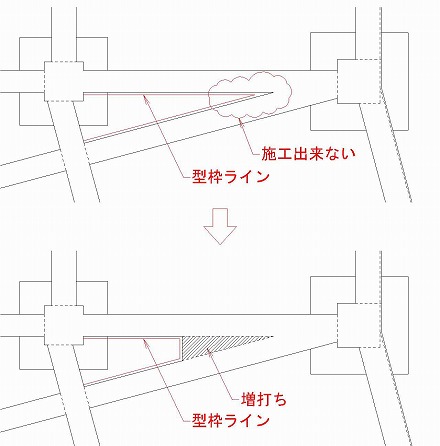

ここで何を言いたかったのかというと、型枠を施工する為に必要なスペースがある為、図面の通りに出来ない場所がある、ということ。

だから、具体的にはこういう納まりに変えることもあります。

ただ正直な話をすると、今回取り上げた「施工出来ないから増打ちをする」という話は、色々と難しいものを多分に含んでる気がします。

理由はいくつかあります。

・建築施工図を作図する我々が、実際に施工をしたことがない

…から、施工出来ないかどうかの判断が曖昧になる

・実際は手間とお金をかければ出来ることも多い

…そこまでの労力をかけるかのジャッジが難しい

・施工をする職人さんは、面倒だと「出来ない」と言うこともある

…やる人に「出来ない」と言われると覆すのが大変

こうした理由があって難しいわけですが、総合すると「建築施工図の作図者だけでは判断が出来ない」ということになると思います。

それを、建築施工図だけで決めようと頑張ることに無理があるのは当然のことかも知れませんね。

だから、実際に施工をする職人さん、そしてコストと工程を掴んでいる現場監督と良く話をすることが大事なんです。

手間をかけてでもそうする価値のある部分なのか、あるいはどうせ隠れるから施工しやすくしても問題ないか。

もし見える場所であれば、意匠設計者の意見が重要になってきますので、ますます施工図だけでは決めることが出来ません。

かかる手間とコスト、そして意匠。

そのあたりを総合して考えるのは設計者であり、また現場管理をしている施工者でもあります。

そして、設計者に判断をしてもらう為に図面を作図して、質問をしてまとめていくのが建築施工図の役目。

そうした役割を意識して仕事をすると、変なところで悩まなくて済むかも知れませんね。

建築施工図で全ての業務が済む訳ではないですから、どこまでが図面の役目なのかを知っておくのは大事なことです。

だって、建築施工図で出来ないことをやろうとしても、実際問題として出来ずにストレスが貯まるだけですから。

これ結構重要なことです。

長くプロとして仕事を続けるのであれば。

ただ、作図する我々が疑問に感じないことは、当然のことながら質問をすることすら出来ません。

そうすると、建築施工図の段階では特に問題になることもなく、実際に施工する段階で「あれ?」ってなる情けない話に。

そういう事にならない為に建築施工図を作図する訳ですから、出来るだけ図面の段階で問題点を解決しておきたいものです。

…と、確か地中梁の平面方向の増打ちについて説明しているはずだったのに、いつのまにやら全然違う話になってますね。

しかも凄く話が長いから、ここでちょっとまとめてみますか。

・地中梁の増打ち要因として「施工出来ないスペース」を挙げる

↓

・なぜ施工出来ない場合があるかを説明(型枠についてなど)

↓

・ただし「施工出来ない」の判断は建築施工図だけでは難しい

↓

・建築施工図の業務には限界があることを知っておいた方が良い

↓

・何か違う話になってる(←今ココ)

建築施工図に限った話ではありませんが、仕事というのは様々な要素がからみあって成り立っています。

だから話がずれていくのは仕方がない…とまでは言いませんが、まあたまにはイイですよね。