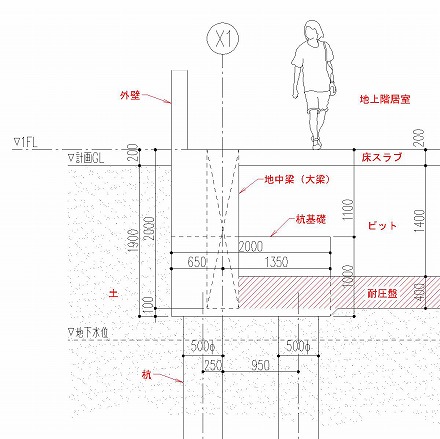

ピット階の床スラブと地中梁とがどのような関係になっているか、というあたりについて前回は書いてみました。

あとは設計図と建築施工図の関係についても少し。

何も考えず設計図通りに作図していくと、設計図で見過ごしていた問題点が残ったままになる、という話ですね。

これは基礎伏図に限った話ではなく、建築施工図に共通して言える話でもあります。

そして建築施工図としてかなり重要な話でもあるので、今後もしつこく似たような話をしていくかも知れません。

さて、今回は引き続き地下ピットについての話を続けますが、ピットの果たす役割について少し考えてみましょう。

■水槽の区分をつかんでおく

地下ピットについては、少し前にこちらの記事で軽く説明をしています。

なので、まずはそちらを読んでから先に進んで頂けると助かります。

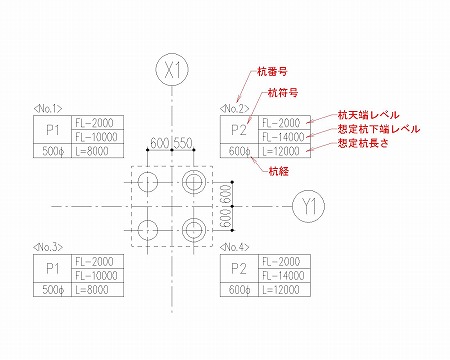

ピット階についてまず知っておいて欲しいのは、基礎伏図はピットの種類によって大きく影響を受けるという点。

今回説明している基礎伏図では、ピット階があるパターンの建物という仮定で話を進めています。

なので、ピットの種類が基礎伏図に影響するのは、当たり前と言えば当たり前すぎる話ですが…

基礎伏図をまとめる為には、ピット階にどんな水槽があるのかをきちんと把握しておく必要がある、というところからスタートです。

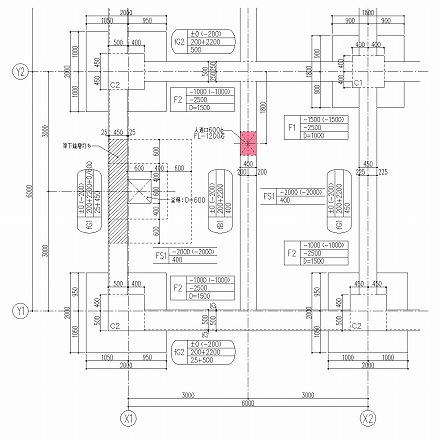

ピット階に良く登場する水槽を並べてみるとこんな感じ。

・雨水貯留槽

・消防用水槽

・防火水槽

・汚水槽

・雑排水槽

・中水槽

・沈砂槽

一方、ピット階の中に水を貯めない場所も当然あって、それらは「配管ピット」とか「トレンチ」とか呼ばれます。

水槽でも配管ピットでもない場所は埋め戻しになる、というようなイメージでいればほぼ間違いないです。

基礎伏図をまとめる為には、このピット階の区分をしっかりとやっておき必要があるんですね。

今まで説明をしてきた、床スラブの区分や、ピット階の床スラブ天端レベルチェックも目的は同じ。

構造図と意匠図とで食い違いがあるかを確認するのも。

最終的にピットをどのように使うかを確認し、それを基礎伏図に反映させるための非常に重要な作業なんです。

例えば…

常時水を貯めておく必要のある水槽は常に水圧がかかる為、しっかりとした構造体で全周囲んである必要があります。

それなのにピット階の床仕様が、構造図を見ると土間コンクリートになっていたりする場合も。

土間コンクリートは基本的に地中梁と縁を切りますから、水を貯める場合には絶対に選択出来ない構造です。

まずは地下ピットの区分をしっかりと確認し、その上でピットの仕様に適した構造なのかを確認します。

土間コンクリートでも構わないのは、配管ピットとかトレンチとか、水を貯めない場所だけ。

雨水貯留槽・防火水槽・雑排水槽・汚水槽があるような部分は、基本的に耐圧盤として設計されているはずです。

ただし設計変更などが何度もされている場合、意匠図の水槽範囲と構造図のそれが整合されていない場合も結構あります。

建築施工図を作図する際には、そのあたりの事情を頭の片隅に置いておき、最終的に整合をとる必要があるんですね。

という訳で、まずはピット階の平面図に、水槽・配管ピットなどの区分を色分けしていくことをお勧めします。