建築施工図を語る際に欠かせない躯体図。

そして、その躯体図を語る上で絶対に欠かすことが出来ない工事がコンクリート工事です。

コンクリート工事の基本的な考え方は、前回お話ししたように「生コンを工場から運んで来て型に流し込む」というもの。

今回はコンクリートを流し込む為に現場で造られる「型枠」についての基本的な話をしてみたいと思います。

■型枠工事

コンクリートを流し込む為に必要な「型枠」は、実際にどんな材料で造られているのか。

これをまずは考えてみましょう。

と言っても、金属で造る場合や工場で造ったコンクリートを型枠の代わりにする場合など、パターンはいくつかありますが…

それでもやはり、最も一般的なのは木で型を造ること。

これが一番多いです。

理由は色々とありますが、施工性やコストなどを考えていくと恐らく木が一番なのでしょう。

型枠ですから、コンクリートを流し込んでそれが固まったら、その後型を取り外さないといけません。

そのあたりを考えると、金属よりも木の方が手軽、ということです。

私は実際に自分で型枠を造ったことがないので、あくまでも机の上での話でしかありませんが。

まあ圧倒的に木の型枠が多い訳ですから、最も効率が良いということに間違いはないでしょう。

という訳で…

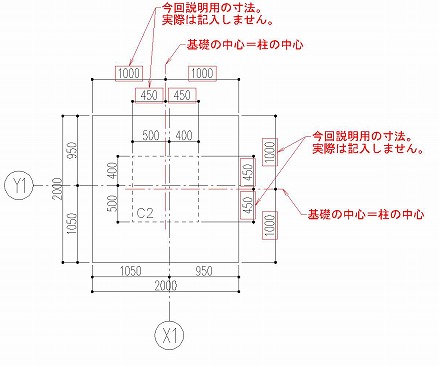

もう少し具体的に書くと、12mmのベニヤを補強したパネルを組み合わせて型を作っていく作業を、現場では「型枠工事」と呼びます。

こんな感じですね。

こうして造った型にコンクリートを流し込む訳です。

もちろん単に型枠を組み合わせただけでは、コンクリートを流し込んだ時にかかる力でバラバラになってしまいます。

その為、外側から単管パイプなどで補強をしていきますが、型枠工事のイメージは何となく掴めるんじゃないかと思います。

建築現場でコンクリート関連の主な工事と言えば、それはすなわち型枠工事を指す。

それくらい有名というか重要という工事の種類ですので、建築施工図を仕事にするのであれば、概要だけでも覚えておきましょう。

これは余談ですが、建築現場で型枠を造る人を「型枠大工」と呼びます。

木を扱う仕事をする訳ですから、大工と呼ぶのは当然と言えば当然なんですけど…

私が建築施工図の仕事をする前には、大工さんと言えば木造住宅を建てる人というイメージが強かった。

皆さんもそうじゃないですか?

でも、コンクリート造の建物で大工さんと言えば、木で型枠を造る人の事を指すわけですね。