前回はいつの間にかCADの話になってしまい、基礎伏図の話があまり進みませんでした。

いつも仕事で使っている分だけ、CADに対しては思うところが色々とあるんですよね。

なんだか話すと長くなりそうな気が…なので、CADについての話はこの辺で切り上げましょう。

今回は基礎伏図を作図する上で重要な要素のひとつ、ピットの床コンクリートについて書いていきます。

■ピットのコンクリートも色々ある

ピット階のある建物の基礎伏図を作図する場合、まずはピットの種類がどうなってるかに注目します。

なぜなら、ピットの種類によって床のコンクリーがどうなるかが変わってくるから。

地中梁と構造的につながっている必要があるのか、それとも縁が切れていても問題ないか。

床コンクリートの天端には勾配が必要か、その勾配はどの程度とれば良いのか。

水槽の場合には、決められた容量がきちんと確保されているかどうかも確認が必要に。

構造図に書かれている通りに施工すると、決められた容量が満たされていないことが結構あるので要注意だったり。

などなど、ピットの種類によって考えなくちゃいけないことは盛りだくさんで、本当に嬉しくなってきます。

基礎のレベルを追いかけるのも大事ですが、基礎伏図のスタートはまずそこからだと私は思ってます。

ピットの種類とか、その種類によって変わってくる仕様など、書きたいことはたくさんあります。

が、その前に床コンクリートの種類を知っておく方が話が早いはずですので、順番としてはそちらが先ですね。

■耐圧盤

耐圧盤(たいあつばん)・底盤(ていばん)・マットスラブ。

例によって色々な呼び方があって、なんだか最初の内は混乱してしまいそうで困りますね。

でも意味は皆一緒なので、当サイトでは混乱を避ける為に「耐圧盤」と呼ぶことにします。

耐圧盤という表現を使っておけば、多分相手に「何それ?」と言われることもないはず。

もし本気でそう言う相手であれば、多分建築のことをよく知らない人なので、仕事では相手にしない方が良いかも知れません。

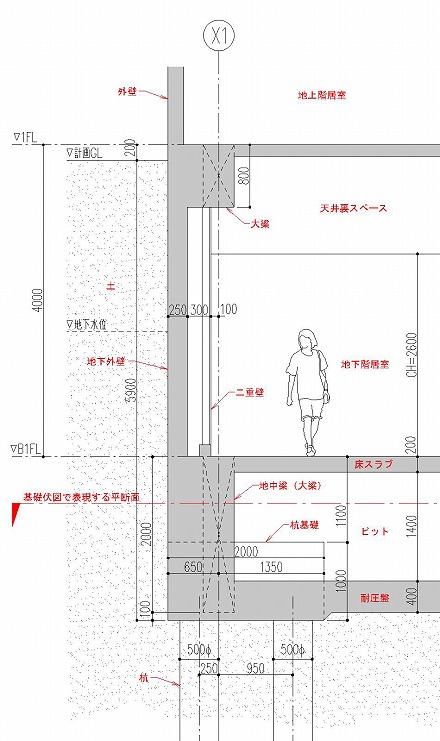

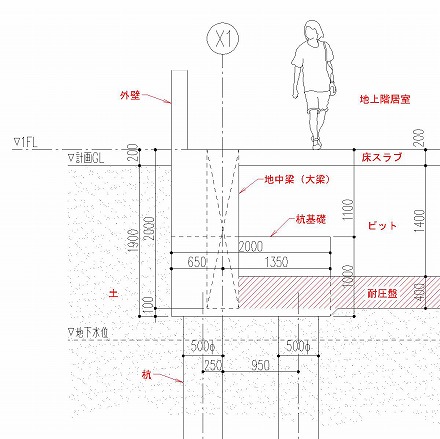

という訳で、先ほどから説明はしていますが、まずは耐圧盤がどこにあるのかを図面で見てみましょう。

ピットがある場合で考えると、ピットと土との間にあるコンクリートの床、と言うことになります。

そんな耐圧盤の役目というのは、建物の荷重を接している地盤面に伝えることです。

地中梁から杭基礎へ、杭基礎から支持層へと建物の荷重は伝えられますが、耐圧盤からも荷重を伝えることは出来るんです。

地中梁や杭基礎だけではなく建物の底全体で荷重を受けた方が、均等に力が加わって建物が沈みにくい、という理由もあります。

ただしそうした理由は構造設計者が考えることなので、建築施工図の作図者としてはあまり心配する話ではありません。

建築施工図の作図者としては、単純に「耐圧盤とは何なのか?」「どんな性質があるか?」を理解しておけば問題ありません。

耐圧盤はしっかりとした構造体ということになっていて、地中梁としっかり繋がっているという点も大きな特徴です。

地中梁や杭基礎などと同じく、建物の構造体として耐圧盤が利用される、ということです。

また、そうしてしっかりと繋がって「閉じている」訳ですから、水槽の下のスラブはほとんどの場合耐圧盤ということになります。

ピット階の床コンクリートとしては良くあるパターンですので、まずは耐圧盤とは何かをしっかりと覚えてしまいましょう。