建築施工図の中で「杭伏図」を作図するにあたり、必要な情報をどのように表現するか。

今回はそのあたりについて、とりあえず例を出しながら書いてみたいと思います。

前回も書きましたが、こうした表現については会社によって異なってくるのが普通です。

本当は全世界統一みたいなルールがあると良いんですけど、そういうのはなかなか難しいんでしょうね。

そんな訳で、今回私が挙げる例をそのまま鵜呑みにすることは、あまりお勧めすることが出来ません。

自分で書いておいて無責任な…と思われるかも知れませんが、まあこれが現実ということです。

もちろんそうは言っても、実際に仕事で使っている表現ではありますので、全然的はずれということはないはず。

もし表現方法についてまだなにも知識がないのであれば、参考程度にはなると思いますよ。

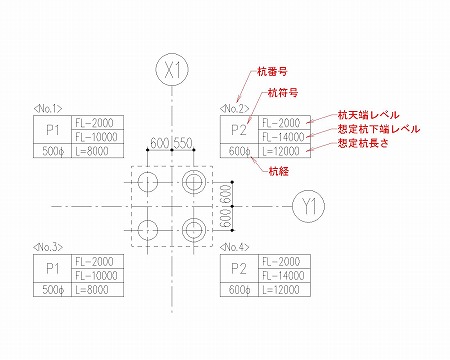

■杭伏図の表現例

さて、一例ということで、まずはサンプルの図面をば…

ここでは1つの基礎に4本の杭があるパターンを描いてみました。

もちろん1つの杭につき1本の杭がある場合もありますし、そもそも杭がないパターンもあります。

が、今回お伝えしたいのは数ある杭の配置パターンではなく杭伏図の表現なので、そのあたりは多めに見てくださいね。

さらに前回説明した、杭伏図の作図に必要な情報は何か?をおさらいしつつ、それぞれの項目について軽く説明をしてみます。

・杭符号(杭の経等の仕様)

今回の例ではP1とP2という杭符号を付けてみました。

これらの符号は設計図の中の構造図に記載されているので、構造図を見ながら間違いなく記入していきます。

杭の細かい仕様までは建築施工図に記載しませんので、この杭符号が構造図と合っているかは非常に重要になります。

・通り芯からの杭位置(柱位置により決定)

通り芯から杭芯までの寸法を記入します。

今回は1ヶ所だけ少し違う寸法になっていますが、通常は通り芯に対してシンメトリーである場合が多いです。

・想定の杭下端レベル(N値に注意)

基準FL-10mと-14mが想定支持層になっています。

こんなに近い杭で4mも想定支持層に差があることは希で、全部同じ想定支持層の場合が多いですが、一例ということで数値を変えました。

・杭の天端レベル(基礎・地中梁レベルにより決定)

基礎下端レベルによって決まるので、当然のように全て同じレベルになっています。

いくら例とは言っても、これを色々なレベルにするのは気が引けます。

・上下レベルによる想定杭長さ

杭天端と杭下端が分かったので、計算すれば杭の長さは出すことが出来ますが、一応表示をしておきます。

杭の種類は様々ですが、工場で造った杭を現場に運ぶ場合、この杭長さが非常に重要になります。

これを間違えると、支持層まで杭が届かないとか、逆に支持層を10m以上掘って杭を打ち込むなどの不具合になるので要注意。

・杭番号(区分の為任意でつける)

今回はNo.1~No.4までの通し番号を付けました。

もちろんエリアごとに頭文字を付けたりするのもアリだと思いますし、実際にそうしたこともあります。

割と自由につけて差し支えない番号ですが、同じ番号を違う杭につけるのだけは避けましょう。

CADだとNo.1をコピーして作図していくことが多いので、コピーしてそのままになる可能性は結構あります。