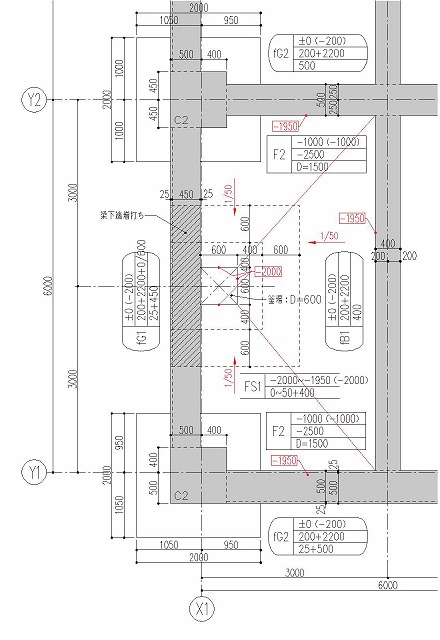

前回は地下ピットの区分、特に地下にある各種水槽の区分について書きました。

水槽がどのように配置されるかを最初に確認しておき、その結果を基礎伏図に反映させる、という手順ですね。

それがベストかどうかは分かりませんが、よりどころがはっきりしないままの作図がダメなのははっきりしています

作図のベースとなる情報があやふやだと、結局は何度も何度も修正をしていくことになってしますはず。

これは私の経験上、間違いのない事実です。

なので、まずはベースになる情報をしっかりと整理して、その情報を元に作図をするんです。

その後変更になる可能性があまりない…とは言いませんが、まずは自分で情報の整理をするというのは大きいです。

■結局水槽を決めるのは?

まずは設計図上で設備配管ピットとか水槽とかの情報を整理して、それから基礎伏図をまとめていくのが理想です。

でも、最初に整理した情報のまま変更なく決定、ということにはあまりなりません。

建築施工図でも設計図をベースにして作図が原則ですが、検討した結果によって変わることも少なくないはず。

水槽の変更はそれと同じです。

設備の施工図などを検討した結果、現設計の水槽範囲から変更になることは良くあることなんです。

雨水貯留槽とか消防用水槽などは、どの程度の水を貯留出来なければいけない、という条件があります。

設計図が示す水槽の範囲で容量の条件を満たしていれば問題ありませんが、そうじゃない場合もまた多い。

なので、基礎伏図を作図した後で、設備担当者から「実は水槽の容量が足りなくて…」と言われたりします。

そして、水槽の容量を増やす為に耐圧盤のレベルを下げたり、水槽の範囲を拡げたりという調整作業が発生することに。

建築施工図を作図する際に、わざわざ設計図の内容を整理してから作図を始めたのに…

もしかしたら、そんな思いを抱くかも知れません。

でも、ピット階は設備が主に使う場所ですから、こうした変更はあって当然なんです。

もう少し前向きな考え方をすると、施工図を修正すれば済む段階でそういう話があって良かった。

そういうことになります。

実際に地中梁の型枠を施工している段階で「水槽の容量が足りません」と言われても、もう建築施工図だけではどうしようもないです。

そうした根本的は変更は、やはり建築施工図を発行する前に済ませておかないといけません。

せっかく造った型枠を全部壊してやり直したり、加工した鉄筋が全部むだになったりとか、そういうのはお金と時間の無駄ですから。

そう言えば今まで書いてきませんでしたが、建築施工図は何度も何度も変更・修正があるのが普通です。

電気・設備などの納まりとか、建物を使う人の使い勝手や要望とか、意匠的な納まりとか。

建物は様々な要素を全て含んで、それぞれが少しずつ影響し合って出来上がっていきます。

だから、建築だけが検討した内容で建物が出来上がっては困るんです。

建築というセクションで造り出すことが出来るのは、あくまでも建物の形だけ、それは箱の外側でしかありません。

建物の中にいる人が寒くないように空調設備を導入したり、仕事をする上で暗くないように照明を入れたり。

その建物を使う人が快適に過ごす為に必要なのが、空調設備や機械設備や電気設備です。

決して建築だけで話が進む訳ではなく、設備の要望によって建築施工図を修正する場合がたくさんある。

これを今回は覚えておきましょう。