基礎伏図の作図はまだまだ続きますが、とりあえずは基礎と基礎記号の記入まで進んできました。

ここまでの手順はあくまでも単純作業で、重要なのは間違いなく作図していくことだけ。

頭を使うのはもう少し先ですから、CADのスキルを高めて一気に進めてしまうことをお勧めします。

「一気に進める」とか、書くだけなら本当に簡単なんだよなぁ…っていつも思います。

実際はサンプル図面みたいな簡単なパターンばかりじゃなくて、基礎を作図していくだけでも大変な場合が多いんですよね。

とまあそんな愚痴はさておき、今回は地中梁を作図していくステップに進んでいきます。

■地中梁を記入する前に

基礎を記入した時の手順を思い出しつつ、今回は地中梁の記入をしていくことにしましょう。

以前説明したように、梁には大梁と小梁があります。

柱と柱の間をつなぐのが大梁、梁と梁の間をつなぐのが小梁、というのが基本ルールになります。

その区分は地中梁であっても同じで、恐らくどの建物の地中梁にも大梁と小梁があるはず。

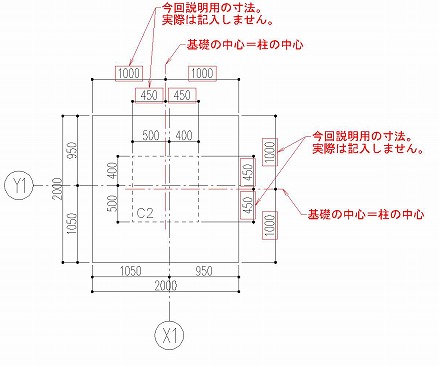

どこにどんな梁をかけるのかは構造図に記載されていますので、まずはその平面的な情報を作図していきます。

作図するにあたって考えなければいけないのは、以下のようなポイントになります。

・梁符号は何か

・梁の巾は?

・梁の高さは?

・梁をどんな高さでかければ良いか

・梁と柱の関係はどうなるか

これらの情報がしっかりと検討されて、初めて基礎伏図は建築施工図と呼べるレベルになってきます。

それぞれ重視するポイントが少しずつ違いますので、どうやって作図していくのかをこれから解説していきましょう。

■梁符号

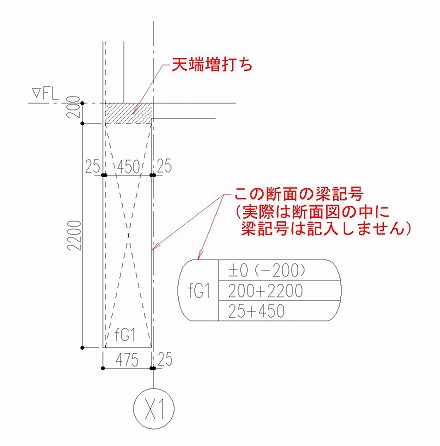

梁符号というのは、構造図上で梁の仕様を区分する為に付けられている番号です。

一般的な梁ならG1とかG2とかB1とか、そんな感じで番号が付けられます。

大梁の場合は頭にGが付き、小梁の場合には頭にBがつくというパターンが多いです。

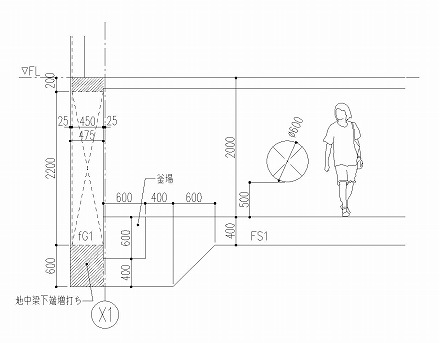

地中梁の場合はその前に「f」がついて「fG1」とか「fB1」とかになる場合が多かったですね。

そうした符号ごとに梁の巾とか高さとかが決められています。

梁符号というのは、そこに施工するべき梁の仕様を説明する非常に重要なものなんですね。

そんな梁符号は構造図の「基礎梁伏図」に記載されているはずですので、そこに書かれた梁符号を厳守します。

建物の構造計算などは構造設計者がしっかりやっています。

たった一つ数値が違うだけでそれを台無しにしないよう、決められた梁の仕様は絶対に守りましょう。

建築施工図の怖いところは、数字がひとつ違うだけでも全然違う意味をもってしまうこと。

例えば地中梁の符号で、構造図ではfG1であるところを間違えてfG2にしてしまうとか。

たった一つだけ数字が違うだけで、建物の構造が計画とは違う物になってしまうんです。

そうした事になってしまわないよう、梁符号は本当に慎重を期して作図していきましょう。

ちょっと長くなってしまいましたので、梁符号以外の要素については次回にまとめて説明をしますね。