基礎伏図を作図するステップとして、今回からピット階の床情報記入について説明をしていきたいと思います。

前回は構造図と意匠図の食い違いを確認した訳ですが、こうした情報の整理は建築施工図を作図する上で必要な作業です。

どうせいつかやるのであれば、まず最初に整理しておく方が楽なはず…と思いますが、いかがでしょうか。

また、これは自分で情報を整理するだけでなく、他の人にも見せることが出来る資料になるというのもポイント。

範囲の色分けはそれほど手間がかからない割に、後々まで重宝するので試してみることをお勧めします。

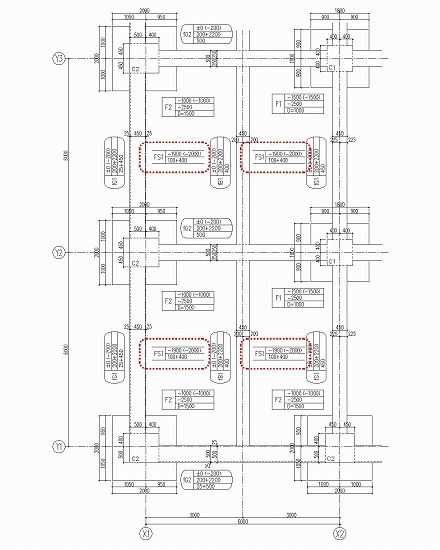

■床スラブ記号の記入

色々な要素があるのはともかくとして、まずはピット階の床コンクリート記号を記入しないと話が始まりません。

床スラブのコンクリート記号で表現したい項目はいくつかありますが、盛り込むべき情報は以下の通りです。

・スラブ符号

・スラブの厚さ

・構造体天端レベル

・コンクリート天端レベル

・コンクリートの増打ち情報

今回は床スラブなので巾とかがありませんが、それ以外は地中梁の情報を記入した時と似たような感じですね。

これらの情報を、地中梁記号の時と同じように一つにまとめて表現したのがこちら。

毎回繰り返し書いていますが、ここで例に出したスラブ記号はあくまでも一例に過ぎません。

ゼネコンごとに記号のルールがあるはずなので、そちらを使って作図をするのが正解、ということをしつこく書いておきます。

この表現方法はゼネコンによって少しずつ違うはずですので、ある程度柔軟に対応できるようにしておく方が楽です。

「こういう表現であるべき」とかのこだわりは邪魔なだけで、実際の仕事ではあまり役に立ちませんから。

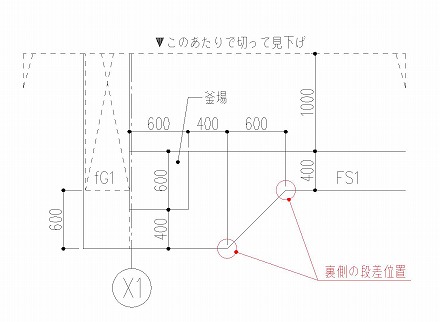

という訳で、まずは耐圧盤と土間コンクリートと埋戻しの区分に従って、スラブ記号をどんどん記入していきましょう。

ちなみに、床スラブというのは地中梁に囲まれたゾーンごとに仕様が変わる為、スラブ記号はゾーンごとに記入するのが基本ルールです。

地中梁で囲まれた範囲の中でスラブの仕様が変わることはなく、切り替わる場合でも地中梁を挟んで仕様が変わってきます。

耐圧盤の場合はコンクリートと鉄筋によって、周囲の地中梁と強固につなげられることに。

土間コンクリートの場合では、地中梁に囲まれた範囲全体が土間コンクリートとなり、全体で縁が切られます。

だから、スラブ符号はそれぞれのゾーンごとに必ず1つ、しっかりと記入をしていく必要があるんですね。

で、実際にスラブ記号を記入した例がこちら。

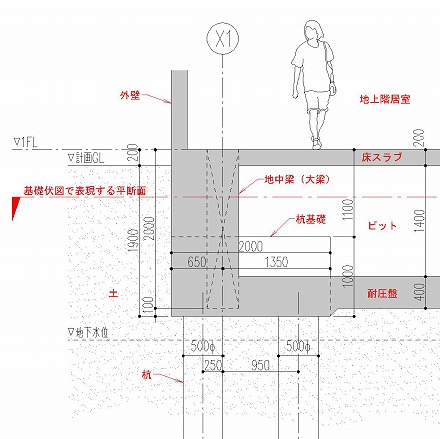

今回の基礎伏図作図サンプルでは、地中梁のレベルを皆同じように設定してしまいました。

そうすると、ほぼ自動的にピット階の床スラブも皆同じようなレベルになってしまいます。

が、一般的な例だけ説明してもあまり意味がないですから、次回はスラブ符号の意味と断面図とを交え、もう少し詳しく説明をしていきますね。