前回は地中梁の増打ちをする要素として、上階のコンクリート間柱について軽く説明をしました。

間柱の構造としてはコンクリートの他に鉄骨造の間柱があって、割合としては鉄骨の方が断然多い。

そんな訳で、今回は間柱の続きということで鉄骨造の間柱と地中梁の増打ちについて説明をしていきます。

■アンカーボルト

S造の間柱といっても、基本的な考え方というのはRC造の間柱と似たようなものです。

つまり…

1.構造体ではなく

2.外壁や階段などを固定する為にあって

3.上下の梁から固定

ということです。

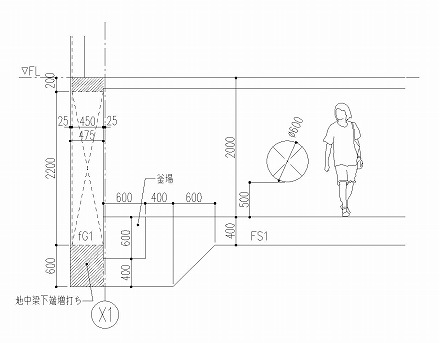

間柱がRC造の場合、間柱の鉄筋が地中梁から外れることを防ぐ為に増打ちをしました。

増打ちをすることによって、間柱の主筋がきちんと下階の梁に定着出来るように、ということです。

一方S造の場合はどうかというと、柱の足元を固定するアンカーボルトが納まる為に増打ちをします。

鉄骨で造られた間柱をどうやって固定するかは、梁が鉄骨かコンクリートかによって大きく違ってきます。

鉄骨の梁から固定する場合は、梁に間柱を固定するプレートを取り付けておき、そのプレートと間柱をボルトで固定するのが一般的。

でも今話をしているのは地中梁の増打ちなので、もちろん鉄骨間柱の固定はコンクリートの梁からになります。

その場合は地中梁のコンクリートを打設する際にあらかじめアンカーボルトを打ち込んでおきます。

そうすると、コンクリートが固まった時にボルトがコンクリート面から飛び出している状態になりますよね。

下の写真は間柱ではありませんが、コンクリートを打設した後でアンカーボルトが出ているというのはこんな感じです。

アンカーボルトの太さとか、何本必要なのかとか、どのくらいの長さを埋め込むのかとかは柱の仕様によって大きく変わってきます。

写真のアンカーボルトは本柱用なのでたくさんありますが、間柱であれば通常2本とか4本です。

で、間柱の方では柱の下に厚い板(ベースプレートと呼びます)を取り付けて、そこに穴を開けておくんです。

もちろんアンカーボルトの位置とベースプレートの穴位置は、あらかじめ図面で検討して合わせておきます。

そうすると、間柱を建てる際にはベースプレートの穴がちょうどアンカーボルトに差し込まれることに。

そしてそこから出た部分をしっかりとボルトで固定していくと、上下を梁から固定した鉄骨間柱のできあがりです。

と、このあたりの詳しい話は床伏図の項目でやっていくとして、今回基礎伏図にからむ部分として覚えて欲しいことはひとつ。

鉄骨間柱のアンカーボルトは通常600程度コンクリートに打ち込む為、間柱の足元には梁が必要になる、ということです。

もし鉄骨の間柱が地中梁から外れている場合には、地中梁の側面を増打ちしてアンカーボルトが露出しないようにしておく必要がある訳です。

実際に鉄骨の柱を建てるのはずっと先であっても、仕込んでおく必要があるものはしっかりと盛り込んでおく。

コンクリートから鉄骨の柱が建つ場合、ほぼ間違いなくアンカーボルトがありますので、しっかりと対応をしておきましょう。