しばらくの間、基礎伏図の作図について割と説明というか解説というか、そんな感じの話ばかりをしてきました。

説明を読んでいけば知識は積み上がっていきますが、その知識も実際の業務に生かさなければ宝の持ち腐れです。

という訳で、そろそろ具体的な話に進んでいきましょう。

建築施工図の知識というのは、建築施工図を作図してこそ意味があるものですからね。

まずはゼロの状態から作図をスタートし、一つずつ必要な情報を記入していく形で話を進めます。

図面として表現をどうすれば良いのかとか、どんな点に注意をすれば良いのかとか。

そんな話をしていきますので、当サイトを読んで頂いている方も、同じように作図をしながら読んで頂きたいと思います。

多分そうした方が身に付きやすいですから。

■柱の寄りとサイズ

まず基礎伏図に必要な情報は、基本中の基本として「通り芯」があります。

これは以前杭伏図を作図する際の説明でも出てきましたので、順番に読んでいる方であれば分かるはず。

なのでここで詳しく説明するのはヤメておき、次に進みましょう。

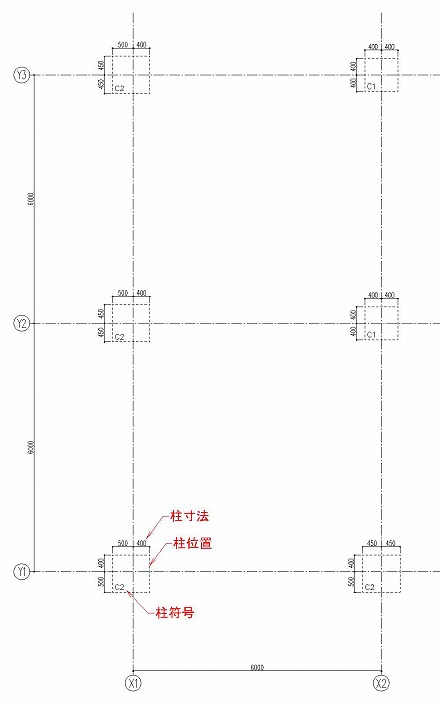

通り芯を作図したら、次のステップとして柱の記入をしていきます。

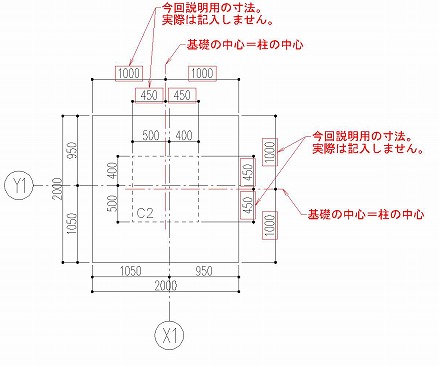

柱の位置は通り芯を中心としているのか、あるいは少しずれているのか、ずれているのならどの程度のずれなのか。

その平面的な位置を基礎伏図では表現していく訳ですが、ここで表現する柱の位置は杭伏図で作図した柱の位置と同じになっている必要があります。

同じ場所の柱位置ですから、杭伏図と基礎伏図とで整合されている必要があるのは当然のことですよね。

柱を記入していく際には、以下のような情報を盛り込んでおく必要がありますので、しっかりと覚えてしまいましょう。

・柱符号(構造図による)

・柱のサイズ

・通り芯との関係を寸法で

サンプル図面ではこんな感じになります。

柱のラインは点線で表現していますが、その理由は基礎の中に入っているからです。

伏図全般の共通項目として、「見え掛かりのラインは実線で、隠れてしまうラインは点線で記入する」というのがあります。

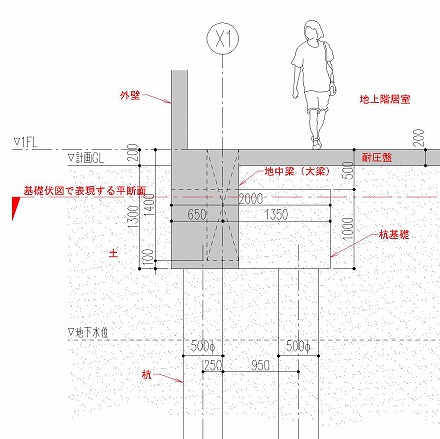

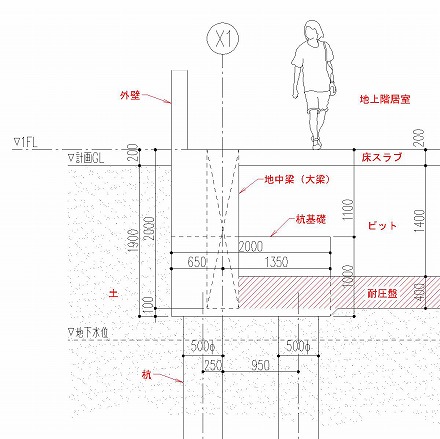

今回ではまだ分かりませんが、柱は基礎の中にすっぽりと入ってしまう納まりになりますので、そういう意味で点線としました。

もちろん中には例外もありますから、今回のパターンを覚えるよりもどうして点線なのかを知っておいた方が良いです。

まだまだ最初に柱を記入しただけの状態ですから、全体的にサラッとしたものですね。

これが少しずつ濃くなっていく訳ですが、それはまだ先のお楽しみということにしておきましょう。