基礎伏図を作図する際に、地中梁の増打ちをする必要があるのはどんな場合なのか。

今までかなり長い時間をかけて説明をしてきましたが、正直ちょっと間延びしてしまいましたね。

簡単で短くて、しかも誰が読んでも分かりやすい説明というのは本当に難しいです。

…というのは書いている私の都合なので、ここでもう少し分かりやすくまとめてみたいと思います。

■地中梁の増打ち

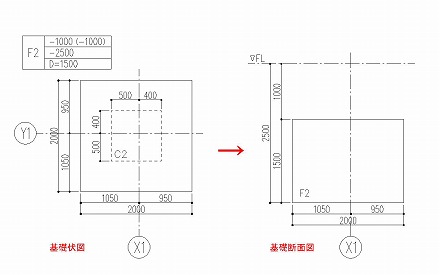

まずは高さ方向の増打ちですが、増打ちが発生するのは以下のような場面になります。

・地中梁の構造体が下がっていて、con天がFL付近の場合

・取合う小梁が大梁から外れる場合

構造体が下がっている理由としては、床に石を張ったり防水をしたり、又は配線用のスペースを設けたりと様々です。

基礎伏図では「様々です」で逃げてしまいますが、床伏図の説明をする際にはもう少し詳しく説明するつもり。

なので今回はさらっと進みますね。

また、通常大梁と大梁の間にかかる小梁ですが、時々小梁が大梁よりも下にあったりする場合があります。

そんな場合は、大梁を増打ちして小梁が納まるようにする必要がある訳で…これは今まで書いてませんでしたね。

次に平面方向の増打ちですが、地中梁の横方向に増打ちが発生する場合は以下の通り。

・外壁との関係で増打ち

・上の階の柱を納める為に

・狭くて型枠が施工出来ない場合

特に基礎伏図では、外壁との関係で外周の地中梁をどのように納めるかを良く検討しておく必要があります。

建築施工図では平面とセットで断面を描くことが多いですが、建物の外周は全てのパターンを作図しておくべき。

私は今までの経験上、そう思っています。

面倒だからといって断面を切らないと、自分でも色々な絡みが頭に入らず、他の人にも上手く説明出来ません。

いちいち口で説明をするような場所であれば、最初に断面を切っておいた方が全然楽ですから。

また、ある程度の規模の建物であれば、ほぼ必ずと言って良いほどELVがあるはずです。

ELVの一番底は、ELVピットと呼ばれる深さの決まった穴が必要になってきます。

また、その付近にはエレベータ用の鉄骨柱があるはずなので、ピットの位置と柱の関係をよく考えておく必要も。

とにかくエレベータと階段と、もしあるようならエスカレータ。

これらは基礎伏図に大きく影響を与える要素ですから、まずはその部分をしっかりとまとめてしまいましょう。

最後の「狭くて施工が出来るか?」という部分については、自分の経験を踏まえて分かる範囲で大丈夫だと思います。

まずは明らかに「これは無理」と思う部分だけ増打ちをしておき、後は現場から「出来ない」と言われれば直す。

そんなスタンスでも問題ないので、施工出来るかどうかに時間をかけるのだけはやめておきましょう。

どうせ建築施工図を作図する我々は、現場で実際に施工をしたことがない訳ですから…

と、地中梁の増打ちについて簡単におさらいをしてみました。

次回はピットの床にある耐圧盤と土間コンクリートについて、簡単に説明をしていきます。