前回は建物の土台を形成する重要なパーツである「杭」の役割について、簡単ではありますが説明をしました。

これがしっかりしていないと建物として成り立たない。

決して表に出るような種類のものではありませんが、杭とはそういうものなんですよね。

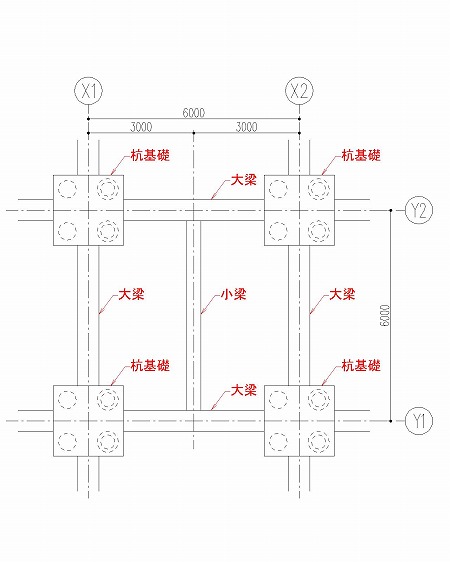

で、そんな杭を施工する為に作図する建築施工図が「杭伏図」です。

今回はそんな杭伏図が表現すべき内容について、色々と説明をしていきたいと思います。

■必要な要素

まずは杭伏図に必要な要素を列挙してみると…

・どんな杭を打ち込むのか

・杭を打ち込む位置はどこか

・どこまで杭を打ち込むのか

・杭の頭はどこまで出すのか

という感じになってきます。

もう少し簡単に言ってしまえば、どんな杭をどこに、どこまで打ち込めば良いのかが分かる図面、ということです。

そして、どんな杭を打つ込むのかなどの情報は、基本的に全て設計図の中の構造図に記載されています。

杭の種類、位置、打ち込みレベルなど、ほぼ全ての情報が。

だからこそ設計図としての価値がある訳ですし、それをやるのは建築施工図の仕事ではなく設計ですから。

だから構造図に記載されている内容を、間違えることなく躯体図に反映していかなければなりません。

もし分からない情報があったとしても、それは設計に質問をするべきであって、こちらで悩んで解決するというのはNGなんです。

ただし、いくら記載されているからと言って、構造図を丸写しするのでは建築施工図の意味はありません。

そのあたりの微妙な関係は別の項目でたっぷりと書くとして…まずは杭伏図で表現すべき情報はOKでしょうか。

では、ここからはそれぞれの項目について、もう少しだけ詳しく説明をしていきますね。

■どんな杭の種類か

まずは杭の仕様から。

鋼管杭なのか、もしくは現場打ちのコンクリート杭なのか、杭の経はどのくらいなのか。

これらの情報は基本的に構造図の「杭伏図」に記載されています。

建築施工図では文字が1文字だけ違っているだけでも、全く違う杭の種類だったりします。

なので、ここでは絶対に間違えないように気を配りつつ、杭の種類を記入していきましょう。

■杭の位置

これも同じく杭伏図に記載されています。

基本的には通り芯から杭の芯までの寸法を記入していきます。

ただし、杭の位置は杭の上に作られる基礎によって違ってくることがほとんどです。

なので、杭伏図だけを見るのではなく、基礎伏図で基礎の仕様を確認し、さらにその基礎がどんな形状なのかを基礎リストで確認します。

そして、その基礎の位置は建物の柱位置から決まってくる為、建物の柱位置を柱位置図などで確認していきます。

ただ単純に設計図の杭伏図を丸写しするだけではダメだ、ということになる訳ですね。

まあそれは当然ですよね。

だって、丸写しだけで済んでしまうのであれば、わざわざ手間をかけて建築施工図なんて作図する必要なんてないですから。

ちょっと長くなってしまったので、杭位置を決めるプロセスについては次回にもう少し詳しく説明をします。