基礎伏図を作図する手順の中で、地中梁を記入する為に知っておくべき内容について前回は説明をしました。

このあたりから少しずつ、作図の際に覚えておくべき内容が増えてきた感じがしますね。

でもまだまだこれからなので、ゆっくり進んでいきましょう。

そして「構造図通りに作図しないとダメな要素」と、「構造図通りでは上手くいかない場合もある要素」に分かれるのも難しいところです。

建物の構造に絡む部分は構造図から変えない。

建物の納まりに絡む部分は建築施工図で検討。

難しいとは言っても、何を変えてはいけないかを覚えておくだけですから、あまり複雑に考えなくても良いはず。

言うだけなら簡単なんですけど、私はそんな感じで割と楽に考えるようにしています。

■地中梁の記入から

さて、解説ばかりでは分かりにくいしサンプル図面も進みませんので、今回は実際に地中梁を作図してみましょう。

まずは基礎の時と同じ要領で平面的な情報の記入から。

前回説明した通り、梁の巾は建物の構造に絡む要素なので構造図通りに記入します。

今回の図面では、仮に構造図が以下のような条件だったとします…と書こうと思いましたが、やっぱり図面にしましょう。

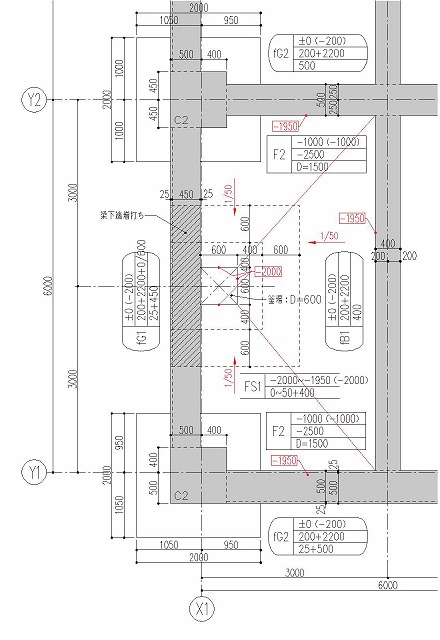

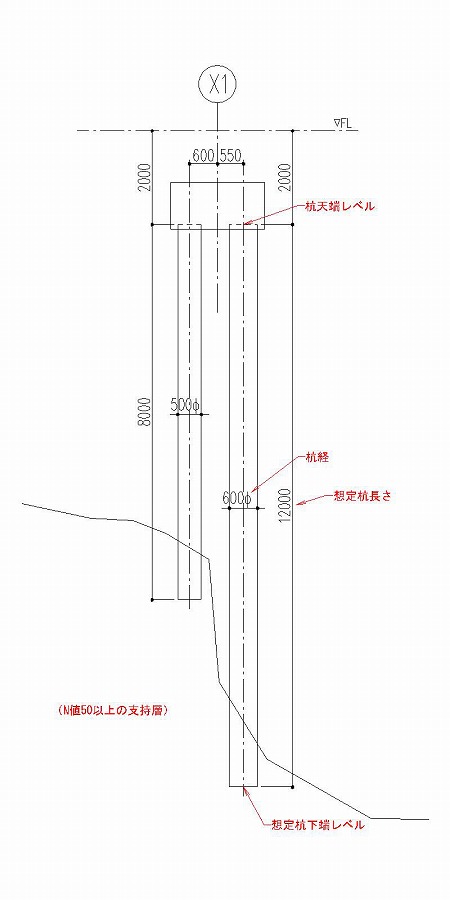

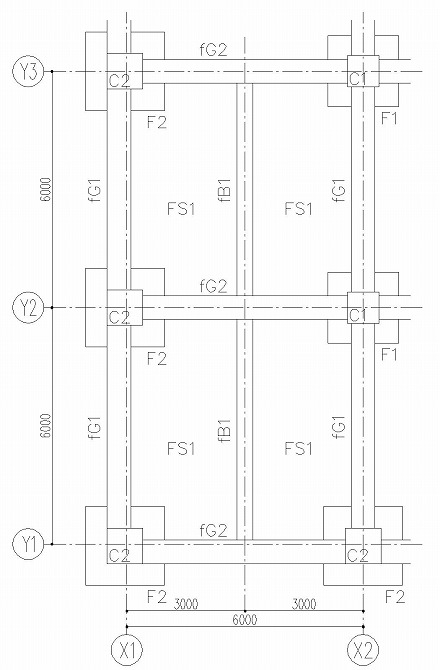

構造図に梁伏図はこんな感じの図面です。

ここに描かれている地中梁の符号を見て、さらに構造図に描かれている地中梁リストも見ます。

ちなみに、念のため書いておきますが、ここに示した構造図の梁伏図と地中梁リストはあくまでも一例です。

だから今後実際に目にする構造図とは、雰囲気が「少しだけ」違っている事があると思います。

図面としてどのように表現するのかは設計事務所によって違い、恐らくじゃ様々なスタイルがあるはず。

でも、構造図として記載しなければならない情報は同じですから、そのあたりはアドリブでの対処を期待してます。

主な設計事務所ごとの表現方法とかをまとめても、あまり需要はなさそうですし、私もあまり興味ありません。

そのあたりの些末な事は、建築施工図の知識とスキルを磨いていけば全然気にならないことなので…

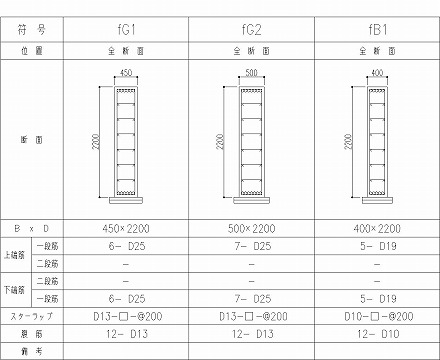

と、少し脱線しましたが、この地中梁リストでまず見るべきなのは「どんな断面なの?」という部分。

リストの「断面」に図示してありますし、「B×D」の項目に横×縦の寸法が書かれていますので、まずはそこをチェック。

今回の場合、fG1の梁巾は450、fG2の梁巾は500だという事が地中梁リストから読みとる事が出来ます。

あとはついでにfB1のサイズも。

そして梁伏図を見れば、どこにfG1とfG2を配置すれば良いのかが読みとれます。

このように、いくつかの情報を総合することによって、建築施工図である基礎伏図を作図していく訳です。

こんな感じに…少しずつ図面らしくなってきましたね。

これで地中梁の平面情報を記入し終えましたので、次回は地中梁符号の記入をしていきましょうか。