建物の地下がどのような用途に使われるか。

これは建築施工図の作図者である私が決める事ではなく、建物を建てる側が決めて設計者に考えてもらう事です。

その結果として、設計図を見ると地下階が居室であったりピットになっていたり、という事になります。

だからここで地下階の用途をどういう基準で決めるか、という話をすることは出来ません。

そうではなく、建築施工図としてそれぞれの場合どのような対応をするのか、ということを書いてみたいと思います。

■地下が居室の場合

地下が居室の場合、少し作図に時間をかけられるので助かったと感じることが多いです。

地下階の下に基礎があることになる為、建築現場では土をより深く掘る必要がありますから。

そのあたりの詳しい話は「仮設計画図」の項目にある根切計画図で書いてますので省略しますね。

まあともかく土を掘っている間に図面をどんどん進められるので、割と時間があることが多いです。

計画を立ててしっかりと進めていかないと、時間なんていくらあっても足りないんですけど。

と、いくら言葉で説明をしても図面のもつ説得力には勝てないので、絵で見てもらうのが早いですね。

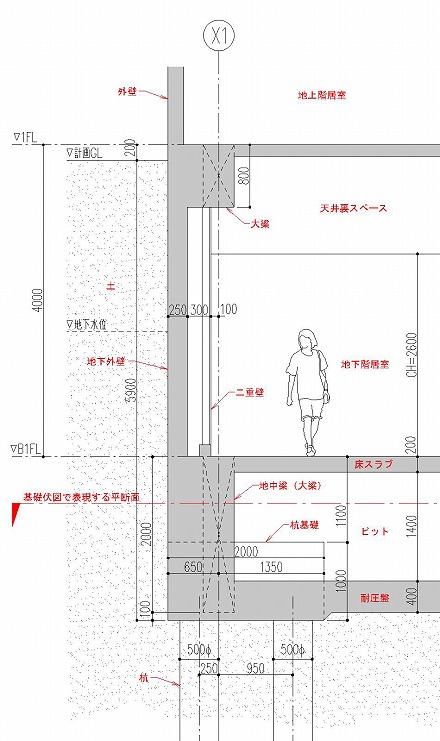

地下に居室がある場合の縦断面図はこんな感じになります。断面図で見るとなかなか分かりやすいですよ。

1FL(1階のフロアレベル)と書かれたラインから200下がったところが設計時に計画されているGL(地盤レベル)になってます。

現状地盤レベルと建物が完成した時の地盤レベルというのは、あまり変えないことが多いです。

現状の地盤レベルが設計GLとほぼ同じだとした場合、基礎の下端まで約6m土を掘らなければならない訳ですね。

実際は基礎の下には砕石(50~100程度)と基準コンクリート(50程度)があるので、その厚さ分余計に下げることになって…

6m以上の土を掘ることになります。

建築施工図は、その土を掘ってる間に頑張って進めておくんです。

理想は土を掘る前に図面が全部出来てる、という状態ですけど、まあそういう理想的な状況にはあまりならないですね。

今回のように、地下に事務所などの居室がある場合、基礎は当然その居室よりも下にあることになります。

そして、土と居室との間には分厚いコンクリートの壁があるはず。断面図では「地下外壁」と表現してます。

土を掘って地下階を構成している訳なので、そうした壁を設けないと土が入って来ますから。

また、地下居室の下にピット階がある場合も多いです。今回の断面図はそのパターンにしてみました。

地下に居室がある場合、地下の水をどうするかを考える必要があって、必然的に地下ピットが必要になるんですね。

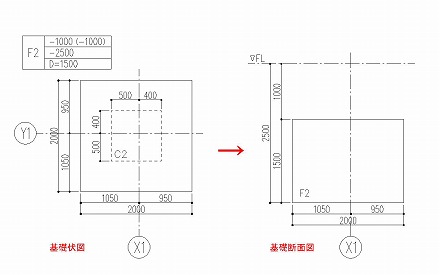

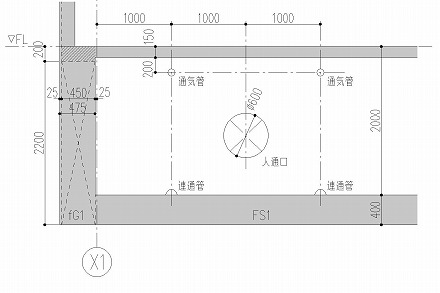

そうすると、基礎伏図で表現するのは「基礎伏図で表現する平断面」と書かれたラインになります。

要するにピットを表現する、ということですね。

地中梁と基礎とピット下の耐圧盤などの関係が、この断面図では割とシンプルになってます。

でも、ピットに高低差があることもあって、かなり複雑になることもまた多いです。

そのあたりの細かい話は追い追いしていきますので、まずはイメージだけ掴んでおきましょう。