前回は建築施工図の中で杭伏図を作図するにあたり、どのような情報が必要なのかについて説明しました。

文章を書くだけでは分かりにくい+不親切なので、実際にサンプル図面で説明をしてみましたが、いかがでしょうか。

これで少しは分かりやすくなると良いんですが…

■断面図を考えてみる

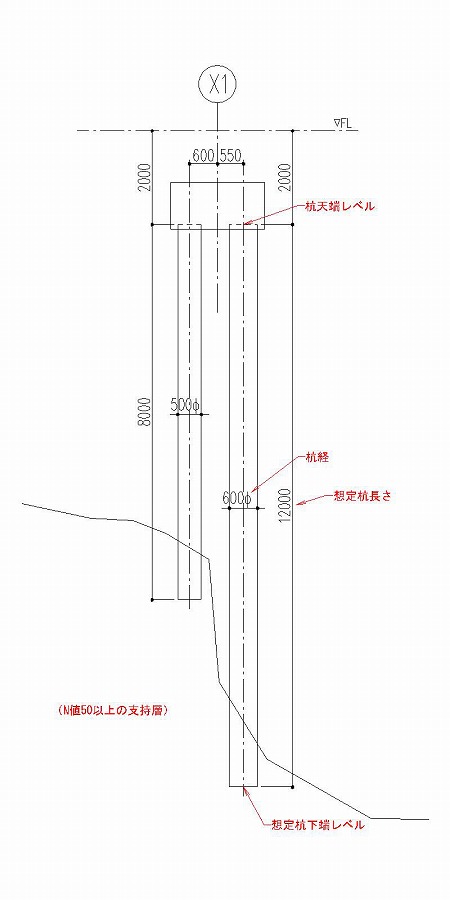

杭伏図というのは基本的に上から下を見下ろした図面、一般的には平面図と呼ばれるものを指します。

平面図上ですぐに分かる情報は、当然のことですが平面的な情報、つまりは通り芯からどれくらいの位置にあるかです。

それ自体は必要な情報に違いないのですが、もちろんそれだけでは充分な情報とは言えません。

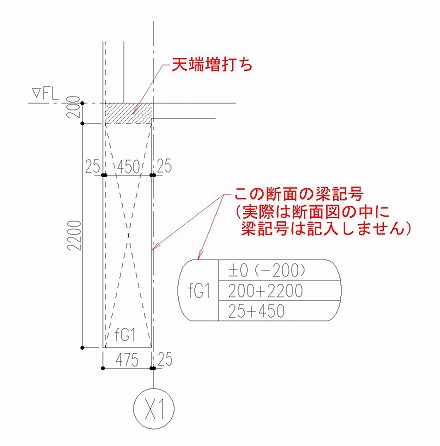

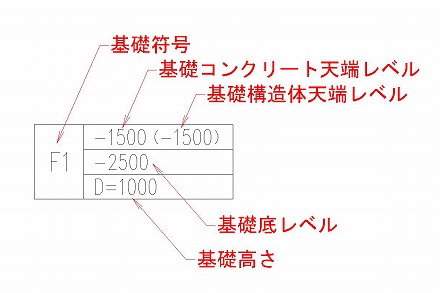

だからこそ、杭伏図では杭符号や天端レベルなどをひとまとめにした情報を数字で表示しているんです。

平面は単なる二次元情報ですから、そこにレベルを表記することによって三次元の情報にする訳です。

三次元CADが今よりも普及したら変わるはずですけど、今現在はこれが建築施工図の標準的な作図方法ですね。

ただし。

標準とは言っても、それが分かりやすいとイコールとは限りません。

特に高さ情報は、単なる数字が書かれているよりも実際の形が描かれている方が絶対に分かりやすいです。

という訳で、少々前置きが長くなってしまいましたが、今回は前回例を挙げた杭伏図の断面を描いてみたいと思います。

前置きが長い割に、例を挙げるのは本当に一瞬ですが…

平面図と断面図をこのように並べると、平面図上に記入された数字の意味が良く分かると思いませんか?

基準レベルから杭天端までの寸法、杭下端までの寸法、そして想定する支持層の位置など。

実際は、時間的+金銭的な問題がある為、このような断面情報を全て作図する訳にはいきません。

だから数字を記入して「この数字はこんな意味なんです」という説明をしている訳ですね。

しかし建築施工図を作図する側は、断面図を描かないと言っても、自分が記入する数字の意味を理解しておかないといけません。

理解していない人が描いた図面は、少なくとも見る側にとって分かりやすい図面ではありませんから。

という訳で…

作図をする側は、レベルなどの数字を記入するたびに、このような断面図を頭の中で思い浮かべている必要があります。

自分で作図した図面については、すぐに説明が出来るくらいの理解をして、それを図面の中に表現していく。

そうなる為に、今回の断面図を見て、杭伏図に記入する数字の意味をしっかりと理解しておくことをお勧めします。

恐らくこれから当サイトではしつこく書いていくことだと思いますが、ここで改めて書いてみます。

建築施工図では、線一本一本に、そして数字の一つ一つに必ず意味があるんです。

それを理解してはじめて、しっかりとした建築施工図を作図することが出来る、ということですね。