前回は基礎伏図を作図する手順の中で、地中梁の梁符号を記入するステップについて説明をしました。

基本的に梁符号は構造図通りに記入するということと、その重要性についても触れました。

構造図に記載されている梁符号を見て、それをそのまま基礎伏図に記入していく。

そうした作業には、建築施工図に対する特別な知識とかスキルなどはほとんど必要ありません。

必要なのは正確で間違いのない作図能力だけ。

とは言え、これが実際に仕事でやってみると、案外と難しいことだったりする訳です。

不思議なことに。

正確な作図を難しくする主な原因は、作図にかけられる時間が非常に少ないという場合がほとんどです。

もしくは、地中梁の数が圧倒的に多かったりするとか。

プロとして言い訳にするには情けない理由ばかりなんですけど、現実はなかなか厳しいんです。

そうした問題に対する解決方法をここでサッと出すことが出来ないのも情けないですけど…

どんな状況にあったとしても、梁符号は構造図に沿って正確に記入しましょうとしか言えません。

それがプロの役目ですからね。

■梁巾

さて、話が少し脱線してしまいましたが、梁符号の続きとしてここでは梁巾について説明しましょう。

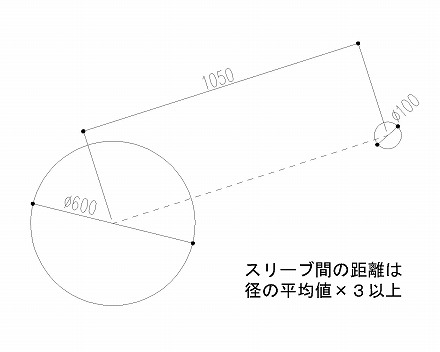

梁巾というのは読んだ通り地中梁の横巾のことで、平面情報である基礎伏図には直接影響がある要素です。

梁符号については構造図通りに記入、という話をしましたが、梁巾もやはり梁符号と同じです。

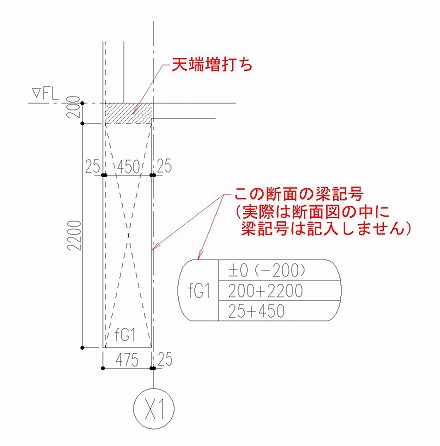

それぞれの梁符号によってどんな梁巾なのかは、構造図の「地中梁リスト」に記載されています。

せっかく梁符号を構造図に沿って記入しても、そこに書かれている梁巾が構造図と違っていたら意味がありません。

ここもしっかりと構造図に従って作図をしていきましょう。

■梁の高さ

地中梁の巾に対し、こちらは梁の高さ寸法です。

建築施工図では梁の高さではなく「梁成(はりせい)」と呼び、梁巾と同じく「地中梁リスト」に記載されています。

平面的にはあまり関係のない梁成ですが、梁記号として高さ情報を記入していく段階で必ず出てきます。

そして、単なる平面情報である梁巾よりも、多くの検討が必要になってくるのがこの梁成です。

まずは構造図でどのような梁成が設定されているか、しっかりと確認をしておきましょう。

■梁をかける高さ

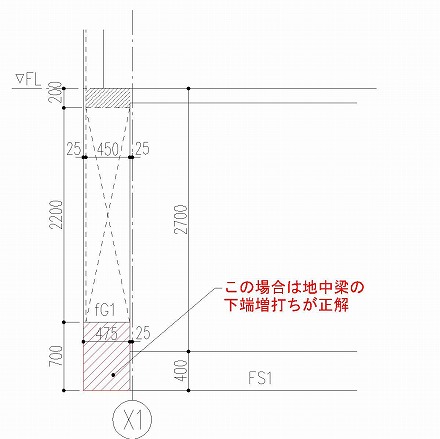

地中梁の巾と高さが構造図に記載されていますが、その梁をどのレベルに設置するかも重要な要素です。

これも基本的には、構造図の「基礎梁伏図」に記載されていることが多いです。

例えば「特記なき場合は梁天端=FL-200とする」みたいな表現で。

ただし梁の設置高さに関しては、構造図通りでは上手くいかない場合が割と多いので、しっかりとした検討が必要になってきます。

梁符号・梁巾・梁成は建物の構造に大きく関係してくる為、建築施工図を作図する段階で勝手に変えることは絶対に出来ません。

でも、梁を設置する高さについては、建築施工図で検討して変更することが出来る要素です。

このあたりから、基礎伏図は頭を悩ませて進めていく作業になってきますので、後でもう少し具体的で細かい話をしたいと思ってます。

■柱と梁の関係

先ほど書いたのが、構造図によって決められた梁をどんなレベルに設置するのか、という点です。

それに対して今回は平面的な話で、通り芯に対してどんな位置に梁をかけるか。

横か縦かの違いだけです。

基本的には通り芯=地中梁芯で問題ないことが多いですけど、建物の外壁側などでは例外になる場合もまた多い。

こちらもレベルと同じで、建築施工図によるしっかりとした検討が必要な項目になってきます。

という訳で、基礎伏図に地中梁を記入する為に必要な情報については大体これで一通り説明をしました。

次回は実際に図面上で表現をしてみましょうか。