前回は通り芯と柱を記入しましたので、その続きとして今回は基礎の位置とレベルを記入するステップに進みます。

「基礎伏図」というくらいですから、今回記入する基礎というのは基礎伏図の中でもメインと言える要素です。

当然色々な絡みがある要素ではありますが、まずは基本的な情報の記入から始めていきましょう。

どんなことに気を付けて作図をすれば良いのかは、追い追いお話ししていくつもりですので、まずは基本から。

■基礎の位置とかサイズとか

前回柱を記入した図面に基礎を記入していく訳ですが、まずは基礎の形から入力していきます。

基礎の大きさと通り芯からの距離を入れておけば、平面的な情報としては充分でしょう。

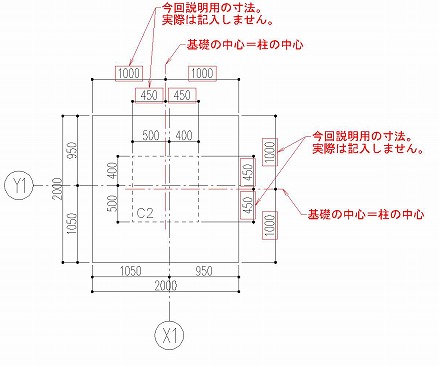

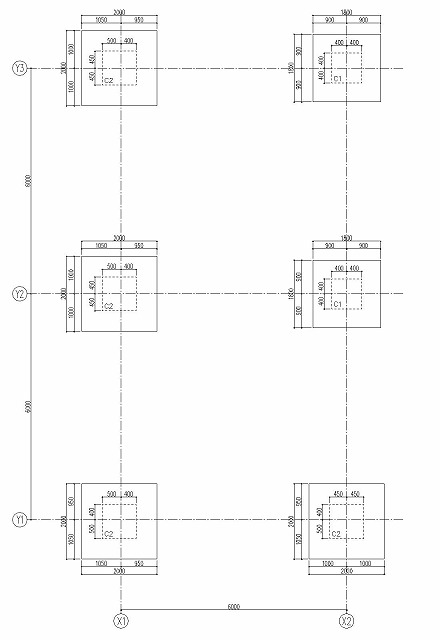

具体的には、こんな感じで記入をしていくことになります。

図中にも書きましたが、基礎の上側と右側にある寸法線はあくまでも説明用のものです。

実際は下側と左側に記入されている寸法を記入することになります。

もちろん理想的な話をすれば、柱の芯とかも書かれている方が良いのかも知れません。

でも、スペース的な問題で記入しきれないということと、芯ばかりになると図面が見にくいという問題があります。

そうした理由により、実際の図面では基礎の芯をわざわざ記入しないことがほとんどです。

また、今の段階ではスペースが割と余っていて、全体サイズと通り芯からの寸法を二段で記入することが出来ています。

そのうちスペースが苦しくなってくるかも知れませんが、その際は全体サイズを消すことにします。

が、とりあえずは二段で寸法を記入です。

基礎の配置位置については、基本的に「柱芯=基礎の芯」という考え方で問題ないはずです。

特に建物外周側では、柱に対して基礎が大きく偏芯している場合もありますが、それは構造図によるのでよく見ておきましょう。

また、どの場所にどんな仕様の基礎を配置するの?という問題も出てくると思います。

が、そのあたりの根本的な部分については、建築施工図を作図する段階で我々が悩むような話ではありません。。

建物の構造をどのように考えるのか、という部分は構造設計者の仕事ですから、まずはそれに従いましょう。

という訳で、基礎の仕様が書かれた構造図をに記載されている仕様を見ながらきっちりと入力します。

何度もしつこく書きますが、ここで頭を悩ませる必要は全然ありませんので、機械的な作業でどんどん進んで行きましょう。

この段階で最も重要なのは「構造図通りの基礎がきちんと記入されているかどうか」です。

今回のような頭を抱えて悩まなくても進められる作業は、出来る限り早めに終わらせた方が良いです。

なぜなら、考えなければ進められない作業の方が、今回のような作業よりも多く時間がかかるから。

「そんなにサラッと進めて大丈夫?」と心配しなくても、頭をふんだんに使う作業はすぐに出てきます。

出来るだけ早くそうした作業に進む為、基礎の記入については本当にサラッとやってしまいましょう。

前回記入した柱に基礎を追加するとこんな感じになります。

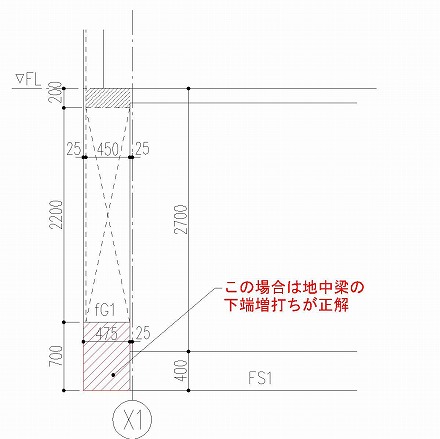

今回は基礎の平面的な位置しか記入出来なかったので、基礎のレベル情報記入については次回にしておきます。

基礎伏図の情報としてはまだまだですが、少しずつでも進んでいくことにしましょう。